アメリカ文学会の狂犬、ジェイムズ・エルロイによる連作短編集。

犀のファッションに身を包んだマッチョな刑事と、殺人も厭わない強靭な精神を持った女優を主人公に据えたエルロイ流のおとぎ話。

この間「悪党パーカー 人狩り」を読んだらそのあとがきで訳者がエルロイをして「ケレン味がある」暗に本当のノワールとは言えないと批判するような形で書いていて、まあ確かにとは思って面白かった。一体エルロイという人は「狂犬」とか「熱に浮かされた」とかいった言葉で表現されるようにとにかくその筆に勢いというのは情熱的でそして大仰である。なんせホモフォビアの筋骨隆々の刑事が血まみれ、薬物まみれで大きく損壊された死体に立ち向かって行くような話ばかりを書いている。警察、ギャングどちらのサイドにいようが基本は悪人であって、ある意味では非常にアメリカ的なわかりやすい話をものすごく低俗に描いているとも言える。そんなエルロイがセルフパロディのように書いているのがこの物語。元はと言えば作品集に書いた作品の中から、この犀狂いの刑事リックと、彼のファム・ファタールドナのシリーズ三作品を抜き出したもの。三作品あれば十分一冊にはなる重厚さだけど、一つ一つは短編なのでエルロイ流の嫌になるくらいの濃厚さはちょっと抑えめで、陰惨さもそこまでではない。バラバラ死体は出てこないし、何より権謀術數渦巻く警察の闇の描写も少なめで全体的にカラッとしている。(ねっとりとした強迫観念が(あまり)ないのだ!主人公のドナへの深い想いはむしろ純愛に転化している。)その代わりいつも以上にエルロイの筆が冴えまくり、とにかく前編主人公リックから語られる言葉がマシンガンのようになっている。何がどうなるかわかりにくいところもあるのだが、勢いでとにかくリックに首根っこを掴まれてぐいぐい追い立てられているようだ。

そんな勢いが現れているのが文体で、もともと「ホワイトジャズ」ではその一つの到達点に行ってしまった感もある、独特の文体が持ち味のエルロイなのだが、この一連のシリーズでは徹底的に頭韻が踏まれている。私も頭韻って何だ?と思ったが例えばこの一文である「信じられないような臭気の襲撃に死にそうになる。顎に朝飯があふれかける。羽虫を払いのける。」要するに単語の頭の子音が一致している。書いたエルロイ本人もすごいが、何より訳した人がすごい。意味が変わるといけないから使える言葉は限られるだろうに、頭がさがる。熱狂的な語り口が無軌道にほど走っているように思えるが、その実相当緻密に組み立てられている。具体的には頭韻を踏むことで無意識に(結構意識しないとそのまま読んでしまうのだ)リズムが生まれて、その波に乗るが如く勢いに乗ってスイスイ読める。

わかりやすいのは主人公リックのドナに対する愛情でこれはもう常軌を逸している。なんせドナのいきそうな飲食店の店員を手なずけて彼女が来店したら連絡するように情報網を作っている。連絡を受けたらすぐに飛んで行く。それなら普通に連絡したら良さそうなものなのに、どうもそうはいかないらしい。要するにストーカーめいているわけなんだけど、そんなリックをドナは愛している。異常な事件とドナによる殺人がないと二人の愛は最終的には燃え上がらないわけでそう行った意味では異常な二人なのだが、それでもリックに比べるとドナは男にとって理想的な女になってほとんど健全に生き生きしている。つまりもうこれは現実を通り越しているわけで、エルロイの方も外連味を効かせすぎていることは承知でこれを書いている。いわば突き抜けた作品になっていて、そう行った意味でおとぎ話めいていると思う。こんな幻想の中でももちろんエルロイの魅力は全くその輝きを失ってないわけで(むしろ順序が逆で自分の強みをルールの外にまで伸ばしてるわけだから)、突き抜けることで躊躇の無さが面白さになっている稀有な例かもしれない。波の作家なら遠慮してしまって中途半端になるところではなかろうか。

あとがきにも書いてあるがエルロイ初めての一冊にはこの本が良いかもしれない。絶版だけど。エルロイ気になっているけど、三部作とかな〜とか気になっている人は是非どうぞ。いわゆるエルロイサーガとは別系統だけど、好きな人はもちろん楽しめるはず。

2017年7月29日土曜日

V.A./Asylum

日本のベースミュージックレーベルGuruzのコンピレーションアルバム。

2014年にGuruz Recordsからリリースされた。

GuruzはDJ Doppelgengerにより設立された東京のレーベル。主にベースミュージック、ダブのジャンルのレーベルらしい。タイトルの「Asylum」は収容所という意味、通常「アサイラム」と読むと思うがこのアルバムは「アシュラム」と読み仮名がついている。Guruzが主催しているライブイベントのタイトルから取ったものだと思う。

コンピレーションアルバムということで様々なアーティストが参加しているが、多分みんな日本の人ではなかろうか。沖縄の人と北海道の人が曲を提供しているまさに日本全国からのコンピ。

私は全くこのレーベルのことも知らなかったが、とあるライブでDJの方がかけている曲がカッコ良いのでShazam(みんな知っていると思うけど曲を聴かせると情報を教えてくれるアプリ)を使って調べて見たらこのコンピ収録の曲だったので買った次第。大抵ライブ行くとかっこいい音楽がかかっているので私はしょっちゅうShazamを起動しています。

さてアルバム冒頭を飾るHarikuyamaku(この単語も沖縄の踊りから取っているようだ)による「KumeAkaBushi」(「久米阿嘉節」が元ネタかと)を再生するとのっけからダブと沖縄民謡がマッシュアップされた楽曲に驚く。続くChurasima Navigator(美島と書いてちゅらしま、もちろん本邦の沖縄のこと)や、City1など沖縄にゆかりのある(多分沖縄の方)アーティストたちが自分たちの出自をうまくテクノに融合させていることがわかる。この異国情緒が電子音楽に新しい息吹を吹き込んでいる。結構元ネタが濃いというか、口で歌われる民謡にそのままビートをつけたような(もちろんそんなことはないのだが、うまく調整されて作曲されているはず)生々しさ、同じ日本だが別の系統を育んできた本土とは全く異なる、むせ返るような濃厚な熱気が冷徹なビートに乗っているのが面白い。土着的であり、もっというと魔術的でもある。

一体ビートミュージックとは何かというとどうも低音に特化した電子音楽で、元をたどるとヒップホップにその源流があるという。なるほどビートは強烈だが音数は決して多くない。一撃一撃が重たく、そしてただ重い音の垂れ流しではなく、”少ない音で作る”という制限(縛りが物事を面白くするというのは特に芸術、音楽ではとても有効だととみに思うのだが)がシンプルなビートをとても作り込んだものにしていると思う。キックに対するスネアだったり、ビートの隙間を埋めるような小さい音だったり、複数組み合わせて作っているような重厚なビートだったりと、技巧が見える。

重たいビートにもったり煙たいスローなダブがよく合う。エコーを響かせ、回転して行くような上物が被ってくるわけだけど、ここに土台を作るビートに加えて各人が自分の持ち味を活かしている。沖縄勢も強烈だが、もちろんそれ以外のアーティストも洗練されたモダンなそれではなく、やはり土着のものっぽい濃厚で荒々しい”原型”をうまくコントロールしてビートの作る土台に融合させている。

お経を繰り返し唱えることで法悦に浸るように、陶酔感にはミニマルの要素が重要なわけでそのためには曖昧模糊とした感じで全てを覆うのではなく、強固なビートで持ってそれに至る道を作って行くというのが面白い。

どれも低音がすごい出ているし、濃厚な土臭さみたいなのもあるからクラブで聴いたら楽しいんだろうけど、以外にも一人で大音量で聴いてもだいぶ楽しい。でかい音自慢みたいな感じでは全くない。気になった人は是非どうぞ。

2014年にGuruz Recordsからリリースされた。

GuruzはDJ Doppelgengerにより設立された東京のレーベル。主にベースミュージック、ダブのジャンルのレーベルらしい。タイトルの「Asylum」は収容所という意味、通常「アサイラム」と読むと思うがこのアルバムは「アシュラム」と読み仮名がついている。Guruzが主催しているライブイベントのタイトルから取ったものだと思う。

コンピレーションアルバムということで様々なアーティストが参加しているが、多分みんな日本の人ではなかろうか。沖縄の人と北海道の人が曲を提供しているまさに日本全国からのコンピ。

私は全くこのレーベルのことも知らなかったが、とあるライブでDJの方がかけている曲がカッコ良いのでShazam(みんな知っていると思うけど曲を聴かせると情報を教えてくれるアプリ)を使って調べて見たらこのコンピ収録の曲だったので買った次第。大抵ライブ行くとかっこいい音楽がかかっているので私はしょっちゅうShazamを起動しています。

さてアルバム冒頭を飾るHarikuyamaku(この単語も沖縄の踊りから取っているようだ)による「KumeAkaBushi」(「久米阿嘉節」が元ネタかと)を再生するとのっけからダブと沖縄民謡がマッシュアップされた楽曲に驚く。続くChurasima Navigator(美島と書いてちゅらしま、もちろん本邦の沖縄のこと)や、City1など沖縄にゆかりのある(多分沖縄の方)アーティストたちが自分たちの出自をうまくテクノに融合させていることがわかる。この異国情緒が電子音楽に新しい息吹を吹き込んでいる。結構元ネタが濃いというか、口で歌われる民謡にそのままビートをつけたような(もちろんそんなことはないのだが、うまく調整されて作曲されているはず)生々しさ、同じ日本だが別の系統を育んできた本土とは全く異なる、むせ返るような濃厚な熱気が冷徹なビートに乗っているのが面白い。土着的であり、もっというと魔術的でもある。

一体ビートミュージックとは何かというとどうも低音に特化した電子音楽で、元をたどるとヒップホップにその源流があるという。なるほどビートは強烈だが音数は決して多くない。一撃一撃が重たく、そしてただ重い音の垂れ流しではなく、”少ない音で作る”という制限(縛りが物事を面白くするというのは特に芸術、音楽ではとても有効だととみに思うのだが)がシンプルなビートをとても作り込んだものにしていると思う。キックに対するスネアだったり、ビートの隙間を埋めるような小さい音だったり、複数組み合わせて作っているような重厚なビートだったりと、技巧が見える。

重たいビートにもったり煙たいスローなダブがよく合う。エコーを響かせ、回転して行くような上物が被ってくるわけだけど、ここに土台を作るビートに加えて各人が自分の持ち味を活かしている。沖縄勢も強烈だが、もちろんそれ以外のアーティストも洗練されたモダンなそれではなく、やはり土着のものっぽい濃厚で荒々しい”原型”をうまくコントロールしてビートの作る土台に融合させている。

お経を繰り返し唱えることで法悦に浸るように、陶酔感にはミニマルの要素が重要なわけでそのためには曖昧模糊とした感じで全てを覆うのではなく、強固なビートで持ってそれに至る道を作って行くというのが面白い。

どれも低音がすごい出ているし、濃厚な土臭さみたいなのもあるからクラブで聴いたら楽しいんだろうけど、以外にも一人で大音量で聴いてもだいぶ楽しい。でかい音自慢みたいな感じでは全くない。気になった人は是非どうぞ。

ラベル:

Churashima Navigator,

City1,

DJ Doppelgenger,

Guruz,

Harikuyamaku,

Helktram,

O.N.O,

Re:Raw,

コンピレーション,

ダブ,

テクノ,

音楽,

日本

Elliott/False Cathedrals

アメリカ合衆国ケンタッキー州はルイビルのポストハードコアバンドの2ndアルバム。

2000年にRevelation Recordsからリリースされた。

ElliottはハードコアバンドのFalling Forwardが解散し、そのメンバーとEmpathyというバンドから離脱したメンバーによって結成されたバンド。1995年から2005年まで活動し、既に解散している。

Revelation RecordsがBandcampを開設したのでなんか買おうと思ってジャケットが良いのでなんとなく買って見た。

ポストハードコアといってもメンバーがもともとハードコアをやっていた(視聴するとFalling Forwardも楽器隊はハードだがのちにElliottに通じる歌のセンスがあるようだ。)という経緯があるからそう呼ばれているだけなのでは、と思ってしまうくらい歌が溢れたロックを鳴らしている。実際wikiにはインディーロックと書かれている。もちろんヒットチャートに乗るような音楽性ではなかろう、つまり楽器の演奏がしっかりしていて、(適度に)うるさくなっている。といってもザクザク刻むメタリックなリフも、軽快にツビートで疾走するハードコア感も皆無。伸びやかな声を持つボーカルがメロディを歌い上げる。このメロディがバンドの肝になっていてなんともノスタルジックで良い。とにかく甘く、とにかくくどく、わかりやすいがすぐに印象が薄れていくような初速だけ意識したメロディアスさとは違う。もっと静かで抑制が効いており(ほぼ叫ぶようなこともしないので、さすがにスクリーモの文脈で語るのも無理なくらい)、一見地味のようだけど腰を据えて効いて見るとじわじわとあなたの心の隔壁を溶かして浸透してくる。陰鬱ではないし、むしろ曲によってはきらめいてさえいるんだけど、それが例えば昔の写真や楽しかった風景を今思い返しているような、ちょっと昔日の過去めいたノスタルジーさ、懐かしさ、今はもうないという切なさに満ちている。楽しかった夏休みの思い出のように、どこかくすんできらめいている、あの感じである。叙情的という言葉がバンドで再現するとやはりくどくなることがあるが、このバンドに関してはあくまでも過ぎ去る風のようにさわやか。

全体的にあえて抑えている美学があって、ポスト(ハードコア)といっても難解で美的センスの高い装飾性は皆無で、クリーンなアルペジオ、適度に歪ませたギターのコード感、手数の多くないが力強いドラムなど、全てがあえて自分を抑えることで曲を完成させているイメージだ。その曲というのは一見抑えてあるトーンの中に、それと同調することで拓けてくる感情を込めることに他ならない。ボーカルのあくまでも叫ばないという縛りの中で訴えかける歌い方が読み手の感情に呼びかける、特定の感情を惹起する。つまり演奏する側で完成していないような、ある種聞き手がいて初めて完成するようなそんな感じであり、なんとなく優しい感じがすると思ったら、多分この要素がその優しさの秘密であろうか。

もはや世に出てから17年という月日が流れた作品だが、おそらく普遍的な感情を歌っているのではなかろうか。全く古びることなく、それこそ昔取って今忘れられた写真のように屋根裏であなたを待っているような音楽ではなかろうか。ぜひどうぞ。

2000年にRevelation Recordsからリリースされた。

ElliottはハードコアバンドのFalling Forwardが解散し、そのメンバーとEmpathyというバンドから離脱したメンバーによって結成されたバンド。1995年から2005年まで活動し、既に解散している。

Revelation RecordsがBandcampを開設したのでなんか買おうと思ってジャケットが良いのでなんとなく買って見た。

ポストハードコアといってもメンバーがもともとハードコアをやっていた(視聴するとFalling Forwardも楽器隊はハードだがのちにElliottに通じる歌のセンスがあるようだ。)という経緯があるからそう呼ばれているだけなのでは、と思ってしまうくらい歌が溢れたロックを鳴らしている。実際wikiにはインディーロックと書かれている。もちろんヒットチャートに乗るような音楽性ではなかろう、つまり楽器の演奏がしっかりしていて、(適度に)うるさくなっている。といってもザクザク刻むメタリックなリフも、軽快にツビートで疾走するハードコア感も皆無。伸びやかな声を持つボーカルがメロディを歌い上げる。このメロディがバンドの肝になっていてなんともノスタルジックで良い。とにかく甘く、とにかくくどく、わかりやすいがすぐに印象が薄れていくような初速だけ意識したメロディアスさとは違う。もっと静かで抑制が効いており(ほぼ叫ぶようなこともしないので、さすがにスクリーモの文脈で語るのも無理なくらい)、一見地味のようだけど腰を据えて効いて見るとじわじわとあなたの心の隔壁を溶かして浸透してくる。陰鬱ではないし、むしろ曲によってはきらめいてさえいるんだけど、それが例えば昔の写真や楽しかった風景を今思い返しているような、ちょっと昔日の過去めいたノスタルジーさ、懐かしさ、今はもうないという切なさに満ちている。楽しかった夏休みの思い出のように、どこかくすんできらめいている、あの感じである。叙情的という言葉がバンドで再現するとやはりくどくなることがあるが、このバンドに関してはあくまでも過ぎ去る風のようにさわやか。

全体的にあえて抑えている美学があって、ポスト(ハードコア)といっても難解で美的センスの高い装飾性は皆無で、クリーンなアルペジオ、適度に歪ませたギターのコード感、手数の多くないが力強いドラムなど、全てがあえて自分を抑えることで曲を完成させているイメージだ。その曲というのは一見抑えてあるトーンの中に、それと同調することで拓けてくる感情を込めることに他ならない。ボーカルのあくまでも叫ばないという縛りの中で訴えかける歌い方が読み手の感情に呼びかける、特定の感情を惹起する。つまり演奏する側で完成していないような、ある種聞き手がいて初めて完成するようなそんな感じであり、なんとなく優しい感じがすると思ったら、多分この要素がその優しさの秘密であろうか。

もはや世に出てから17年という月日が流れた作品だが、おそらく普遍的な感情を歌っているのではなかろうか。全く古びることなく、それこそ昔取って今忘れられた写真のように屋根裏であなたを待っているような音楽ではなかろうか。ぜひどうぞ。

2017年7月23日日曜日

Zyanose/Why There Grieve?

日本は大阪府のクラスト/ノイズコアバンドの3rdアルバム。

2013年にLa Vida Es Un Musからリリースされた。

2013年にLa Vida Es Un Musからリリースされた。

読み方は「ザイアノーズ」でドイツ語でチアノーゼのことらしい。ギターレスのツインベースという一風変わった体制のバンドで写真を見る限り、ヨレヨレを通り越したボロボロの格好をしているクラスト・ハードコアバンドのようだ。

※メディアを含めた外部への露出に気を使っているバンドのようですが、オフィシャルにはレビューはご自由にと明記されていたので書いてます。問題ありましたらおしらせください。

昨今ノイズとハードコアの組み合わせがちょっとした一つの流れになっていて、特に今年2017年は日本ならENDON、海外ならFull of HellやCode Orangeなどブルータルさの一歩先をノイズに託すバンドが日の目を見ている。(というのもその組み合わせは昔からある。Bastard NoiseとかThe Endless Blockadeとか。)

それとは別にハードコアを突き詰めたらノイズ化したという分野もあって、このZyanoseはその系統に属すると思われるバンド。自分はほとんど通ってこなかった道なんだけど、パッと思い浮かぶのは同じく日本のDiscloseだろうか。後アメリカのLotus Fucker。厚みのないギターが、さらにスカスカになりホワイトノイズめいたシャーシャーした音になる感じ。このバンドは空をさらに突き詰めている。出しているのはベースなのだろう。おそらく片方のベースは割とベースっぽい音でリフを奏でているのが分かる。ギターがない分かなり饒舌なフレーズだと思う。そこにもう一方のベースがかぶさってくるのだが、ノイズ特有のぐしゃっとした触感で高音が出ているかと思いきや、音に重量感があって厚みが半端ない。私は言われなければベースの音だとわからないくらい原型がない。ノイズ発生器といっても過言ではない。多分きちんと聞くとリフを反復しているはず、だと思う。音楽性はだいぶ違うけど減額隊で出している音の種類的にはStruggle for Prideのノイズ具合に通じるところはあるのではと。

ノイズに耳が奪われるけど曲はちゃんとしていてノイズの奇抜さに全てをかける一芸入試的なバンドではない。野太いシャウトもDis直系のハードコアだし、そこに絡んでくるギャーギャー喚きボーカルがかっこいい。ただただ突っ走るわけではなく、短い曲の中でもきちんと展開と速度の転換がある。あくまでもクラストをやっているバンドで、たまたまベースがノイズを出しているだけ、とはさすがに行かないけど、ちゃんとハードコアパンクの系譜に属するバンドだということはわかる。「なんで悲しみがあるんだろう?」という根源的な問いであるアルバムのタイトルにもそういったバンドの姿勢が表れている。

個人的にはたまに出てくるメロディというか歌い回しが非常にかっこいいと思う。このバンドの持つ感情的な面が一番わかりやすく出ているかも。

調べて見ると1stと2ndはこの手のバンドには非常に珍しいアートワークをしているようで、なかなか読めない中身を持っていそう。既に廃盤かもだけどユニオンとかで地道に探してみようかと。ノイズとハードコアという単語に興味がある人は、流行りとは異なるその組み合わせという意味で聞いて見てはいかがでしょうか。

R・D・ウィングフィールド/フロスト始末

イギリスの作家による警察小説、フロスト警部シリーズ第6作目にして最終作。

怒りに満ちた小説である。おそらくこのシリーズの以前書いた感想でも書いたと思うが、怒りに満ちた小説であると思う。フロスト警部シリーズといえば、下品なオヤジフロストが主人公、イギリスの郊外の街デントンの警察官で見た目はむさ苦しい、毎日同じヨレヨレのスーツを着ているオヤジで、経費をちょろまかしたり、後輩に指で浣腸をかましたり、下品なオヤジギャクをかましたりと、ユニークな人柄でちょっと面白い警察小説みたいなイメージがありそうだし、実際はそうなんだけど、ユーモアに富んだ警察小説です、といえばこの本の魅力を半分も説明できていない。バラバラに切り刻まれた死体、女子供に対する暴力、強姦、そして殺人。楽しげなユーモアのすぐ下には陰惨な事件が描かれている。そしてそれを犯すのは普通の人間たちなのだ。陰惨さのインフレを起こしている犯罪小説界ではどんな陰惨さも既知のものである。新しい化け物としてシリアルキラー、サイコパスなんて単語ももうなんとも珍しくない。その傾向から真逆に舵を切ったのがこのシリーズである。普通の人間が犯罪を犯す、そんな当たり前を描いている。フロスト警部シリーズはリアルだ。もちろん完全にフィクションだが、生々しさという点では他の小説より群を抜いている。描写は紳士的だが、人間が犯罪を犯すその愚かさ、勝手さ、傲慢さの描写は私たちの生活の延長線上にある。犯罪者ではないがとにかく評価のことしか気にかけないマレット署長、新登場のスキナー警部など見れば私たちの周りにいそうな嫌な奴、その本当にいやらしい本性をまざまざと書いている。こういう身勝手な奴らが真面目に働いている人間の働きを台無しに、手柄を掠め取っていくのである。嫌になる日常、嫌になる程普通の日常、サイコパスではない隣人が汚らしい性欲を満たすために犯罪を犯す、その醜さ。それら犯罪に対して立ち向かっていくのがフロストな訳だけど、この人フロスト警部は決して銃を撃たない。ものには当たっても暴力は振るわない。ぼやきながらも誰よりも働く。誰よりも働くからミスも目立つ。(もし同じ確率で人がミスをするなら、たくさん仕事をする人が一番ミスが多い。)今作でははっきり書かれているが、フロスト警部は出世なんかどうでも良い。クタクタになるまで働いているのはなぜ?はっきりと明言されていないが、間違いない、それは罪のない市民(この時罪のないというのは聖人ではなくて普通にあつかましいけど人を傷つける意思のない人、冒頭の赤ん坊誘拐されたと喚く娼婦を思い出して欲しい。)を守ること。だから今作では犯人を逮捕するというよりは、行方が分からない子供の心配をしているのがフロストなのだ。世に警察小説はいっぱいあって、色々な刑事たちがいるけど、ひょっとしたら私は冗談抜きにフロスト警部が一番かっこいいのではと思う。今回彼は窮地に立たされていることもあって、いつも以上にうまくいかなかった自分の結婚生活に思いを馳せていることが多くなった。幸せだった日常がいつ壊れてしまったのだろう。好き合っていた二人がなぜいがみ合うようになってしまったのだろう。あるのは後悔で、そしてそれはもう取り返しのつかない昔の出来事なのだ。誰しもきっと分かるはずだろう、あの時こうしていれば、きっと誰でも一つや二つやあるいはそれ以上あるだろう。フロストはそんな思いを抱えて、疲れた体に鞭打って働く。そこには私たちの生活が透けて見えるような気がする。私はそんなにかっこよくないが。そこでも悲喜こもごもの、大抵は辛いことの多い毎日が優しく推奨されているように思うのだ。

原題は「Killing Frost」だが本当は「An Autumun Frost」だったらしい。作者のR・D・ウィングフィールドが亡くなってしまったのでこの題名に変更されたとか。本当ならもう何冊か読めたのかもしれないと思うと切ないが、これでフロスト警部とはお別れである。オヤジギャクで包んであるけど、その実人を人と思わない傲慢な奴らに対しての怒りに満ちた小説だと思う。本当に楽しかったぜ、6冊(上下に分かれているから実際はもっと多いけど)を読むのは。最高にかっこいい男が出てくる最高の小説だと思う。芹沢恵さんの翻訳も本当バッチリだ。オヤジギャクを邦訳するのとか大変だったんではなかろうか。村上かつみさんの表紙絵も良い。フロストといえばこの顔で固定されている、私の中では。

面白い警察小説を読みたいなら是非読んでいただきたいシリーズだ。読んだ後ポジティブな気持ちになれる最高のシリーズ。ぜひぜひどうぞ。

怒りに満ちた小説である。おそらくこのシリーズの以前書いた感想でも書いたと思うが、怒りに満ちた小説であると思う。フロスト警部シリーズといえば、下品なオヤジフロストが主人公、イギリスの郊外の街デントンの警察官で見た目はむさ苦しい、毎日同じヨレヨレのスーツを着ているオヤジで、経費をちょろまかしたり、後輩に指で浣腸をかましたり、下品なオヤジギャクをかましたりと、ユニークな人柄でちょっと面白い警察小説みたいなイメージがありそうだし、実際はそうなんだけど、ユーモアに富んだ警察小説です、といえばこの本の魅力を半分も説明できていない。バラバラに切り刻まれた死体、女子供に対する暴力、強姦、そして殺人。楽しげなユーモアのすぐ下には陰惨な事件が描かれている。そしてそれを犯すのは普通の人間たちなのだ。陰惨さのインフレを起こしている犯罪小説界ではどんな陰惨さも既知のものである。新しい化け物としてシリアルキラー、サイコパスなんて単語ももうなんとも珍しくない。その傾向から真逆に舵を切ったのがこのシリーズである。普通の人間が犯罪を犯す、そんな当たり前を描いている。フロスト警部シリーズはリアルだ。もちろん完全にフィクションだが、生々しさという点では他の小説より群を抜いている。描写は紳士的だが、人間が犯罪を犯すその愚かさ、勝手さ、傲慢さの描写は私たちの生活の延長線上にある。犯罪者ではないがとにかく評価のことしか気にかけないマレット署長、新登場のスキナー警部など見れば私たちの周りにいそうな嫌な奴、その本当にいやらしい本性をまざまざと書いている。こういう身勝手な奴らが真面目に働いている人間の働きを台無しに、手柄を掠め取っていくのである。嫌になる日常、嫌になる程普通の日常、サイコパスではない隣人が汚らしい性欲を満たすために犯罪を犯す、その醜さ。それら犯罪に対して立ち向かっていくのがフロストな訳だけど、この人フロスト警部は決して銃を撃たない。ものには当たっても暴力は振るわない。ぼやきながらも誰よりも働く。誰よりも働くからミスも目立つ。(もし同じ確率で人がミスをするなら、たくさん仕事をする人が一番ミスが多い。)今作でははっきり書かれているが、フロスト警部は出世なんかどうでも良い。クタクタになるまで働いているのはなぜ?はっきりと明言されていないが、間違いない、それは罪のない市民(この時罪のないというのは聖人ではなくて普通にあつかましいけど人を傷つける意思のない人、冒頭の赤ん坊誘拐されたと喚く娼婦を思い出して欲しい。)を守ること。だから今作では犯人を逮捕するというよりは、行方が分からない子供の心配をしているのがフロストなのだ。世に警察小説はいっぱいあって、色々な刑事たちがいるけど、ひょっとしたら私は冗談抜きにフロスト警部が一番かっこいいのではと思う。今回彼は窮地に立たされていることもあって、いつも以上にうまくいかなかった自分の結婚生活に思いを馳せていることが多くなった。幸せだった日常がいつ壊れてしまったのだろう。好き合っていた二人がなぜいがみ合うようになってしまったのだろう。あるのは後悔で、そしてそれはもう取り返しのつかない昔の出来事なのだ。誰しもきっと分かるはずだろう、あの時こうしていれば、きっと誰でも一つや二つやあるいはそれ以上あるだろう。フロストはそんな思いを抱えて、疲れた体に鞭打って働く。そこには私たちの生活が透けて見えるような気がする。私はそんなにかっこよくないが。そこでも悲喜こもごもの、大抵は辛いことの多い毎日が優しく推奨されているように思うのだ。

原題は「Killing Frost」だが本当は「An Autumun Frost」だったらしい。作者のR・D・ウィングフィールドが亡くなってしまったのでこの題名に変更されたとか。本当ならもう何冊か読めたのかもしれないと思うと切ないが、これでフロスト警部とはお別れである。オヤジギャクで包んであるけど、その実人を人と思わない傲慢な奴らに対しての怒りに満ちた小説だと思う。本当に楽しかったぜ、6冊(上下に分かれているから実際はもっと多いけど)を読むのは。最高にかっこいい男が出てくる最高の小説だと思う。芹沢恵さんの翻訳も本当バッチリだ。オヤジギャクを邦訳するのとか大変だったんではなかろうか。村上かつみさんの表紙絵も良い。フロストといえばこの顔で固定されている、私の中では。

面白い警察小説を読みたいなら是非読んでいただきたいシリーズだ。読んだ後ポジティブな気持ちになれる最高のシリーズ。ぜひぜひどうぞ。

ラベル:

R・D・ウィングフィールド,

イギリス,

ミステリー,

警察小説,

本

SUPER STRUCTURE presents "NO STRENGTH TO SUFFER vol.5" -TRAGIC FILM「Violent Works」 Release Show-@西荻窪Pit Bar

アメリカ合衆国はネバダ州リノのハードコアバンドFall Silentが14年ぶりに復活。

EPもリリースしてその流れで来日するという。

私は完全に後追いで「Drunken Violence」をなんとなーく買って見たら大変かっこよかったのでその後来日のニュースが出たからには行かねばなるまいと足を運んだ次第。

都内を中心に結構ぎっちり色々なバンドと共演していたのだが、私的には金曜日に西荻窪に足を運ぶことに。たまたま日程の折り合いがつかなかったので行けるのがこの日だけだったのだが、初めていくPitBarはとても小さいライブハウス。西横浜のEl Puenteよりは大きいかなくらい。19時開場で20時前につくとすでにライブハウスは満杯状態。

この日は特別にPitBarのキャパが2万人まで増えたらしい。メンツもあってかとにかくハードコアな方が多い。ガタイが良くおしゃれ。こういうところにうっかり紛れ込むといつ「テメー、ポーザーだな」とバレてボコボコにされるのではと内心とてもビクビクしている。バーの女の子のシャツがExtortionだった。ライブハウスで働いている女の子、可愛い子、多くないですか?気のせい?

Super Structure

一番手は企画の主催者Super Structure!バンド名のSuper Structureはもちろん本日トリを務めるFall Silentの2ndアルバムからとったもの。ちなみに企画名は1stから取っている。ある意味Fall Silentに対する日本からのアンサーなバンドなわけで、メンバーの方々は一体どういった気持ちで今日のステージに立つのかと思うとすごくワクワクしてくる。のっけから緊張感がバチバチだったが始まった瞬間に圧倒的な加速力で最高速を迎え、フロアが地獄の様相に。New SchoolなFall Silentに対して圧倒的にパワーバイオレンスなSuper Structureなので音の表層は違うのだが、Fall Silentの持つブルータルさを拡大解釈したかのような音楽性に、狭くかつ密集したフロアで腕をぶん回すもの、足を振り上げるもの、人の上に乗っかるもの、タックルするものと、さながら与太者の大博覧会。暴風域から後ろにいたものの押したり引いたりでまっすぐ立っていられない状態。メンバーのやる気が見ている側に見事に伝染していく素晴らしいライブだった。なんせやっぱり曲が良い。最後にやった高音が血液とアドレナリンを爆発させるキラーチューンもそうだけど、体が思わず動いちゃうような扇情的な暴力性がかっこいい。何としても音源が欲しい。

Saigan Terror

続いては高円寺のスラッシュコアバンドSaigan Terror。相変わらずギタリストの方のMCが面白い。この日はお酒を飲んでないんだよな〜とぼやいておりました。

曲の方が劇タイトなハードコア。何回か見たことあるんだけどいつも勢いにやられてしまう。この日はちゃんと聴くぞ!という気持ちで臨む。ボーカルの人のいかついステージアクションとどすの利いた声(ベーシストの方のボーカルもやばい)は(トータルでは)紛れもなくハードコアだが、演奏陣は非常に正確できっちりしている。刻みまくるギターにまず目がいっちゃうけど、よくよく聞いてみるとドラムのバリエーションが非常に多彩である。荒々しく突っ走る時はシンプルに(シンプルといっても絶対簡単ではないはず)ツービート、速度をやや落として8ビートでスラッシーのギターリフと絡みつくように、それからブラストビートでこちらはボーカルの咆哮と相まって暴力が爆発するような迫力。アティテュードはハードコアなんだけど、メタルから大胆に取り入れた表現力をハードコアの威力を殺すことなく融合させていてスゲえなと思った。Fall Silentも刻みまくるハードコアだから、この日とてもぴったりだったと思う。かっこよかった。こちらのバンドもですね、音源が欲しいんですね。

Tragic Film

下調べもしなかったので完全に初めて見て聴くバンド。この日はこのバンドのディスコグラフィーのリリースパーティでもあるわけだから主役。バンドの佇まいからするとエモーショナルなハードコアかな…と勝手に思っていたら全然違った。完全にパワーバイオレンスだった。それも非常にロウかつハードコアな感じ。1曲めが始まった瞬間くらいにボーカルの方がフロアに矢のように飛び出していき、しばらくすると真っ白いタンクトップがなぜかビリビリに、そんな感じのバンド。メタリック感はほぼゼロで次々落ちる雷のように乱打されるドラムに、ざらついたギターがコード感のあるハードコアなリフを重ねていく。伝統的なパワーバイオレンスかと思いきや、リフに結構メロディックなコード進行があってそこが面白い。結構日本的なハードコア感な匂いがする。何と言ってもボーカルの人のキャラクターがすごくて叫びっぱなしなのだが、エモーショナルすぎてマイクと離れているのかよく聞こえなかったり、バテて?次の曲になかなか行けなかったり、感情がこもりすぎたMCに野次を入れられたりと。楽曲は激しいのになんとなくあったかい雰囲気になっていた。

Fall Silent

トリはお待ちかねFall Silent。期待感こもるフロアはぎゅうぎゅう。メンバーは全員ガタイがよく刺青もびっちり。確か復活に伴いベースの人が変わっているらしい。ベースの人は一人だけ他のメンバーより若そうだったけど、転換の時からマイクに叫んだりして陽気な人っぽかった。だいたい立ち居振る舞いで人となりがちょっとはわかるものだけど、Fall Silentに関してはみんな良さそうな人でいい感じにリラックスしている感じ。ステッカーをお客さんに配ったりもしてました。

始まってみると一気にフロアがうわっと盛り上がって前に押し寄せる。この瞬間というのがライブの醍醐味の一つかも、期待感と実際がぶつかり合って何かが脳内に溢れてくる。刻みまくるギターは紛れもなくFall Silent。Fall Silentは色々な魅力に溢れたバンドだけど、唯一無二の才だと思うのはボーカルの声質。やんちゃっぽい高い声なのだけど、この独特な声がブルータルな演奏陣と対比をなしていて曲を独創的なものにしていると思う。歳をとるとあの艶やかな声がいくらか失われているのでは…とちょっと不安に思ったけど、果たして艶のある声は健在。ライブなのでもっと暴れていて、振り絞るように絶叫する声の、喉に負担がかかりすぎるように伸びるところがかっこよすぎた。個人的に大好きな2ndからの「One More Question」もやってくれてテンションマックス。後半のパート脳と体を揺さぶってくるモッシュパートだと思う。曲にやられている、そんな感じがライブでは物理的な感じでさらによかった。刻み込むリフはメタル的というよりも、ドラムの延長線上にあって曲(時間)をハードコア的に区切るリズミカルなものだということを実感。つまり暴れるためにはうってつけ。

フロアは地獄の様相で狭いフロアを人がごちゃごちゃごちゃごちゃ、拳と足が振り上げられ、狭い天井をこするように人が頭上を行き来する。恐ろしいのだが、みんな笑顔だった。これは本当すごい。マジでみんな笑顔。どんだけ愛されているバンドなのだろう。「Looking In」はみんなでシンガロング。他の曲もそう。最後にやった「The Ruler」という曲もみんなすごく歌っていたのだけど、これEPに入っている曲でみんなよく聞いているな〜と思った。ちなみにSuper Structureのメンバーの方々もフロアにいて、特にギタリストの方は本当すごい良い笑顔でした。

モッシュピットがすごいからすごいライブ、じゃなくて、ステージングが良いからフロアが盛り上がるんだよな、と。そういうライブだった。終演後も「やばい」とか「最高」とか聞こえてきて本当に良いライブだった。メンバーの人柄なのか音楽的にもフロア的にもブルータルだったが、陽性のエネルギーに満ちたライブだったと思う。

音楽的にもすごかったけど、ライブという意味で非常に良い時間と空間を堪能できた。あの狭い空間にエネルギーがバリバリ帯電しているような感じ。

Fall Silentはさすがのかっこよさ。何と言っても飄々とすらしているような佇まいがかっこよかった。日本に来てくれてありがとうという気持ち。

EPもリリースしてその流れで来日するという。

私は完全に後追いで「Drunken Violence」をなんとなーく買って見たら大変かっこよかったのでその後来日のニュースが出たからには行かねばなるまいと足を運んだ次第。

都内を中心に結構ぎっちり色々なバンドと共演していたのだが、私的には金曜日に西荻窪に足を運ぶことに。たまたま日程の折り合いがつかなかったので行けるのがこの日だけだったのだが、初めていくPitBarはとても小さいライブハウス。西横浜のEl Puenteよりは大きいかなくらい。19時開場で20時前につくとすでにライブハウスは満杯状態。

この日は特別にPitBarのキャパが2万人まで増えたらしい。メンツもあってかとにかくハードコアな方が多い。ガタイが良くおしゃれ。こういうところにうっかり紛れ込むといつ「テメー、ポーザーだな」とバレてボコボコにされるのではと内心とてもビクビクしている。バーの女の子のシャツがExtortionだった。ライブハウスで働いている女の子、可愛い子、多くないですか?気のせい?

Super Structure

一番手は企画の主催者Super Structure!バンド名のSuper Structureはもちろん本日トリを務めるFall Silentの2ndアルバムからとったもの。ちなみに企画名は1stから取っている。ある意味Fall Silentに対する日本からのアンサーなバンドなわけで、メンバーの方々は一体どういった気持ちで今日のステージに立つのかと思うとすごくワクワクしてくる。のっけから緊張感がバチバチだったが始まった瞬間に圧倒的な加速力で最高速を迎え、フロアが地獄の様相に。New SchoolなFall Silentに対して圧倒的にパワーバイオレンスなSuper Structureなので音の表層は違うのだが、Fall Silentの持つブルータルさを拡大解釈したかのような音楽性に、狭くかつ密集したフロアで腕をぶん回すもの、足を振り上げるもの、人の上に乗っかるもの、タックルするものと、さながら与太者の大博覧会。暴風域から後ろにいたものの押したり引いたりでまっすぐ立っていられない状態。メンバーのやる気が見ている側に見事に伝染していく素晴らしいライブだった。なんせやっぱり曲が良い。最後にやった高音が血液とアドレナリンを爆発させるキラーチューンもそうだけど、体が思わず動いちゃうような扇情的な暴力性がかっこいい。何としても音源が欲しい。

Saigan Terror

続いては高円寺のスラッシュコアバンドSaigan Terror。相変わらずギタリストの方のMCが面白い。この日はお酒を飲んでないんだよな〜とぼやいておりました。

曲の方が劇タイトなハードコア。何回か見たことあるんだけどいつも勢いにやられてしまう。この日はちゃんと聴くぞ!という気持ちで臨む。ボーカルの人のいかついステージアクションとどすの利いた声(ベーシストの方のボーカルもやばい)は(トータルでは)紛れもなくハードコアだが、演奏陣は非常に正確できっちりしている。刻みまくるギターにまず目がいっちゃうけど、よくよく聞いてみるとドラムのバリエーションが非常に多彩である。荒々しく突っ走る時はシンプルに(シンプルといっても絶対簡単ではないはず)ツービート、速度をやや落として8ビートでスラッシーのギターリフと絡みつくように、それからブラストビートでこちらはボーカルの咆哮と相まって暴力が爆発するような迫力。アティテュードはハードコアなんだけど、メタルから大胆に取り入れた表現力をハードコアの威力を殺すことなく融合させていてスゲえなと思った。Fall Silentも刻みまくるハードコアだから、この日とてもぴったりだったと思う。かっこよかった。こちらのバンドもですね、音源が欲しいんですね。

Tragic Film

下調べもしなかったので完全に初めて見て聴くバンド。この日はこのバンドのディスコグラフィーのリリースパーティでもあるわけだから主役。バンドの佇まいからするとエモーショナルなハードコアかな…と勝手に思っていたら全然違った。完全にパワーバイオレンスだった。それも非常にロウかつハードコアな感じ。1曲めが始まった瞬間くらいにボーカルの方がフロアに矢のように飛び出していき、しばらくすると真っ白いタンクトップがなぜかビリビリに、そんな感じのバンド。メタリック感はほぼゼロで次々落ちる雷のように乱打されるドラムに、ざらついたギターがコード感のあるハードコアなリフを重ねていく。伝統的なパワーバイオレンスかと思いきや、リフに結構メロディックなコード進行があってそこが面白い。結構日本的なハードコア感な匂いがする。何と言ってもボーカルの人のキャラクターがすごくて叫びっぱなしなのだが、エモーショナルすぎてマイクと離れているのかよく聞こえなかったり、バテて?次の曲になかなか行けなかったり、感情がこもりすぎたMCに野次を入れられたりと。楽曲は激しいのになんとなくあったかい雰囲気になっていた。

Fall Silent

トリはお待ちかねFall Silent。期待感こもるフロアはぎゅうぎゅう。メンバーは全員ガタイがよく刺青もびっちり。確か復活に伴いベースの人が変わっているらしい。ベースの人は一人だけ他のメンバーより若そうだったけど、転換の時からマイクに叫んだりして陽気な人っぽかった。だいたい立ち居振る舞いで人となりがちょっとはわかるものだけど、Fall Silentに関してはみんな良さそうな人でいい感じにリラックスしている感じ。ステッカーをお客さんに配ったりもしてました。

始まってみると一気にフロアがうわっと盛り上がって前に押し寄せる。この瞬間というのがライブの醍醐味の一つかも、期待感と実際がぶつかり合って何かが脳内に溢れてくる。刻みまくるギターは紛れもなくFall Silent。Fall Silentは色々な魅力に溢れたバンドだけど、唯一無二の才だと思うのはボーカルの声質。やんちゃっぽい高い声なのだけど、この独特な声がブルータルな演奏陣と対比をなしていて曲を独創的なものにしていると思う。歳をとるとあの艶やかな声がいくらか失われているのでは…とちょっと不安に思ったけど、果たして艶のある声は健在。ライブなのでもっと暴れていて、振り絞るように絶叫する声の、喉に負担がかかりすぎるように伸びるところがかっこよすぎた。個人的に大好きな2ndからの「One More Question」もやってくれてテンションマックス。後半のパート脳と体を揺さぶってくるモッシュパートだと思う。曲にやられている、そんな感じがライブでは物理的な感じでさらによかった。刻み込むリフはメタル的というよりも、ドラムの延長線上にあって曲(時間)をハードコア的に区切るリズミカルなものだということを実感。つまり暴れるためにはうってつけ。

フロアは地獄の様相で狭いフロアを人がごちゃごちゃごちゃごちゃ、拳と足が振り上げられ、狭い天井をこするように人が頭上を行き来する。恐ろしいのだが、みんな笑顔だった。これは本当すごい。マジでみんな笑顔。どんだけ愛されているバンドなのだろう。「Looking In」はみんなでシンガロング。他の曲もそう。最後にやった「The Ruler」という曲もみんなすごく歌っていたのだけど、これEPに入っている曲でみんなよく聞いているな〜と思った。ちなみにSuper Structureのメンバーの方々もフロアにいて、特にギタリストの方は本当すごい良い笑顔でした。

モッシュピットがすごいからすごいライブ、じゃなくて、ステージングが良いからフロアが盛り上がるんだよな、と。そういうライブだった。終演後も「やばい」とか「最高」とか聞こえてきて本当に良いライブだった。メンバーの人柄なのか音楽的にもフロア的にもブルータルだったが、陽性のエネルギーに満ちたライブだったと思う。

音楽的にもすごかったけど、ライブという意味で非常に良い時間と空間を堪能できた。あの狭い空間にエネルギーがバリバリ帯電しているような感じ。

Fall Silentはさすがのかっこよさ。何と言っても飄々とすらしているような佇まいがかっこよかった。日本に来てくれてありがとうという気持ち。

2017年7月17日月曜日

LOSTTRIP@新宿ロフト

日本のハードコアバンドVVORLDのドラマーチンウィルさんの企画。

真夏の新宿ロフトで全17バンドが出演するハードコアパンクのお祭り。

見たいバンドがいくつかあったのとの興味のあるけどほとんど聞いたことがないジャパニーズ・ハードコアを1日でいくつも聴けるのは良いな!と思っていってきた。

このあいだのVVORLDのリリースパーティ@新代田Feverと同じようにステージとバースペースで二つの舞台を作って交互にバンドが演奏してくスタイル。このやり方だと転換の間の待ち時間がなくなるわけです。最終的にはちょっと両方のステージが被りだしたけどほぼ押さなくて時間通りだったと思う。

新宿ロフトは広いし、トイレにも余裕があるので良いなと思いましたよ。

本当は12時開場の13時開演なのだが、私は余裕の重役出勤をかましついたらちょうどWrenchが終わるところ。Wrenchはいろんなイベントに呼ばれている気がする。当時はミクスチャーバンドという文脈だったと思うけど、いろんな音楽のイベントにハマるというのはミクスチャーなんだな〜と。

Fuck You Heroes@バースペース

とりあえずじゃあというわけでバースペースの方に移動すると超満員でかなり後ろの方から見る。メンバーが何人かもわからない。若さが何かは知らないが、サウンドを聞く限りは若い!という感じの音で、基本早めのビートにコーラスワークの爽やかなパンクという印象。場面によっては非常にメロディアスだった。

Black Ganion@ステージ

続いては愛知県名古屋のハードコア/グラインドコアバンドBlack Ganion!お目当の一つ。ハードコアというにはひねりすぎている凝った悪夢的なアートワーク(2ndその名も「Second」は非常に凝った装丁の特殊ジャケット仕様。)が象徴するように誰にも似ていいない音を鳴らすバンドなので一度ライブを見たかった。メンバーの立ち居振る舞いは完全にハードコアで、特にギタリストの方の顔というか表情が尋常じゃなくて恐ろしい。ジャニーズのライブに行く女の子じゃないんだけどライブ中に目があったような気がしたんだけど怖すぎました。

まず思ったのがスネアの音が徹底的にカラカラに乾いていてグラインドコア、ゴアグラインドっぽい。そしてブラストしまくり。指弾きベースはあくまでも不穏なのに対してギターのとは金属質であえて重量をある程度削ぎ落としたカミソリサウンド。そこに不明瞭に呻くボーカルが乗っかるという地獄仕様。ただ激しい一辺倒ではなく例えばアルペジオも入れてくるような起伏を曲に持ち込んでいるが、美麗なポスト感皆無でひたすら不気味。ソリッドなギターもともするとエフェクターのつまみをいじって異常なノイズを発生させていた。耳が慣れてくると楽器の音がそれぞれバランスよく聞こえてまさに音を浴びている状態。気持ちよかった。

ELMO@バースペース

お次はおそらく東京?のハードコアバンドELMOで前回のVVORLDのリリースパーティの時には異常に尖りまくっていたのでまた見たかった。こちらのバンドもお目当の一つ。

前回同様VVORLDのギタリストの方がギターのヘルプ。高音のノイズを異常に放出しまくる一目で危ないサウンドでワクワクが止まらない。前回見たときは異常に怒りまくっている感じだったが、今回は他のアーティストに対するリスペクトを言葉にしていた。とはいえ音の方はというと非常に凶悪な耳を痛める系でエフェクト過剰でほぼノイズになったリフの中を高音ボーカルが絶叫。高速パートもさることながら、ノイズがひゅんひゅん飛びまくる低速パートが個人的にはたまらん。怒りの感情をストレートでない歪んだ形で表現しているところがかっこいい。ただあくまでも感情的でちょっとメランコリック。もっと長いこと見たいものだと思ってしまう。

「Still Remains...」しか持ってなかったので「Change But True」とT-シャツ付きのThirty Joyとのスプリットもゲット!音に反してメンバーの人は丁寧な方でした。

Warhead@ステージ

古都京都の1990年結成のハードコアバンド。ボーカルの人は刺青びっしりに真っ赤なモヒカン頭という清く正しいジャパニーズ・ハードコバンンド。

「Fuck Off!」という絶叫から幕開けるステージは正しく反抗するという意味でパンクだった。しゃがれ声でシャウトするボーカルは一体何回「Fuck Off!」と叫んだのやらわからない。声質がジョニー・ロットンに似ている。円熟味もあるんだけどやんちゃな感じがしてよかった。曲はシンプルなハードコア・パンク様式だが相当速いスピードで駆け抜ける。コーラスはあるんだけどメロディアスさはあまりなく、本当掛け声という感じで高揚感はあるが曲自体はかなりハードコアだと思う。

曲が終わるたびに次やる曲の名前をコールし、一体どういったメッセージが込められているか(概ね曲名がそのメッセージを代表するワードで構成されているみたい)をぶっきらぼうな言葉で語って行く。これが全くもって自分たちの言葉という感じでまさにパンクスだった。ステージの強烈なライトの逆光に生えるモヒカンがかっこよかった。

kamomekamome@パースペース

Warheadを最後まで見終えてさては次はkamomekamomeだな〜と思ってバースペースに向かうとすでに人がパンパンでした…。完全に油断していた。新代田Feverで見たライブがとてもよかったので前の方で見たいなと思っていたのだが、そういえばあのときもすごく前の方はぎゅうぎゅうだったのだった。それでは!という感じで後ろで見たのだけど、もはやこの界隈のアイドルかってくらいの人気というか愛されようで、人が暴れる暴れる。ハードコア的な殺伐さではなくて笑顔で人がポンポン飛んでいる感じ。kamomekamomeは複雑な楽曲にメロディアスなパートがある曲が多いんだけど、メロディアスなところはみんな歌う。本当に後ろから見てそれと分かるくらい合唱。激しいだけだともっと殺伐とするし、メロディアスすぎたらもっとしっとりしてしまうし、両極端の要素を楽曲に融合させている本当にすごいバンドなんだな…と後ろの方から思ったりした。当たり前にかっこよかった。

EX-C@ステージ

続いては大阪のハードコアバンド。みるのも聞くのも初めてで名前も知らなかった。メンバーの方の様子から見てオールドスクールなハードコアバンドかなと思ったら全然違った。明らかにタフなバンドだった。基本的にボーカルの方がぎゅっと結んだバンダナが勇ましいレイジングなハードコアなのだが、曲にボーカルの入らないモッシュパートがあって、曲の速度がガクッと落ちる。するとフロアでは運動会が開催されるといった激しさ。一個前のkamomekamomeとはまた違った激しさでこちらはとにかく肉体的で拳やら足が振り回さられる剣呑なもの。といっても曲自体はストレートで勇ましいもので負の要素は皆無。もちろん前の方に行かなければ暴れなくてもライブを楽しめる。よく聞いてみると楽曲自体はただ暴れるための、というよりはツインのギターが叙情的なメロディを奏でたりとよくよく練られているものだったのが面白い。

Forward@バースペース

続いては東京のハードコアバンド。Death Sideという大変有名なハードコアバンドのボーカリストのIshiyaさんという方が今やっているバンドで、私はForwardもどちらも聞いたことがなかったのだが、Ishiyaさんのコラムを面白く読んでいたりしたので是非一度見たかった。見事に立ったモヒカンもあっていかついバンドかと思っていたし、実際相当いかついのだけど楽曲はちょっと思ってたのと違ってもっと温かみのあるものだった。メロディアスさはあまりない掛け声コーラスが雄々しいオールドスクールなハードコアなんだけど、Motorheadのようなロックなギターソロが結構入るのと、日本語歌詞を噛み含めるように独特の節でシャウトすると歌うの中間くらいで発生するボーカルで思ってたのよりもっと親しみやすい。速度もそんなに速くないのでギリギリ歌詞の短編が聞き取れるくらい。

お酒が飲めなくなったMCもそうだけどタイトな楽曲とシリアスさの中に柔和な一面があって、それがすごくよかった。個人的にはこの日とてもよかったバンドの一つ。また見たいです。

ENDON@ステージ

この日Wrenchとともに異色なバンドだったのではなかろうか。この日は結果的に出している音は違ってもハードコアバンドが集う日だったけど、ENDONの場合はバンドフォーマットを取っているけど出自がノイズで憧れからハードコアに接近した経緯があるから、そういった意味では明確に異色の人選だったのではと。

さすがの貫禄で全く動じずマイペースに最新アルバムの冒頭「Nerve Rain」からスタート。プロジェクターから放射される強烈な光が印象的で、チカチカ点滅するとメンバーの動きがコマ送りのように飛び飛びのように見える。ENDONの音楽は抽象的だが実際には物語性が明確にある。アルバムと同時に展開されたメンバーによる小説作品はオフィシャルでありながら、解釈でもあると思う。無数の解釈はあるのだが詳らかにされることを拒否しているようでもある。パンクスがやるハードコアは物語というよりはメッセージ(という物語である、ということもできるが。)だから、単に音楽以上の隔たりがあるかもしれない。そんなことを明滅するライトの白さに思ったりした。かっこよかった。

KiM@バースペース

続いて京都のバンド。このバンドはウッドベースがいるというのはなんとなく知っていたので一体どんな音になるのか気になっていた。さすがにウッドベースの存在感は半端ない。バーのステージは決して広くないのだが、くるっと回したり、掲げたりしていた。(重くないのだろうか。)

パンクスはメッセージだと思ったけどこのバンドはそのメッセージが強烈だった。そして音的には非常にタフ。不良を通り越して怖いです。”男らしさ”というのが強烈に意識されていて、それを曲に落とし込んでいる。わかりやすいモッシュパートがあるわけではないが、全編フロアが危険なことになっていた。バチバチ、カチカチなるウッドベースはさすがのかっこよさ。ロカビリー感というのはそこまでなかったけどシンプルかつ力強いハードコアサウンドに独自な音を追加していてかっこよかった。とにかくタフな男のハードコア、怖かった。

九狼吽@ステージ

続いて名古屋のハードコアバンド九狼吽。「クラウン」とよむ。ボーカルの人は巨躯でモヒカン頭、両目を横断するように黒い線を引いている。ベースの人は金髪リーゼントに鋲を打ちまくった革ジャンを着込んでいた。この日革ジャンを着込んでいたのはこの人だけかな?冷房効いているとはいえ暑かろうに。とてもかっこよかった。

ジャパニーズ・ハードコアスタイルだが、ボーカルがダミ声。曲の速度はWarheadよりは遅いかな?Forwardと同じくらいでおそらく日本語の歌詞が聞き取れるかな?くらい。コーラスワークが「お〜お〜」とメロディをなぞるように入ったりするから見た目に圧倒されるけど楽曲自体は結構聴きやすく、ライブハウスでは一体感が出る。あくまでもハードコアの音で中域をブーストしたどっしりとした温かみのある音で、Motorheadのようなロックンロールなリフや一点刻みまくるようなリフなど、ギタリストの方は豊かな表現力で曲に多彩な表情があるのが印象的。Warheadのようにメッセージを自分の言葉で(借りてきた言葉感ないのが良い)不器用ながらにもきちんと語ってそこから曲に流れ込むスタイル。まずはメッセージありきのパンクバンドだと思う。

ここでちょっとお休み。バーステージではMeaningが演奏中だが漏れてくる音を聴きつつ休憩。

Fight it Out@ステージ

トリは横浜のパワーバイオレンスバンドFight it Out。休憩中はステージの方にいたんだけ

ど出している音が凶悪でこの日見たどのバンドにも似ていない。

幕が上がってボーカルのYoungさんがフロアから柵に手をついてヒョイっと乗り越える様がかっこよかった。(結構高さがあるのを軽々飛び越えた。)

Black Ganionに似たソリッドな音だけどもっと厚みがある強烈な音で音質だけならかなりメタリック。ベースもガッチガチした音で、バンド全体で音響のせいか分離が良く、フロアに向けて放射される音に埋もれる感じ。始まってみればフロアではでかいピットが出来上がり。ボーカルの人はほぼステージから降りてフロアに。タフなんだけどKiMの盛り上がりとはちょっと違う感じ。こちらの方がもっと混沌としているのはパワーバイオレンスというジャンル故だろうか。高速と低速を行ったり来たりするめまぐるしい楽曲が次々と繰り出されていく。激烈な曲の中にもちゃんと決めどころがあって結構場所によってはみんな歌う(というか叫ぶ)。 例えば速すぎたりして曲が激烈だとなかなか乗りにくかったりするのだけど、Fight it Outはとても乗りやすいからすごい。最後にふさわしい盛り上がりだった。

ハードコアといってもやはり色々な種類があるな、と当たり前ながら思った次第。そういった意味でハードコアというところを共通点に全国のバンドを1日で見れてしまうとても良いイベントだった。ライブハウスの音響も良かったと思う。特にステージの方は。気になっていたバンドを見ることができたし、実際に見てみると色々自分の好みについても言語化できたりして面白い。

ありがとうございました。

真夏の新宿ロフトで全17バンドが出演するハードコアパンクのお祭り。

見たいバンドがいくつかあったのとの興味のあるけどほとんど聞いたことがないジャパニーズ・ハードコアを1日でいくつも聴けるのは良いな!と思っていってきた。

このあいだのVVORLDのリリースパーティ@新代田Feverと同じようにステージとバースペースで二つの舞台を作って交互にバンドが演奏してくスタイル。このやり方だと転換の間の待ち時間がなくなるわけです。最終的にはちょっと両方のステージが被りだしたけどほぼ押さなくて時間通りだったと思う。

新宿ロフトは広いし、トイレにも余裕があるので良いなと思いましたよ。

本当は12時開場の13時開演なのだが、私は余裕の重役出勤をかましついたらちょうどWrenchが終わるところ。Wrenchはいろんなイベントに呼ばれている気がする。当時はミクスチャーバンドという文脈だったと思うけど、いろんな音楽のイベントにハマるというのはミクスチャーなんだな〜と。

Fuck You Heroes@バースペース

とりあえずじゃあというわけでバースペースの方に移動すると超満員でかなり後ろの方から見る。メンバーが何人かもわからない。若さが何かは知らないが、サウンドを聞く限りは若い!という感じの音で、基本早めのビートにコーラスワークの爽やかなパンクという印象。場面によっては非常にメロディアスだった。

Black Ganion@ステージ

続いては愛知県名古屋のハードコア/グラインドコアバンドBlack Ganion!お目当の一つ。ハードコアというにはひねりすぎている凝った悪夢的なアートワーク(2ndその名も「Second」は非常に凝った装丁の特殊ジャケット仕様。)が象徴するように誰にも似ていいない音を鳴らすバンドなので一度ライブを見たかった。メンバーの立ち居振る舞いは完全にハードコアで、特にギタリストの方の顔というか表情が尋常じゃなくて恐ろしい。ジャニーズのライブに行く女の子じゃないんだけどライブ中に目があったような気がしたんだけど怖すぎました。

まず思ったのがスネアの音が徹底的にカラカラに乾いていてグラインドコア、ゴアグラインドっぽい。そしてブラストしまくり。指弾きベースはあくまでも不穏なのに対してギターのとは金属質であえて重量をある程度削ぎ落としたカミソリサウンド。そこに不明瞭に呻くボーカルが乗っかるという地獄仕様。ただ激しい一辺倒ではなく例えばアルペジオも入れてくるような起伏を曲に持ち込んでいるが、美麗なポスト感皆無でひたすら不気味。ソリッドなギターもともするとエフェクターのつまみをいじって異常なノイズを発生させていた。耳が慣れてくると楽器の音がそれぞれバランスよく聞こえてまさに音を浴びている状態。気持ちよかった。

ELMO@バースペース

お次はおそらく東京?のハードコアバンドELMOで前回のVVORLDのリリースパーティの時には異常に尖りまくっていたのでまた見たかった。こちらのバンドもお目当の一つ。

前回同様VVORLDのギタリストの方がギターのヘルプ。高音のノイズを異常に放出しまくる一目で危ないサウンドでワクワクが止まらない。前回見たときは異常に怒りまくっている感じだったが、今回は他のアーティストに対するリスペクトを言葉にしていた。とはいえ音の方はというと非常に凶悪な耳を痛める系でエフェクト過剰でほぼノイズになったリフの中を高音ボーカルが絶叫。高速パートもさることながら、ノイズがひゅんひゅん飛びまくる低速パートが個人的にはたまらん。怒りの感情をストレートでない歪んだ形で表現しているところがかっこいい。ただあくまでも感情的でちょっとメランコリック。もっと長いこと見たいものだと思ってしまう。

「Still Remains...」しか持ってなかったので「Change But True」とT-シャツ付きのThirty Joyとのスプリットもゲット!音に反してメンバーの人は丁寧な方でした。

Warhead@ステージ

古都京都の1990年結成のハードコアバンド。ボーカルの人は刺青びっしりに真っ赤なモヒカン頭という清く正しいジャパニーズ・ハードコバンンド。

「Fuck Off!」という絶叫から幕開けるステージは正しく反抗するという意味でパンクだった。しゃがれ声でシャウトするボーカルは一体何回「Fuck Off!」と叫んだのやらわからない。声質がジョニー・ロットンに似ている。円熟味もあるんだけどやんちゃな感じがしてよかった。曲はシンプルなハードコア・パンク様式だが相当速いスピードで駆け抜ける。コーラスはあるんだけどメロディアスさはあまりなく、本当掛け声という感じで高揚感はあるが曲自体はかなりハードコアだと思う。

曲が終わるたびに次やる曲の名前をコールし、一体どういったメッセージが込められているか(概ね曲名がそのメッセージを代表するワードで構成されているみたい)をぶっきらぼうな言葉で語って行く。これが全くもって自分たちの言葉という感じでまさにパンクスだった。ステージの強烈なライトの逆光に生えるモヒカンがかっこよかった。

kamomekamome@パースペース

Warheadを最後まで見終えてさては次はkamomekamomeだな〜と思ってバースペースに向かうとすでに人がパンパンでした…。完全に油断していた。新代田Feverで見たライブがとてもよかったので前の方で見たいなと思っていたのだが、そういえばあのときもすごく前の方はぎゅうぎゅうだったのだった。それでは!という感じで後ろで見たのだけど、もはやこの界隈のアイドルかってくらいの人気というか愛されようで、人が暴れる暴れる。ハードコア的な殺伐さではなくて笑顔で人がポンポン飛んでいる感じ。kamomekamomeは複雑な楽曲にメロディアスなパートがある曲が多いんだけど、メロディアスなところはみんな歌う。本当に後ろから見てそれと分かるくらい合唱。激しいだけだともっと殺伐とするし、メロディアスすぎたらもっとしっとりしてしまうし、両極端の要素を楽曲に融合させている本当にすごいバンドなんだな…と後ろの方から思ったりした。当たり前にかっこよかった。

EX-C@ステージ

続いては大阪のハードコアバンド。みるのも聞くのも初めてで名前も知らなかった。メンバーの方の様子から見てオールドスクールなハードコアバンドかなと思ったら全然違った。明らかにタフなバンドだった。基本的にボーカルの方がぎゅっと結んだバンダナが勇ましいレイジングなハードコアなのだが、曲にボーカルの入らないモッシュパートがあって、曲の速度がガクッと落ちる。するとフロアでは運動会が開催されるといった激しさ。一個前のkamomekamomeとはまた違った激しさでこちらはとにかく肉体的で拳やら足が振り回さられる剣呑なもの。といっても曲自体はストレートで勇ましいもので負の要素は皆無。もちろん前の方に行かなければ暴れなくてもライブを楽しめる。よく聞いてみると楽曲自体はただ暴れるための、というよりはツインのギターが叙情的なメロディを奏でたりとよくよく練られているものだったのが面白い。

Forward@バースペース

続いては東京のハードコアバンド。Death Sideという大変有名なハードコアバンドのボーカリストのIshiyaさんという方が今やっているバンドで、私はForwardもどちらも聞いたことがなかったのだが、Ishiyaさんのコラムを面白く読んでいたりしたので是非一度見たかった。見事に立ったモヒカンもあっていかついバンドかと思っていたし、実際相当いかついのだけど楽曲はちょっと思ってたのと違ってもっと温かみのあるものだった。メロディアスさはあまりない掛け声コーラスが雄々しいオールドスクールなハードコアなんだけど、Motorheadのようなロックなギターソロが結構入るのと、日本語歌詞を噛み含めるように独特の節でシャウトすると歌うの中間くらいで発生するボーカルで思ってたのよりもっと親しみやすい。速度もそんなに速くないのでギリギリ歌詞の短編が聞き取れるくらい。

お酒が飲めなくなったMCもそうだけどタイトな楽曲とシリアスさの中に柔和な一面があって、それがすごくよかった。個人的にはこの日とてもよかったバンドの一つ。また見たいです。

ENDON@ステージ

この日Wrenchとともに異色なバンドだったのではなかろうか。この日は結果的に出している音は違ってもハードコアバンドが集う日だったけど、ENDONの場合はバンドフォーマットを取っているけど出自がノイズで憧れからハードコアに接近した経緯があるから、そういった意味では明確に異色の人選だったのではと。

さすがの貫禄で全く動じずマイペースに最新アルバムの冒頭「Nerve Rain」からスタート。プロジェクターから放射される強烈な光が印象的で、チカチカ点滅するとメンバーの動きがコマ送りのように飛び飛びのように見える。ENDONの音楽は抽象的だが実際には物語性が明確にある。アルバムと同時に展開されたメンバーによる小説作品はオフィシャルでありながら、解釈でもあると思う。無数の解釈はあるのだが詳らかにされることを拒否しているようでもある。パンクスがやるハードコアは物語というよりはメッセージ(という物語である、ということもできるが。)だから、単に音楽以上の隔たりがあるかもしれない。そんなことを明滅するライトの白さに思ったりした。かっこよかった。

KiM@バースペース

続いて京都のバンド。このバンドはウッドベースがいるというのはなんとなく知っていたので一体どんな音になるのか気になっていた。さすがにウッドベースの存在感は半端ない。バーのステージは決して広くないのだが、くるっと回したり、掲げたりしていた。(重くないのだろうか。)

パンクスはメッセージだと思ったけどこのバンドはそのメッセージが強烈だった。そして音的には非常にタフ。不良を通り越して怖いです。”男らしさ”というのが強烈に意識されていて、それを曲に落とし込んでいる。わかりやすいモッシュパートがあるわけではないが、全編フロアが危険なことになっていた。バチバチ、カチカチなるウッドベースはさすがのかっこよさ。ロカビリー感というのはそこまでなかったけどシンプルかつ力強いハードコアサウンドに独自な音を追加していてかっこよかった。とにかくタフな男のハードコア、怖かった。

九狼吽@ステージ

続いて名古屋のハードコアバンド九狼吽。「クラウン」とよむ。ボーカルの人は巨躯でモヒカン頭、両目を横断するように黒い線を引いている。ベースの人は金髪リーゼントに鋲を打ちまくった革ジャンを着込んでいた。この日革ジャンを着込んでいたのはこの人だけかな?冷房効いているとはいえ暑かろうに。とてもかっこよかった。

ジャパニーズ・ハードコアスタイルだが、ボーカルがダミ声。曲の速度はWarheadよりは遅いかな?Forwardと同じくらいでおそらく日本語の歌詞が聞き取れるかな?くらい。コーラスワークが「お〜お〜」とメロディをなぞるように入ったりするから見た目に圧倒されるけど楽曲自体は結構聴きやすく、ライブハウスでは一体感が出る。あくまでもハードコアの音で中域をブーストしたどっしりとした温かみのある音で、Motorheadのようなロックンロールなリフや一点刻みまくるようなリフなど、ギタリストの方は豊かな表現力で曲に多彩な表情があるのが印象的。Warheadのようにメッセージを自分の言葉で(借りてきた言葉感ないのが良い)不器用ながらにもきちんと語ってそこから曲に流れ込むスタイル。まずはメッセージありきのパンクバンドだと思う。

ここでちょっとお休み。バーステージではMeaningが演奏中だが漏れてくる音を聴きつつ休憩。

Fight it Out@ステージ

トリは横浜のパワーバイオレンスバンドFight it Out。休憩中はステージの方にいたんだけ

ど出している音が凶悪でこの日見たどのバンドにも似ていない。

幕が上がってボーカルのYoungさんがフロアから柵に手をついてヒョイっと乗り越える様がかっこよかった。(結構高さがあるのを軽々飛び越えた。)

Black Ganionに似たソリッドな音だけどもっと厚みがある強烈な音で音質だけならかなりメタリック。ベースもガッチガチした音で、バンド全体で音響のせいか分離が良く、フロアに向けて放射される音に埋もれる感じ。始まってみればフロアではでかいピットが出来上がり。ボーカルの人はほぼステージから降りてフロアに。タフなんだけどKiMの盛り上がりとはちょっと違う感じ。こちらの方がもっと混沌としているのはパワーバイオレンスというジャンル故だろうか。高速と低速を行ったり来たりするめまぐるしい楽曲が次々と繰り出されていく。激烈な曲の中にもちゃんと決めどころがあって結構場所によってはみんな歌う(というか叫ぶ)。 例えば速すぎたりして曲が激烈だとなかなか乗りにくかったりするのだけど、Fight it Outはとても乗りやすいからすごい。最後にふさわしい盛り上がりだった。

ハードコアといってもやはり色々な種類があるな、と当たり前ながら思った次第。そういった意味でハードコアというところを共通点に全国のバンドを1日で見れてしまうとても良いイベントだった。ライブハウスの音響も良かったと思う。特にステージの方は。気になっていたバンドを見ることができたし、実際に見てみると色々自分の好みについても言語化できたりして面白い。

ありがとうございました。

ラベル:

Black Ganion,

ELMO,

Endon,

EX-C,

Fight It Out,

kamomekamome,

KiM,

Warhead,

ノイズ,

ハードコア,

ライブ,

九狼吽

2017年7月16日日曜日

スティーヴン・キング/ダークタワーⅠ ガンスリンガー

アメリカの作家の長編小説。

言わずと知れたアメリカモダンホラーの帝王キングのライフワークとなる超長編の初めの一冊。どうやらハリウッドで映画されるらしくそれに合わせて新装版が角川から出るというのでとりあえず買ってみた次第。

あとがきによるとキングのすべての作品の土台になっているのがこの「ダークタワー」シリーズだという。そういえば「不眠症」にでてくる男の子がこの物語ですごく重要な役割を果たすのだっけな。長さゆえに躊躇していたけど別に気が向いたときにポツポツ買って読めばいいかという気持ち。(こういう態度だと絶版になったりする。)

ここではないどこか、中間世界(ミッドワールド)では崩壊が進んでいた。砂漠化が進み緑が失われ、同じく減りつつある食料と水は貴重品だ。生き物は突然変異を繰り返し異形になっているばかりか、説明のつかない化け物どもが跋扈する。そればかりか時間の進み方が一定でなくなり、過ぎ去った過去が一様に溶け込んでいる。人心も荒みきったその世界で最後のガンスリンガー、ローランド・デスチェインは故国を滅ぼした仇である”黒衣の男”を孤独に地の果てまで追いかけていた。黒衣の男の先には世界をつなぎとめているタワーがあるという。

前書きでキング自身が述べているが指輪物語に露骨に影響を受けており、それを西部劇にとけこましたというのがこの物語の大雑把な形だろうか。

キングの作品はいくつか読んできたが「IT」なんかでももちろんそうだが基本的に人類含めたすべての生き物に対して悪意を持っている存在の末端(本人と同一であろうが別の姿をとったようなもの)に対して、善なる人間が立ち向かうというもの。この構図はたまに子供っぽいと揶揄されるようだがけど、キングの場合は書き方が巧みだからそのように思ったことは一度もない。読んでみればわかるがこのとき人間の武器になるのは、常に勇気というか、やってやろうという気持ちだった。この前進する気持ちがマイナスの感情を持つ悪に対しての唯一の武器になる。だからキングの主人公達は明確な武器を持たなかった。(そうしてみるとやはり映画化された「ミスト」なんかは結構異色のサバイバル・ホラーと言える。)そういった意味で銃を持った男が主人公のこの「ダークタワー」シリーズというのはちょっと面白そうである。だいたいが一般的な社会人(女性子供老人含めた)が主人公を張ることが多かったキング作品。というのももし銃を手にしてもきちんとその扱い方を心得ていない。だから基本的に悪の存在に立ち向かうということ自体が異常事態になるわけだけど、今作の主人公は職業兵士のようなのでいわば銃を携帯しその扱いに慣れた殺し屋なわけだから、今までにない過酷な戦いがその前途に待ち受けていると想像するにかたくない。ローランドが目的のために非情な男であることもこの後の変化をほのめかしているようでもある。

長い物語の一番初めなので登場人物と世界の説明に終始し、街を巻き込んだ大虐殺という見せ場は用意されているもののそこまでの盛り上がりはないなというのが正直なところ。これから物語が本格的に動いていくからまた続く二冊目以降をのんびり読んでいくつもり。

言わずと知れたアメリカモダンホラーの帝王キングのライフワークとなる超長編の初めの一冊。どうやらハリウッドで映画されるらしくそれに合わせて新装版が角川から出るというのでとりあえず買ってみた次第。

あとがきによるとキングのすべての作品の土台になっているのがこの「ダークタワー」シリーズだという。そういえば「不眠症」にでてくる男の子がこの物語ですごく重要な役割を果たすのだっけな。長さゆえに躊躇していたけど別に気が向いたときにポツポツ買って読めばいいかという気持ち。(こういう態度だと絶版になったりする。)

ここではないどこか、中間世界(ミッドワールド)では崩壊が進んでいた。砂漠化が進み緑が失われ、同じく減りつつある食料と水は貴重品だ。生き物は突然変異を繰り返し異形になっているばかりか、説明のつかない化け物どもが跋扈する。そればかりか時間の進み方が一定でなくなり、過ぎ去った過去が一様に溶け込んでいる。人心も荒みきったその世界で最後のガンスリンガー、ローランド・デスチェインは故国を滅ぼした仇である”黒衣の男”を孤独に地の果てまで追いかけていた。黒衣の男の先には世界をつなぎとめているタワーがあるという。

前書きでキング自身が述べているが指輪物語に露骨に影響を受けており、それを西部劇にとけこましたというのがこの物語の大雑把な形だろうか。

キングの作品はいくつか読んできたが「IT」なんかでももちろんそうだが基本的に人類含めたすべての生き物に対して悪意を持っている存在の末端(本人と同一であろうが別の姿をとったようなもの)に対して、善なる人間が立ち向かうというもの。この構図はたまに子供っぽいと揶揄されるようだがけど、キングの場合は書き方が巧みだからそのように思ったことは一度もない。読んでみればわかるがこのとき人間の武器になるのは、常に勇気というか、やってやろうという気持ちだった。この前進する気持ちがマイナスの感情を持つ悪に対しての唯一の武器になる。だからキングの主人公達は明確な武器を持たなかった。(そうしてみるとやはり映画化された「ミスト」なんかは結構異色のサバイバル・ホラーと言える。)そういった意味で銃を持った男が主人公のこの「ダークタワー」シリーズというのはちょっと面白そうである。だいたいが一般的な社会人(女性子供老人含めた)が主人公を張ることが多かったキング作品。というのももし銃を手にしてもきちんとその扱い方を心得ていない。だから基本的に悪の存在に立ち向かうということ自体が異常事態になるわけだけど、今作の主人公は職業兵士のようなのでいわば銃を携帯しその扱いに慣れた殺し屋なわけだから、今までにない過酷な戦いがその前途に待ち受けていると想像するにかたくない。ローランドが目的のために非情な男であることもこの後の変化をほのめかしているようでもある。

長い物語の一番初めなので登場人物と世界の説明に終始し、街を巻き込んだ大虐殺という見せ場は用意されているもののそこまでの盛り上がりはないなというのが正直なところ。これから物語が本格的に動いていくからまた続く二冊目以降をのんびり読んでいくつもり。

ラベル:

アメリカ,

スティーヴン・キング,

ファンタジー,

ホラー,

本

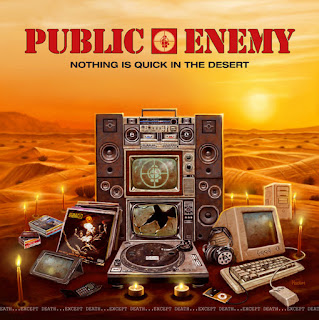

Public Enemy/Nothing is Quick in the Desert

アメリカ合衆国はニューヨーク州ロングアイランドのヒップホップグループの14枚目のアルバム。

2017年に自主リリースされた。

Public Enemyは1982年に結成されたヒップホップグループ。調べてみると「社会的」と捉えられることが多いようだ。メタル的には1991年のスラッシュメタルバンドAnthraxとの共演「Bring the Noise」ということで有名だろうか。(改めて聞いてみたらとてもかっこいい。)私は名前を知っているくらいで全然聴いたことがなかったのだが、最新作が無料DLで!というニュースを聞いてなんとなくDLしてみた。ヒップホップは結構突然、もしくは予定より早めリリースとか、無料DLとかがトレンドなのだろうか。

聞いてみるとさすがに早い段階にメタルとがっぷり四つで組み合ったことも頷けるパワフルかつ、多彩なサウンドに驚く。非常にに明快でシンプルなトラックに色々な音を上物として乗っけている。おそらくサンプリングを使いつつ専用に録音した生音を使っているのではと思う。イントロの役割を持った表題曲「Nothing is Quick in the Desert」が終わると滑らかなサウンドのギターソロが非常に印象的かつキャッチーな「sPEak!」が始まる。30年以上活動し、10枚以上のアルバムを出せば自然と老獪といってもいいほどの円熟味のあるサウンドでは〜と勝手に思ってしまったがとんでもない。非常にラディカルで外へ外へと広がりつつある温度とテンションの高い楽曲が次々と飛び出してくる。

ミクスチャーとまではいかないがギターを大胆にフィーチャーした楽曲など、枠の外にある”異質さ”を積極的に取りに行く。それはやはり明快かつストレートな攻撃性を曲に取り入れるためだろうか。ジャズを元ネタにあくまでもしっとりとした円熟味のあるヒップホップを聞かせたA Tribe Called Questの最新作に比較するとこちらの方がバリエーションに富んでおり、その分俗っぽくもありその成果高みからの神の声というよりは同じ地上に、つまり路上(ストリート)にある詩人の歌という感じがして、好みの問題だろうが、私的にはこちらの方がグッとくるかもしれない。曲名や歌詞にやたらでてくる「Beat」という言葉もそんな攻撃的な音楽を象徴しているようだ。ぶちかましてやれ、という初期衝動をいつまでも失わない。普通は成功と長い活動期間で磨耗して行くそれを、むしろ活動の長さの中で獲得する技術でもって一歩上のクリティティブに昇華させる様は無敵感すら漂う。その一方でラスト「Rest in Beats」では鬼籍に入ったヒップホップのミュージシャン達にリスペクトを捧げていて、ういう曲はさすがに大御所でないと作れないのではと。積み上げた行動、つまり言葉の重みがずっしりくるようで、最後に貫禄を見せる後ろ姿はさすがの渋さ。

かなりロック寄りのトラックもあって私にはとても聞きやすかった。わかりやすい盛り上がりがあるので高揚感が半端ない。

2017年に自主リリースされた。

Public Enemyは1982年に結成されたヒップホップグループ。調べてみると「社会的」と捉えられることが多いようだ。メタル的には1991年のスラッシュメタルバンドAnthraxとの共演「Bring the Noise」ということで有名だろうか。(改めて聞いてみたらとてもかっこいい。)私は名前を知っているくらいで全然聴いたことがなかったのだが、最新作が無料DLで!というニュースを聞いてなんとなくDLしてみた。ヒップホップは結構突然、もしくは予定より早めリリースとか、無料DLとかがトレンドなのだろうか。

聞いてみるとさすがに早い段階にメタルとがっぷり四つで組み合ったことも頷けるパワフルかつ、多彩なサウンドに驚く。非常にに明快でシンプルなトラックに色々な音を上物として乗っけている。おそらくサンプリングを使いつつ専用に録音した生音を使っているのではと思う。イントロの役割を持った表題曲「Nothing is Quick in the Desert」が終わると滑らかなサウンドのギターソロが非常に印象的かつキャッチーな「sPEak!」が始まる。30年以上活動し、10枚以上のアルバムを出せば自然と老獪といってもいいほどの円熟味のあるサウンドでは〜と勝手に思ってしまったがとんでもない。非常にラディカルで外へ外へと広がりつつある温度とテンションの高い楽曲が次々と飛び出してくる。

ミクスチャーとまではいかないがギターを大胆にフィーチャーした楽曲など、枠の外にある”異質さ”を積極的に取りに行く。それはやはり明快かつストレートな攻撃性を曲に取り入れるためだろうか。ジャズを元ネタにあくまでもしっとりとした円熟味のあるヒップホップを聞かせたA Tribe Called Questの最新作に比較するとこちらの方がバリエーションに富んでおり、その分俗っぽくもありその成果高みからの神の声というよりは同じ地上に、つまり路上(ストリート)にある詩人の歌という感じがして、好みの問題だろうが、私的にはこちらの方がグッとくるかもしれない。曲名や歌詞にやたらでてくる「Beat」という言葉もそんな攻撃的な音楽を象徴しているようだ。ぶちかましてやれ、という初期衝動をいつまでも失わない。普通は成功と長い活動期間で磨耗して行くそれを、むしろ活動の長さの中で獲得する技術でもって一歩上のクリティティブに昇華させる様は無敵感すら漂う。その一方でラスト「Rest in Beats」では鬼籍に入ったヒップホップのミュージシャン達にリスペクトを捧げていて、ういう曲はさすがに大御所でないと作れないのではと。積み上げた行動、つまり言葉の重みがずっしりくるようで、最後に貫禄を見せる後ろ姿はさすがの渋さ。

かなりロック寄りのトラックもあって私にはとても聞きやすかった。わかりやすい盛り上がりがあるので高揚感が半端ない。

ラベル:

Public Enemy,

アメリカ,

ヒップホップ,

音楽

2017年7月15日土曜日

Fall Silent/Superstructure

アメリカ合衆国はネバダ州リノのハードコアバンドの2ndアルバム。

1999年にGenet Records(など)からリリースされた。

Fall Silentは1994年に結成され、2003年に一度解散、その後メンバーを一人チェンジして2015年に再結成。2017年には来日ツアーも決まっている。

私が買ったのは2017年に702 Recordsからリリースされた再発盤のLP。来日記念盤としてボーナストラックを追加した日本版のCDも出ている模様。

私は再結成後の7インチ「Cart Return」を初めに買って、それから3rdアルバム「Drunken Violence」を購入しているから、今回の2ndもそうだけどディスコグラフィーを逆から辿っている状況。

「Superstructure」は上部構造という意味らしい。だいぶ抽象的である。3rdがかっこよかったのでこちらも買って見た。3rdを聴いた時はスラッシュメタル!もしくはデスメタル!といってもいいくらいかもしれない位刻みまくるその音楽性にびっくりしたものだ。ボーカルは完全にハードコアだが、演奏はすごいメタリックだ。こうなるとハードコアってのは一体どんな形式の音楽を指すのか?なんて思ったりした。

遡ってこの2ndアルバムを聴いてみると3rdとは結構違う。こちらはどう聴いてもハードコアだ。もちろん刻みまくるギターは健在だが、「Drunken Violence」に比べるとまだ伸びやかだ。拍(フレーズ、リフ)の後ろにミュートを持ってくるとつんのめるようなグルーヴが生まれるのだが、これは非常にハードコア的だ。昨今ではとにかく下品なまでに速度を落とす、ブレイクダウンがハードコアの醍醐味の一つになっているが、それはあくまでもハードコアの一部を極端にしたものだということがわかる。2000年代直前に作られたこのアルバムではその一歩手前の爆発しそうなテンションがきゅうきゅう、本当窮屈といってもいいくらい曲全体に詰め込まれたハードコアを聞くことができる。(デス)メタリックなリフで何をしているかというと暴れまくるハードコアをあえて抑圧しているのである。だから常に二つの力が曲中でぶつかって爆発寸前のエネルギーが帯電した空気のようにビリビリ震えているのである。2曲め「One More Question」を聴いた時「めっちゃブルータル…」と思わず震えが体を走ったのだった。後半のモッシュパートは延々リピートできる。

音楽的にはニュースクール・ハードコアに属するようだ。私的にはニュースクールというとShai HuludやPoison the Wellなどいわゆる”叙情的”という要素をメタリックな音質と共に曲に持ち込んだバンドが頭に思い浮かぶのだが、このFall Silentは感情的であるものの叙情的というには強靭過ぎて、カオスすぎる。むしろ攻撃性に前述のような新しい”型”を与えてやり、そいつをバンドアンサンブルの中でひたすら暴れさているように感じる。

Journeyの「Anyway You Want It」のカバーを入れてきて今回もまた独特のユーモアが炸裂している感じ。

個人的には3rdよりこちらの方が好きかも。非常にかっこいい。豊かな表現力を全て攻撃性に打ち込んでいるところがかっこいい。とにかくエネルギーに満ちている。非常にオススメ。

1999年にGenet Records(など)からリリースされた。

Fall Silentは1994年に結成され、2003年に一度解散、その後メンバーを一人チェンジして2015年に再結成。2017年には来日ツアーも決まっている。

私が買ったのは2017年に702 Recordsからリリースされた再発盤のLP。来日記念盤としてボーナストラックを追加した日本版のCDも出ている模様。

私は再結成後の7インチ「Cart Return」を初めに買って、それから3rdアルバム「Drunken Violence」を購入しているから、今回の2ndもそうだけどディスコグラフィーを逆から辿っている状況。

「Superstructure」は上部構造という意味らしい。だいぶ抽象的である。3rdがかっこよかったのでこちらも買って見た。3rdを聴いた時はスラッシュメタル!もしくはデスメタル!といってもいいくらいかもしれない位刻みまくるその音楽性にびっくりしたものだ。ボーカルは完全にハードコアだが、演奏はすごいメタリックだ。こうなるとハードコアってのは一体どんな形式の音楽を指すのか?なんて思ったりした。

遡ってこの2ndアルバムを聴いてみると3rdとは結構違う。こちらはどう聴いてもハードコアだ。もちろん刻みまくるギターは健在だが、「Drunken Violence」に比べるとまだ伸びやかだ。拍(フレーズ、リフ)の後ろにミュートを持ってくるとつんのめるようなグルーヴが生まれるのだが、これは非常にハードコア的だ。昨今ではとにかく下品なまでに速度を落とす、ブレイクダウンがハードコアの醍醐味の一つになっているが、それはあくまでもハードコアの一部を極端にしたものだということがわかる。2000年代直前に作られたこのアルバムではその一歩手前の爆発しそうなテンションがきゅうきゅう、本当窮屈といってもいいくらい曲全体に詰め込まれたハードコアを聞くことができる。(デス)メタリックなリフで何をしているかというと暴れまくるハードコアをあえて抑圧しているのである。だから常に二つの力が曲中でぶつかって爆発寸前のエネルギーが帯電した空気のようにビリビリ震えているのである。2曲め「One More Question」を聴いた時「めっちゃブルータル…」と思わず震えが体を走ったのだった。後半のモッシュパートは延々リピートできる。

音楽的にはニュースクール・ハードコアに属するようだ。私的にはニュースクールというとShai HuludやPoison the Wellなどいわゆる”叙情的”という要素をメタリックな音質と共に曲に持ち込んだバンドが頭に思い浮かぶのだが、このFall Silentは感情的であるものの叙情的というには強靭過ぎて、カオスすぎる。むしろ攻撃性に前述のような新しい”型”を与えてやり、そいつをバンドアンサンブルの中でひたすら暴れさているように感じる。

Journeyの「Anyway You Want It」のカバーを入れてきて今回もまた独特のユーモアが炸裂している感じ。

個人的には3rdよりこちらの方が好きかも。非常にかっこいい。豊かな表現力を全て攻撃性に打ち込んでいるところがかっこいい。とにかくエネルギーに満ちている。非常にオススメ。

ラベル:

Fall Silent,

アメリカ,

ハードコア,

音楽

2017年7月9日日曜日

イアン・バンクス/蜂工場

イギリスの作家による小説。

もともとBen Frostがこの小説にインスパイアされて作った音源「The Wasp Factory」がノイズを超越したできでかっこよく、元ネタが気になって読むはずが、先に弐瓶勉さんの「BLAME!」の元ネタの一つ「フィアサム・エンジン」を読んでしまったので、改めてこちらの「蜂工場」よようやっと購入。

その後色々なジャンルで活躍する作者だが、デビュー作はこの「蜂工場」。1984年のことで、あとがきによると若者たちの熱狂的な支持を受けたのだとか。

スコットランドの離れ小島に住んでいるフランシス・コールダムには戸籍がない。父親が届け出なかったからだ。彼は16歳になるが学校に入ったことがない。日がな一日島を歩き回り、小動物を殺してその死骸を”柱”に打ちつけたり、ダムを作っては自作のパイプ爆弾で吹き飛ばしたりしている。彼には独自のルールがあり自宅の屋根裏には巨大な蜂工場を作っている。複雑な迷路に蜂をはなし、その死に様で運命を占うのだ。フランシスは変わり者の父親と暮らしている。彼は今までに3人の人間を誰にも知られず殺したことがある。彼の兄はとある出来事により精神を病み、近所の犬という犬に片っ端から火をつけて殺し、今では病院に収容されている。フランシスには小人の友達しかいない。フランシスは幼い頃犬に噛まれて去勢されている。ある日電話を受けると兄のエリックで病院を脱走した彼は家に帰るという。

フランクはサイコパスなのか?どうもそんな気がする。彼は根っからの悪人ではない。人をだまし傷つけることに快感を覚えたりしない。彼は自分のルールがあり、それが絶対であり、ルールのために人を殺すことを躊躇しないだけだ。そのルールが他の人には絶対理解できないだけだ。それ以外は気のいい奴のようだ。なるほど学校に行かず、ほぼ一人で生きているから同年代の子供からしたら大人びて世界を斜に見ているかもしれないが。知識もあれば度胸もあるので、ためらいなく爆薬を手にそれを遊びに使う。小動物を殺して儀式めいたことにその死体を用いる。半ば崩壊している家庭で育っている。サイコパス(で大量殺人者)には崩壊した家庭で育ったとか、脳に損傷があったとか、原因めいたことが後から提示されることが多いのだが、フランクもこういう条件が揃っていることが示唆されている。もう一つ要素があってフランクは去勢されているから男として不十分であるという思いが非常に強く、それゆえ男らしい行動を取ることにこだわりがある。こうなると彼の残虐行為も違った方向で見えてくるから不思議である。つまり男らしさを取り戻すための代償行為でその必死さは、ちょっとサイコパスの世間とズレた感じと一致しない。(ただ確かアンドレイ・チカチーロとかは不能が彼を殺人に走らせたファクターでもあるからここら辺はなんとも言えない。私のここでいうサイコパスというのはフィクションでのそれのような感じがする。)島という環境でいわば独自の生活圏で育ったアウトサイダーたるフランクの、普通でなさを描こうとしているのかもしれない。つまり文明の反対に位置する野生としてのフランクである。逆説的に文明の力と、文明が恣意的なルールであることと、世界の混沌とを表現し、虚無的な思春期という文明の産物に、運命と戦うというフランクの濃くて暑く混沌としている青春をぶつけてきたような感もある。腹立ち紛れに自作の火炎放射器で罪のない野ウサギを焼き尽くし、逃げたうさぎが川辺で力つき、ガソリンと肉の焼けた匂いに包まれて死にかけている、躍動する生命というにはあまりに間違った、そんな青春であるが。

主人公の残酷さに目を奪われるが、形式としては正しい青春小説なのかもしれない。あとがきでも述べられている通り、凄惨な描写は抑えめでどちらかというと黒いおとぎ話めいた浮遊感がある。ねっとりとした熱情の欠如は若さゆえだろうか。気になった人は是非どうぞ。

もともとBen Frostがこの小説にインスパイアされて作った音源「The Wasp Factory」がノイズを超越したできでかっこよく、元ネタが気になって読むはずが、先に弐瓶勉さんの「BLAME!」の元ネタの一つ「フィアサム・エンジン」を読んでしまったので、改めてこちらの「蜂工場」よようやっと購入。

その後色々なジャンルで活躍する作者だが、デビュー作はこの「蜂工場」。1984年のことで、あとがきによると若者たちの熱狂的な支持を受けたのだとか。

スコットランドの離れ小島に住んでいるフランシス・コールダムには戸籍がない。父親が届け出なかったからだ。彼は16歳になるが学校に入ったことがない。日がな一日島を歩き回り、小動物を殺してその死骸を”柱”に打ちつけたり、ダムを作っては自作のパイプ爆弾で吹き飛ばしたりしている。彼には独自のルールがあり自宅の屋根裏には巨大な蜂工場を作っている。複雑な迷路に蜂をはなし、その死に様で運命を占うのだ。フランシスは変わり者の父親と暮らしている。彼は今までに3人の人間を誰にも知られず殺したことがある。彼の兄はとある出来事により精神を病み、近所の犬という犬に片っ端から火をつけて殺し、今では病院に収容されている。フランシスには小人の友達しかいない。フランシスは幼い頃犬に噛まれて去勢されている。ある日電話を受けると兄のエリックで病院を脱走した彼は家に帰るという。

フランクはサイコパスなのか?どうもそんな気がする。彼は根っからの悪人ではない。人をだまし傷つけることに快感を覚えたりしない。彼は自分のルールがあり、それが絶対であり、ルールのために人を殺すことを躊躇しないだけだ。そのルールが他の人には絶対理解できないだけだ。それ以外は気のいい奴のようだ。なるほど学校に行かず、ほぼ一人で生きているから同年代の子供からしたら大人びて世界を斜に見ているかもしれないが。知識もあれば度胸もあるので、ためらいなく爆薬を手にそれを遊びに使う。小動物を殺して儀式めいたことにその死体を用いる。半ば崩壊している家庭で育っている。サイコパス(で大量殺人者)には崩壊した家庭で育ったとか、脳に損傷があったとか、原因めいたことが後から提示されることが多いのだが、フランクもこういう条件が揃っていることが示唆されている。もう一つ要素があってフランクは去勢されているから男として不十分であるという思いが非常に強く、それゆえ男らしい行動を取ることにこだわりがある。こうなると彼の残虐行為も違った方向で見えてくるから不思議である。つまり男らしさを取り戻すための代償行為でその必死さは、ちょっとサイコパスの世間とズレた感じと一致しない。(ただ確かアンドレイ・チカチーロとかは不能が彼を殺人に走らせたファクターでもあるからここら辺はなんとも言えない。私のここでいうサイコパスというのはフィクションでのそれのような感じがする。)島という環境でいわば独自の生活圏で育ったアウトサイダーたるフランクの、普通でなさを描こうとしているのかもしれない。つまり文明の反対に位置する野生としてのフランクである。逆説的に文明の力と、文明が恣意的なルールであることと、世界の混沌とを表現し、虚無的な思春期という文明の産物に、運命と戦うというフランクの濃くて暑く混沌としている青春をぶつけてきたような感もある。腹立ち紛れに自作の火炎放射器で罪のない野ウサギを焼き尽くし、逃げたうさぎが川辺で力つき、ガソリンと肉の焼けた匂いに包まれて死にかけている、躍動する生命というにはあまりに間違った、そんな青春であるが。

主人公の残酷さに目を奪われるが、形式としては正しい青春小説なのかもしれない。あとがきでも述べられている通り、凄惨な描写は抑えめでどちらかというと黒いおとぎ話めいた浮遊感がある。ねっとりとした熱情の欠如は若さゆえだろうか。気になった人は是非どうぞ。

エレファントノイズカシマシ V.S. KLONNS@新宿Hill Valley Studio

日本のノイズバンド、エレファントノイズカシマシと東京のブラッケンドハードコアバンドのKlonnsがライブをやるらしいということで行ってきた。実は両方のバンドとも名前は知っているけど聞いたことがない。そもそも何回か名前を見て覚えているなら気になっているということに違いないので、良い機会だと思って行って見た。スタジオライブというのも初めてで面白そうだったので。場所は新宿にあるHill Valley Studio同じ通りにある老舗のライブハウスAntiknockが経営しているらしい。入ってみると白い内装がとても綺麗なスタジオだった。本当にスタジオ。そのスタジオの結構広い一室を使ってライブがされる。結構広いと行ってもスタジオはスタジオなので非常に近い距離でバンドとその演奏を見ることになる。とても楽しそうだ。

エレファントノイズカシマシ

一番手はエレファントノイズカシマシ。そもそもエレファントカシマシだって聞いたことない、ノイズならなおさらである。トイレ工事とコラボしたりしている変わったバンドらしい。

この日メンバーは5人で、ギターとベースはいる、バンドなので。ドラムのところにいる人は結局ドラムを叩かなかった。代わりに金属でできたデジリドゥ?みたいなのを吹いてた?手の動きが怪しかったのでテルミンかもしれない。あと金属を叩く人でこの人は螺旋状になった細い金属をやはり叩いたりしていた。(どれも自作の楽器だろう。)それから配線でごちゃごちゃになった卓をいじる人で、その卓の上にはエフェクターだけでなくおもちゃみたいな鍵盤やバット状の何かに配線とライトを取り付けたものなど、色々とよくわからないものが乗っている。

ノイズというとともすると高尚になってくるがこのバンドは結構くだけた雰囲気でホッとする。まずは小さめのノイズが少しずつ音の数を増やしつつうねっていく。まるで予兆のような出だしである。普通のバンドだと予兆と本編はだいたい区別されていることが多いのだが、ノイズだと予兆が連続して本編に移行していく(つまり区別がない)ところが面白い。次第にテンションとそして音圧を上げていく。ハイ・ボルテージという言葉がぴったりくる。気がつくと様々なノイズがビュンビュン飛び回り、ギターの人のフレーズは溶解して変な音(まさにノイズ)になっている。ベースの人はなぜか缶コーヒーのようなものでベースを引き出し、言葉にできない感情をマイクに叫んでいる。螺旋状の金属は金属の棒で叩かれていて、これが仮のビートを生み出しているが、すでにノイズは成長しているのでビートで制御するのは難しい状態。野放図に出しているかと思いきや、きちんとフロントマンの男性(卓の前にいる方)が手振りでアンサンブルをコントロールしている。指の数と動きでバンドを制御する様はさながら(実際)指揮者のようであり、落とすところではきっちり抑制されている。見た目と編成、それからバンド名で受けを狙ったバンド(ただユーモアという意識がとても大きいバンドだと思うが)かと思いきや新しいノイズを生み出すという気概に満ちた迫力に満ちた音楽。最終的には耳が痛くなるほどの大音量でノイズを浴びせかける。見た目にも、特に光に気を使っており、卓上ライト(勉強机についているような)や小さく鋭い光を放つライト、きわめつけはメンバーの前に据えられた小さいミラーボールのようなものを曲のクライマックスで一斉に点灯。毒々しい光は結構チープなのだが、シニカルなユーモアがある殺伐としたノイズに不思議と調和して非常に格好良かった。

KLONNS

続いては東京のKLONNS。何度か耳にするバンドでいよいよ聞けるなという気持ち。こちらは4人組の、ボーカル、ギター、ベース、ドラムの完全なバンド形式。

おしゃれなBandcampのイメージから勝手にモダンなブラッケンドかな…と思っていたのだが、どう聞いてもこれハードコアじゃないかなと。それもかなりハードなハードコアだ。攻撃力というかアグレッションがすごい。というのもほぼボーカルの人の迫力に当てられてしまった感がある。(のできちんと曲を聴いてみようと思っている。)MerzbowのT-シャツに黒い手袋、短パンを履き、腰の後ろに手を置くスタイルで狭いスタジオの中を動き回る。客にぶつかる、むしろぶつかりにいく。吐き捨て型のボーカルは(若干イーヴィル感もあるけど)昨今のブラッケンドにありがちなおしゃれ感がゼロ。非常に粗暴な立ち居振る舞いはまさにハードコア。

こうなると演奏が気になってくるわけなのだけど、まずギターでこれはなるほど結構トレモロを使っている。不穏な高音フレーズ、短めのソロなどはブラックメタル的だった。ただ美麗なトレモロやなきのフレーズという感じはゼロ。展開は結構曲中であるようだが、一つ一つの単位で見ると結構ハードコアっぽいシンプルなコード進行が目立ったように思う。ドラムとベースはかなりハードコアでこれも弾き方が結構バリエーションがある(そういった意味ではハードコアとブラックメタルの要素から良いところを引っ張ってこようという意識はあるのかもしれない)が基本的にはDビートだったり硬質でアタック感の強いベースの弾き方はハードコア要素が強いと思った。ハードコアといってもモダンなそれではなく結構オールドスクール感があり、最終的な音の感じは違うのだが、なんとなくリバイバルのハードコアをやっているProtesterなんかに似ているんじゃないかな?と思った。全然知らないでいったら良い驚きだった。ブラッケンドというとモダンなイメージがあるけど、むしろオールドスクール感があってすごくかっこよかった。

結構異質な組み合わせの2バンドだったけど、既定路線から外れて独自の路線を追求する(アヴァンギャルドなのかも)という点では共通していると思った。スタジオライブゆえの近さもよかった。エフェファントノイズカシマシの音源を買って帰った。

2017年7月8日土曜日

FRIENDSHIP/Hatred

日本は千葉のハードコア/パワーバイオレンスバンドの1stアルバム。

2017年にDaymare Recordingsからリリースされた。

「友情」という名のバンドだが、びっしりと刺青の入ったメンバー(おそらくまだとても若い)がタワーのように積み上げたオレンジのアンプから大音量で凶悪なハードコアを鳴らす。活動開始がいつなのかはわからないが、その音の凶悪さはかなり早い段階からSNSなどで話題になり、いくつかの音源も世界のいろんなレーベルからいろんな形でリリースされている。そんなバンドの今回満を辞しての1st。

真っ黒いハードコア。漆黒とは音の凶悪さ、重さ、デカさなどが挙げられるが実はハードコアで漆黒を演出するのは難しいのではと思う。激しい音楽だとなぜだか知らないが大抵暗くなるので、この手の界隈ハードコアだろうがメタルだろうが黒いバンドばかり。しかしハードコアで黒くなろうとすると余計な要素を増やしてしまうので、ピュアなハードコアからは遠くなってしまう。メタルならそれでも良いだろうが、なるべく飾らないことという一つの信条(誇り、ルール、美学、強制されていない分かっこよく説得力がある)があるハードコアでその精神を保ちつつ”黒く”なるということは難しいのではと思うわけだ。(この問題への一つの解決策としてノイズの要素を足すバンドが昨今一つの潮流になっている。)ところがこのバンドはどう聞いてもハードコアなのに確かに真っ黒である。

積み上げられたアンプの異様さに目を奪われるし、出している音は徹底的に低く、そして音量が大きい。しかしやっている曲は徹底的にぶっきらぼうでシンプル。シンガロングやメロディアスさは皆無。かと言ってわかりやすいストップ&ゴーがあるわけでもないし、踊れるモッシュパートが提示されているわけでもない。フィードバックノイズが強調されたハードコアはとにかく無愛想。非人間的と言っても良い。わかりやすい感情、共感が一切排除されている。攻撃力に全振りしたステータスはしかしピュアなハードコアでその魅力を遺憾無く発揮している。疾走するパートの突き抜けるような爽快感、それをミュートで強制的に停止させて、這い回るような低速パートに突入するカタルシス。ツボをきちんと押さえつつ、有り余る膂力(つまり音のデカさ)でハードコアの魅力は倍増している。

精力的にライブ活動を行い色々なイベントにその名を連ねている。私も何回か見たことがあるが、このバンドはドラムがすごい。シンプルなセットだがどのパーツも非常にでかい。これをでかい音で正確に叩く。色々なドラマーがあり、色々なプレイスタイルがあると思うし、すげーと思ったことは数多くある。FRIENDSHIPのドラムは派手に様々なフレーズを叩くわけではないし、むしろシンプルだがそれが異常に正確に続いていく。考えて見てほしいがもし絵を描くなら真円を描くのはすごい難しい。同様にドラムでは同じリズムで正確に叩き続けるのが一番難しいのでは(私はドラム叩けないから違うかもだけど…。)。それをでかい音で軽機関銃の掃射のように続けていくドラミングは本当かっこいい。この音源でもそんなドラムはきっちりその魅力を発揮しているので嬉しい。

思うにこのバンドのかっこよさの一つは寡黙さだ。饒舌な音楽をやっているがその凶悪な曲の中をのぞいてみると厳格にハードコアだ。余計なことは喋らない。MC一切しないし、SNSを見てもフレンドリーさはない。ただブランディングにもこだわりがあり、美学が遺憾なく発揮されたマーチャンダイズ(私もいくつか買っている。)一つとって見ても、結構きちんと考えてセルフプロデュースをしていると思う。結構したたかであると思う。もちろん中身が伴わないとハッタリになってしまうので、それを含めて高い注目度にバシッと叩きつけるのがこのアルバム。素晴らしい出来。激しい音が聞きたい人は是非どうぞ。おすすめ。

2017年にDaymare Recordingsからリリースされた。

「友情」という名のバンドだが、びっしりと刺青の入ったメンバー(おそらくまだとても若い)がタワーのように積み上げたオレンジのアンプから大音量で凶悪なハードコアを鳴らす。活動開始がいつなのかはわからないが、その音の凶悪さはかなり早い段階からSNSなどで話題になり、いくつかの音源も世界のいろんなレーベルからいろんな形でリリースされている。そんなバンドの今回満を辞しての1st。

真っ黒いハードコア。漆黒とは音の凶悪さ、重さ、デカさなどが挙げられるが実はハードコアで漆黒を演出するのは難しいのではと思う。激しい音楽だとなぜだか知らないが大抵暗くなるので、この手の界隈ハードコアだろうがメタルだろうが黒いバンドばかり。しかしハードコアで黒くなろうとすると余計な要素を増やしてしまうので、ピュアなハードコアからは遠くなってしまう。メタルならそれでも良いだろうが、なるべく飾らないことという一つの信条(誇り、ルール、美学、強制されていない分かっこよく説得力がある)があるハードコアでその精神を保ちつつ”黒く”なるということは難しいのではと思うわけだ。(この問題への一つの解決策としてノイズの要素を足すバンドが昨今一つの潮流になっている。)ところがこのバンドはどう聞いてもハードコアなのに確かに真っ黒である。

積み上げられたアンプの異様さに目を奪われるし、出している音は徹底的に低く、そして音量が大きい。しかしやっている曲は徹底的にぶっきらぼうでシンプル。シンガロングやメロディアスさは皆無。かと言ってわかりやすいストップ&ゴーがあるわけでもないし、踊れるモッシュパートが提示されているわけでもない。フィードバックノイズが強調されたハードコアはとにかく無愛想。非人間的と言っても良い。わかりやすい感情、共感が一切排除されている。攻撃力に全振りしたステータスはしかしピュアなハードコアでその魅力を遺憾無く発揮している。疾走するパートの突き抜けるような爽快感、それをミュートで強制的に停止させて、這い回るような低速パートに突入するカタルシス。ツボをきちんと押さえつつ、有り余る膂力(つまり音のデカさ)でハードコアの魅力は倍増している。

精力的にライブ活動を行い色々なイベントにその名を連ねている。私も何回か見たことがあるが、このバンドはドラムがすごい。シンプルなセットだがどのパーツも非常にでかい。これをでかい音で正確に叩く。色々なドラマーがあり、色々なプレイスタイルがあると思うし、すげーと思ったことは数多くある。FRIENDSHIPのドラムは派手に様々なフレーズを叩くわけではないし、むしろシンプルだがそれが異常に正確に続いていく。考えて見てほしいがもし絵を描くなら真円を描くのはすごい難しい。同様にドラムでは同じリズムで正確に叩き続けるのが一番難しいのでは(私はドラム叩けないから違うかもだけど…。)。それをでかい音で軽機関銃の掃射のように続けていくドラミングは本当かっこいい。この音源でもそんなドラムはきっちりその魅力を発揮しているので嬉しい。

思うにこのバンドのかっこよさの一つは寡黙さだ。饒舌な音楽をやっているがその凶悪な曲の中をのぞいてみると厳格にハードコアだ。余計なことは喋らない。MC一切しないし、SNSを見てもフレンドリーさはない。ただブランディングにもこだわりがあり、美学が遺憾なく発揮されたマーチャンダイズ(私もいくつか買っている。)一つとって見ても、結構きちんと考えてセルフプロデュースをしていると思う。結構したたかであると思う。もちろん中身が伴わないとハッタリになってしまうので、それを含めて高い注目度にバシッと叩きつけるのがこのアルバム。素晴らしい出来。激しい音が聞きたい人は是非どうぞ。おすすめ。

ラベル:

Friendship,

ハードコア,

パワーバイオレンス,

音楽,

日本

heaven in her arms/白暈

日本は東京のポストロック/ハードコアバンドの3rdアルバム。

2017年にDaymare Recordingsからリリースされた。

コンスタントに活動しているような気がすぐがそれでも同じく日本のブラックメタルバンドCoholとのスプリット「刻光」が2013年なので4年ぶりくらいの音源になる。

Convergeの曲から名前をとった5人組のバンドでボーカルがギタリストも兼任、合計3本からなる重厚かつ繊細なアンサンブルが特徴のバンド。難しい漢字を使いつつもも内省的で自己と他者、自己と世界的な世界観をポストロック的な静と動を行き来する(比較的)長めの尺の曲で表現する手法は、正しくenvyに端を発する日本の激情型ハードコア(スクリーモ、エモバイオレンスとは美的感覚という点でやはりちょっと違うジャンルだと思う)に属するバンドだと思うが、その中でもセンチメンタルさを疾走するトレモロリフというブラックメタルからの要素を大胆かつ器用に取り込んだバンドではなかろうか。とってつけたような必殺トレモロというよりは、トレモロを使って表現するポストハードコアという感じで完全に独自の手法を確立させようという意識で持って曲を作り、またライブではとてもかっちりした演奏をしているのが印象的だった。

「白暈」とは「ハクウン」と読む(ハクマイではない)。白い眩暈のことかと思ったら暈とは”太陽または月のまわりに見える輪のような光。”のことらしい。確かに英語の題名は「white halo」だ。今までは黒を基調としたアートワークが基本だったと思うが、心機一転新作では白を基調とした美しいものになっている。

2017年にDaymare Recordingsからリリースされた。

コンスタントに活動しているような気がすぐがそれでも同じく日本のブラックメタルバンドCoholとのスプリット「刻光」が2013年なので4年ぶりくらいの音源になる。

Convergeの曲から名前をとった5人組のバンドでボーカルがギタリストも兼任、合計3本からなる重厚かつ繊細なアンサンブルが特徴のバンド。難しい漢字を使いつつもも内省的で自己と他者、自己と世界的な世界観をポストロック的な静と動を行き来する(比較的)長めの尺の曲で表現する手法は、正しくenvyに端を発する日本の激情型ハードコア(スクリーモ、エモバイオレンスとは美的感覚という点でやはりちょっと違うジャンルだと思う)に属するバンドだと思うが、その中でもセンチメンタルさを疾走するトレモロリフというブラックメタルからの要素を大胆かつ器用に取り込んだバンドではなかろうか。とってつけたような必殺トレモロというよりは、トレモロを使って表現するポストハードコアという感じで完全に独自の手法を確立させようという意識で持って曲を作り、またライブではとてもかっちりした演奏をしているのが印象的だった。

「白暈」とは「ハクウン」と読む(ハクマイではない)。白い眩暈のことかと思ったら暈とは”太陽または月のまわりに見える輪のような光。”のことらしい。確かに英語の題名は「white halo」だ。今までは黒を基調としたアートワークが基本だったと思うが、心機一転新作では白を基調とした美しいものになっている。

全7曲で前述のスプリット「刻光」収録の「終焉の眩しさ」を中心に据えていることもあり、基本的には前作からの延長線上にある音。改めて1st「黒斑の侵食」を聞いてみると使っている音の類やコンセプトは同じでも結構印象が違う。今の方がずっと滑らかでスムーズな印象。ガツっとしたハードコア感は減退したが、模索の末に独自の世界観を手に入れたのだろうと思う。トレモロと言ってもプリミティブなブラックメタルからそのまま拝借してきたらガリガリした非常に攻撃的なものだろうが、それを音をクリアにし、音の輪郭を整えて角を取った非常に温かみと美しさのあるものに作り変え、初期ではカオティックという表現もしっくりくる性急に展開する曲を醍醐味をそのままに油を丹念に刺したかのように滑らかなものにした。それは音の作り方とさらに曲の作り方も影響しているのだろうと思う。それがコード進行なのかよく練られた展開なのかはわからないが、閉鎖的で厭世的で個人的な曲というよりは、外に外に開けていく(ここら辺は空間的というポストロックの要素が浮遊感とは別の視点で意識されているのではと思う)壮大な曲に変遷しつつあるように思う。別に明るくなっているわけではないし、どちらかというと悩みが感じられるくらい曲ではなるのだが。弱って死にそうに丸まるのではなく、嫌味なくさらけ出していくようなイメージ。そう言った意味では白地に荒々しい青というのは曇天とその切れ間に覗く晴天のようなアートワークは非常にあっていてカッコ良い。

喉を枯らしてのスクリームとボソボソしたポエトリーリーディング、独自の世界観を持った歌詞とテーマ、アルペジオの静かさトレモロの激しさが同居した曲などきっちり激情のツボを抑えているところも好きな人にはたまらないのでは。個人的には何か非常に真面目なバンドというイメージが勝手にあって、今作を聞いてもやはりそうだなと思ってしまった。ブラッケンドで真面目というと同じく日本のisolateを彷彿とさせるのだが、あちらは半分狂気なのだがこちらはあくまでも真面目でアーティスティック、美麗という言葉すら似合うハードコア。

2017年7月5日水曜日

Mutoid Man/War Moans

アメリカはニューヨーク州ニューヨークのロックバンドの2ndアルバム。

2017年にSargent House Recordsからリリースされた。Sargent Houseは最近The Bodyなんかの音源もリリースしている。

Mutoid Manは2012年にCave InのSteve BrodskyとConvergeのBen Kollerにより結成されたバンド。翌年にSaint Vitus Bar(海外の気になったバンドをyoutubeで検索するとよくこのバーでのライブ映像が引っ掛かるあるある)の店員Nick Cageaoが加入。現在はスリーピースで活動中。言わずもがなのConverge、それからCave Inはキャリアの中で音楽性を変遷させていったが、当初はいわゆるカオティック・ハードコア(向こうで言うところのマスコアでしょうか)の文脈で語られる音楽をやっていた。私も2chのカオティックスレッドで基本と紹介されていた「Until Your Heart Stops」

(あとはBotchのとかも)を購入した思い出。

そんなカオティックなハードコアに関係するメンバーが在籍するこのバンドなのでどんな音を出すのか非常にきになるところ。ところが1stが出た際には私視聴してスルーしてしまった。今作もふーんと言う気持ちで視聴したところあれれ?となって購入した。結果非常に格好良くなぜ1stの時にこのバンドの魅力に気がつかなかったんだろうと後悔している。

今作にはレーベルメイトでもあるChelsea WolfeやCave Inのメンバー、それから元Megadethのマーティ・フリードマンも参加しているとのこと。

鳴らしている音はハードコアの要素を感じさせつつもCave InともConvergeの音楽とも異なるもの。あえて言うならストーナー・ロック(メタル)だろうか。ただ気だるさやサイケデリックさはそこまででもなくもっと直感的に楽しいロックに聞こえる。一打一打が明確で乾いた音がバネのように跳ね返ってくるBenのドラムは相変わらずリズミカルでかっこいい。この人のドラムは特別うるさいと言うわけではないけどバネが仕込まれているようなしなやかさがあるような気がする。ソリッドな音に仕上げたうねりとコシのあるベースは中速以下の曲でよく映えている。そこにギターが乗るんだけどこのギター、ストーナーというにはもうちょっと湿っている。埃っぽくも結構ぶっとい感じで艶っぽい音がぎゅっと詰まっている。ボーカルも兼任するのだがかなり動きが激しく激しく刻んでくる、フリーキーナソロを弾くと縦横無尽。常にせわしなく動き回っている。ボーカルは基本的にはクリーンできちんとメロディのついた歌を歌う。Steveの声は非常に魅力的で子供っぽすら感じさせるハリとツヤのある甘く伸びやかな声を中心に、ハイトーンに叫んだりと技を見せていく。ストーナーでくくるには結構テクニカルでグルーヴィな演奏に節のある歌が乗るわけでかなり盛りだくさんなのだが、そのぶん曲から無駄な部分、冗長な部分を全て省いてコンパクトにまとめている(だいたい3分くらい)ため、程よくあっという間に終わってしまう。ミニマルの要素は少なめで展開がコロコロ変わっていって面白い。どれもMutoid Manらしさがあるのに表情豊かに曲単位で個性が出ていて面白い。これはハードコアの範疇をあえて外していて、型にはまらない自由さをロックのフォーマットで獲得しようとしている(そしてその試みは間違いなく成功している)ように思える。「Irons on Fire」のイントロ、「Open Flame」のアウトロなどとにかくギターのフレーズ、リフがかっこよい。ロックに浮かされたメロディアスさがとにかく楽しい。自身の出自であるハードコアの残り香というかタフさが背骨のように楽曲を貫いているので楽しくも全く軽薄でないタフな音楽になっているのが良い。

こりゃ非常にかっこいい。ConvergeやCave Inが好きは人は音楽性が違ってもハマるだろうし、メロディの要素が色濃いので単にかっこいい音楽を探している人なら是非。非常にオススメ。

2017年にSargent House Recordsからリリースされた。Sargent Houseは最近The Bodyなんかの音源もリリースしている。

Mutoid Manは2012年にCave InのSteve BrodskyとConvergeのBen Kollerにより結成されたバンド。翌年にSaint Vitus Bar(海外の気になったバンドをyoutubeで検索するとよくこのバーでのライブ映像が引っ掛かるあるある)の店員Nick Cageaoが加入。現在はスリーピースで活動中。言わずもがなのConverge、それからCave Inはキャリアの中で音楽性を変遷させていったが、当初はいわゆるカオティック・ハードコア(向こうで言うところのマスコアでしょうか)の文脈で語られる音楽をやっていた。私も2chのカオティックスレッドで基本と紹介されていた「Until Your Heart Stops」

(あとはBotchのとかも)を購入した思い出。

そんなカオティックなハードコアに関係するメンバーが在籍するこのバンドなのでどんな音を出すのか非常にきになるところ。ところが1stが出た際には私視聴してスルーしてしまった。今作もふーんと言う気持ちで視聴したところあれれ?となって購入した。結果非常に格好良くなぜ1stの時にこのバンドの魅力に気がつかなかったんだろうと後悔している。

今作にはレーベルメイトでもあるChelsea WolfeやCave Inのメンバー、それから元Megadethのマーティ・フリードマンも参加しているとのこと。

鳴らしている音はハードコアの要素を感じさせつつもCave InともConvergeの音楽とも異なるもの。あえて言うならストーナー・ロック(メタル)だろうか。ただ気だるさやサイケデリックさはそこまででもなくもっと直感的に楽しいロックに聞こえる。一打一打が明確で乾いた音がバネのように跳ね返ってくるBenのドラムは相変わらずリズミカルでかっこいい。この人のドラムは特別うるさいと言うわけではないけどバネが仕込まれているようなしなやかさがあるような気がする。ソリッドな音に仕上げたうねりとコシのあるベースは中速以下の曲でよく映えている。そこにギターが乗るんだけどこのギター、ストーナーというにはもうちょっと湿っている。埃っぽくも結構ぶっとい感じで艶っぽい音がぎゅっと詰まっている。ボーカルも兼任するのだがかなり動きが激しく激しく刻んでくる、フリーキーナソロを弾くと縦横無尽。常にせわしなく動き回っている。ボーカルは基本的にはクリーンできちんとメロディのついた歌を歌う。Steveの声は非常に魅力的で子供っぽすら感じさせるハリとツヤのある甘く伸びやかな声を中心に、ハイトーンに叫んだりと技を見せていく。ストーナーでくくるには結構テクニカルでグルーヴィな演奏に節のある歌が乗るわけでかなり盛りだくさんなのだが、そのぶん曲から無駄な部分、冗長な部分を全て省いてコンパクトにまとめている(だいたい3分くらい)ため、程よくあっという間に終わってしまう。ミニマルの要素は少なめで展開がコロコロ変わっていって面白い。どれもMutoid Manらしさがあるのに表情豊かに曲単位で個性が出ていて面白い。これはハードコアの範疇をあえて外していて、型にはまらない自由さをロックのフォーマットで獲得しようとしている(そしてその試みは間違いなく成功している)ように思える。「Irons on Fire」のイントロ、「Open Flame」のアウトロなどとにかくギターのフレーズ、リフがかっこよい。ロックに浮かされたメロディアスさがとにかく楽しい。自身の出自であるハードコアの残り香というかタフさが背骨のように楽曲を貫いているので楽しくも全く軽薄でないタフな音楽になっているのが良い。

こりゃ非常にかっこいい。ConvergeやCave Inが好きは人は音楽性が違ってもハマるだろうし、メロディの要素が色濃いので単にかっこいい音楽を探している人なら是非。非常にオススメ。

2017年7月2日日曜日

イタロ・カルヴィーノ/見えない都市

イタリアの作家の長編小説。

あらすじに惹かれて購入。

1271年から1275年の間(作中では明示されていないので間違っているかもです。)、モンゴル帝国の第5代皇帝フビライ・汗(カン、あるいはハン)の権威はあまねく大陸に広がり、その尖兵たちは周囲の国々を次々に併呑して行った。偉大な汗はヴェネツィア共和国からやってきた冒険者マルコ・ポーロを寵愛し、その口から語られるまだ汗の見ぬ都市のことを語らせるのであった。

さて、物語というのは要するに虚構である。冒険家マルコ・ポーロといえば彼の「東方見聞録」が有名だろうが、その中で日本は黄金の国となっている。おそらく過去の日本ではそんなことはなかったろうから、やはりこれも虚構ということになる。この「見えない都市」ではそんなマルコ・ポーロが時の権力者に真っ赤な嘘をつくわけである。彼の語る奇妙な都市はおそらく地球のどこを探しても見つけられないだろう。(逆に各都市にその架空の都市の片鱗を見つけることができるのだが、つまりマルコの語る都市はどこにでも存在する。)王の中の王に嘘を平然とついたら、それはもう死罪ということになるだろうが、マルコは涼しい顔で嘘をつくし、フビライの方も「そんな都市はねえだろ〜、怪しいな〜」と嘘であることを承知でどんどん都市の話をせがんで行く。「こんな都市はないだろな?」というフビライに「いや〜それがあるんすよね〜」と適当をいうマルコ(実際にはこんな気が抜けた会話ではないのですが)。自分が語る都市ってのはどこにでもあって、どこにでもないんす。こういう風に語っても、全く別の一面があるんです。語る人によって都市はその姿を変えるんです。つまりある都市(the city)はどこにでもあるし、同時にどこにもないんです。という。どうも哲学的な話になってくる。よくよく読むとマルコの語る都市はおかしいのだ。オートバイやバス、空港や上下水道を活かした現代風のシャワー(水道管で構成された都市の無機質な美しさよ!)なんかが出てくる。幾ら何でも1200年代にそんな技術はなかろう。え〜と思っていると、フビライは「俺はフビライじゃないかもだし、お前もマルコじゃないかもだし、俺らただの酔っ払ったコジキでたわごと言っているのかもよ」などとのたまい出す始末。つまりこの「見えない都市」という本には真実らしい真実が全然ない、全体が蜃気楼のような嘘八百なのである。繰り返すが小説、物語というのは虚構だが、それは(虚構ゆえに)楽しい。この舌先3寸に乗らない手はなかろう。

どこまでも同じ都市が延々と続いて行く都市。ずっと同じ女の幻を見続けて、そして彼女にはずっと会うことのできないままでいる都市。美しい青い入り江に身投げをした女の死骸が沈む都市。谷に張り渡された綱で作られた都市。様々な奇抜で、美しい都市が登場する。この本の魅力の一つにそんなありえない都市の例えようもない美しさがあるだろう。奇抜な設定だがSFではないのは、今ある技術で作られているからだ。つまり私たちの想像力を使えばおぼろげながらその都市の情景を思い描くことができる。その色鮮やかさは私たちの脳(あるいはハート)から出てきたもの。それゆえに見知った都市であるそれらの見知らぬ都市は読み手のノスタルジーを刺激するだろう。鏡のような構造になっている、非常に巧みな小説であると思う。

俺にいる場所はここではないんだ、という夢見がちな諸兄は是非どうぞ。

あらすじに惹かれて購入。

1271年から1275年の間(作中では明示されていないので間違っているかもです。)、モンゴル帝国の第5代皇帝フビライ・汗(カン、あるいはハン)の権威はあまねく大陸に広がり、その尖兵たちは周囲の国々を次々に併呑して行った。偉大な汗はヴェネツィア共和国からやってきた冒険者マルコ・ポーロを寵愛し、その口から語られるまだ汗の見ぬ都市のことを語らせるのであった。

さて、物語というのは要するに虚構である。冒険家マルコ・ポーロといえば彼の「東方見聞録」が有名だろうが、その中で日本は黄金の国となっている。おそらく過去の日本ではそんなことはなかったろうから、やはりこれも虚構ということになる。この「見えない都市」ではそんなマルコ・ポーロが時の権力者に真っ赤な嘘をつくわけである。彼の語る奇妙な都市はおそらく地球のどこを探しても見つけられないだろう。(逆に各都市にその架空の都市の片鱗を見つけることができるのだが、つまりマルコの語る都市はどこにでも存在する。)王の中の王に嘘を平然とついたら、それはもう死罪ということになるだろうが、マルコは涼しい顔で嘘をつくし、フビライの方も「そんな都市はねえだろ〜、怪しいな〜」と嘘であることを承知でどんどん都市の話をせがんで行く。「こんな都市はないだろな?」というフビライに「いや〜それがあるんすよね〜」と適当をいうマルコ(実際にはこんな気が抜けた会話ではないのですが)。自分が語る都市ってのはどこにでもあって、どこにでもないんす。こういう風に語っても、全く別の一面があるんです。語る人によって都市はその姿を変えるんです。つまりある都市(the city)はどこにでもあるし、同時にどこにもないんです。という。どうも哲学的な話になってくる。よくよく読むとマルコの語る都市はおかしいのだ。オートバイやバス、空港や上下水道を活かした現代風のシャワー(水道管で構成された都市の無機質な美しさよ!)なんかが出てくる。幾ら何でも1200年代にそんな技術はなかろう。え〜と思っていると、フビライは「俺はフビライじゃないかもだし、お前もマルコじゃないかもだし、俺らただの酔っ払ったコジキでたわごと言っているのかもよ」などとのたまい出す始末。つまりこの「見えない都市」という本には真実らしい真実が全然ない、全体が蜃気楼のような嘘八百なのである。繰り返すが小説、物語というのは虚構だが、それは(虚構ゆえに)楽しい。この舌先3寸に乗らない手はなかろう。

どこまでも同じ都市が延々と続いて行く都市。ずっと同じ女の幻を見続けて、そして彼女にはずっと会うことのできないままでいる都市。美しい青い入り江に身投げをした女の死骸が沈む都市。谷に張り渡された綱で作られた都市。様々な奇抜で、美しい都市が登場する。この本の魅力の一つにそんなありえない都市の例えようもない美しさがあるだろう。奇抜な設定だがSFではないのは、今ある技術で作られているからだ。つまり私たちの想像力を使えばおぼろげながらその都市の情景を思い描くことができる。その色鮮やかさは私たちの脳(あるいはハート)から出てきたもの。それゆえに見知った都市であるそれらの見知らぬ都市は読み手のノスタルジーを刺激するだろう。鏡のような構造になっている、非常に巧みな小説であると思う。

俺にいる場所はここではないんだ、という夢見がちな諸兄は是非どうぞ。

ラベル:

イタリア,

イタロ・カルヴィーノ,

幻想文学,

本

2017年7月1日土曜日

SUMAC Japan Tour 2017@小岩Bush Bash

アメリカとカナダの混成バンドSUMACが来日するという。

SUMACは元ISISでHydra Head Recordsを運営するAaron Tuner、BaptistsのNick Yacyshyn、Russian Circlesで元BotchのBrian Cookによるスラッジメタルバンド。輝かしい歴史を持ち、知名度の高い3人が結成したスーパーグループと言える。昨年リリースしたアルバム「What One Becomes」は日本でも非常に好調だったのではないだろうか。私が普段目にしているレビューサイトやtwitterでもその評価は概ね好調(というか絶賛)だった。私もおっとり刀で購入し、これはすげえなと思ったもの。ただ感想を書く際に思ったのは何かに似てそうで似てないから結構描きにくい。重量級のスラッジバンドなら珍しくもなかろう。もはや一つのやり方として確立すらされていると思うが、このバンドはなんかちょっとこう違和感があるな、と思っていた。いわばまだ掴みきれないな、という消化不良を抱えていたわけで、来日と聞いてこれをひょっとしたら解明できるかも、と。

ツアー初日は小岩。Bush Bashは小さめのライブハウスである。平日の小岩はすでに雨も上がっていた。私が会場に着いたのは20時過ぎ。この日はFriendshipと黒電話666が日本からは出演。特に一人ハーシュノイズユニット黒電話666に関しては今年リリースした音源が非常にカッコよかったのでお目当の一つだったのだが、会場に着くともう本当に終盤のところしか見れなかった。

黒電話666

複雑に絡み合った様々なノイズが一つの太く巨大な奔流を形作り、生き物のように蠢いている。先般の音源ではただ垂れ流されるのではなく、きちんと曲にメリハリをつけた展開が印象的だったが、この日もそれは健在でうるささの中にもテンションがあり、私が最後耳にした終盤では離陸前のジェット機のように轟音がその頭をもたげ、テンションはどんどん張り詰めていき、不穏さと音量は次第にその勢力を強めていっていた。クライマックスではガラリと音の様相を変え(これはノイズでやるのは相当困難なことだろうと思うが、バッチリはまっていた)、一層ハードで攻撃的なノイズ地獄に展開していた。金属質の暗黒の太陽のように集まった人々をそのギラギラした光で強烈に照らしてる。ため息の出るようなノイズ。

これはきちんと全部また見なければならない。

SUMAC

続いてもうとりのSUMACである。ちなみにこの時点でもうひとはぎゅうぎゅう詰め。上背のあるメンバー3人は寡黙な感じでステージへ。Bush Bashはステージとフロアが同じ高さである。(そのため背が低い人はフロアの後ろの方だとよく見えないってことにもなるんだけど。)迫力が半端ない。黙々とセッティングを始めるのだが、ほとんどこの時点では音を出さない。転換はとてもスムーズ。黒電話666がバンド編成でないこともあるだろうが、それにしても機材と音のチェックは本当にあまり時間をかけていなかった。来日しているバンドの方々はニコニコされていることも多いが、SUMACの場合はドラムのNickは終始柔和な表情だった(メガネもよく似合う人でとてもハードコアバンドのメンバーとは思えない、タトゥーはあるけど)のに対し、AaronとBrianは別に無愛想というわけではないが、表情は読み取りにくく淡々とした印象。さっさとセッティングを終えてネック(金属でできているみたいに見えた)を両手で抱えて静かに待つBrian Cookの姿はその体躯もあって印象的だった。これからえらいものが見れるぞ…とテンションが上がる。

SUMACというとどうしても轟音という考えで思考が塗りつぶされているのだが、まずこれは間違いだったと思う。ひたすら低音に特化してただただすりつぶしていくようなスラッジとは明らかに異なる。これだけは覚えていただきたい。(私の印象です。)確かにミニマムな編成で高音を出せるはずのギターはほとんどそれらの音を出さないが、実際はただ低音をずらずら引いているわけではない。最小限のバンドなので役割は決まっていて、Aaronは低音以外にも色々な音やリフを駆使している。伸びやかなリフ、キャラキャラした音、ワウ(といっていいのか)を異常に噛ませためちゃくちゃ分厚いソロなど。ボーカルの登場頻度は低く、これは楽器の一つに過ぎない。まずはこの多彩さに驚くが、次に驚くのが曲である。曲!これが曲者だったのだとわかった。(気がしている、今は。)SUMACの曲は異常に複雑なのだ。反復の要素があるのだが、リフを中心にした短い(といっても長尺のスラッジをやるのでそれなりにはある)パックを単位として、それを次々に転換していく。だから耳で聞いたものに頭が追いつかないのだ!記憶と予想で次はこれだな〜と乗るわけだけど、SUMACはもう次のフェーズに写って全く違うことをしているのだもの!!もちろんアルバムの曲を今聞いてもそうなのだけど、強烈にライブでこれが意識されて、私は一人で「うお〜〜〜」とめっちゃ変な感じにテンションが上がってしまっていた。

この日は曲をやる、インプロゼーションめいたセッション、そこからスムーズに次の曲へ、という流れでこれでSUMACというバンドが少しわかる。ここでこのバンドの変幻自在(つまり尋常ではない引き出しの多さ)が明らかになり、素晴らしくヘヴィーなフリージャズのような面が強調されていた。Aaronのキャラキャラしたギターは後期khanateのようだった。かと思えば多彩なエフェクトでほぼハーシュノイズのような音も出していた。

驚くのはNickのドラミングで、この人が一番へんで一番すごいかも。前述の通り展開が変わる中でもこの人はどんどん叩き方を変えてくる。最近ハードコアを聴いていてテンポチェンジがただ速度の変化だろ〜?とくらいにたかをくくっていたがとんでもない。この人何者なの。リズムが非常にかっちりとしているのに変わり過ぎてこちらがリズムを取れない!この人のドラムに注目しているとただただすごくてすごく楽しい。

SUMACはそういった意味だと非常にプログレッシブだが、サイケデリックはない。というのも反復の要素が非常に特徴的で少ないし、音が明確に正確すぎて恍惚としたサイケデリアが形成されないのだ。だって強靭な筋肉とそこから生まれる正確性で曲が形成されているのだもの。知っての通り筋肉は重く飛ぶどころか水にも浮かびにくい。いわば非常ん現実的であり、聞き手に夢を見ることを許さない非情な音楽なのだ。こう書くと頭でっかちな音楽に思われそうだが、実際には違う。複雑な拍にわざと穴を設けてメリハリをつけているし(これは拍を変えているのか、拍に穴を開けているかどっちか、あるいは両方?)、音楽の音(リフ)と構成という根源的な質の高さ、一転して激情を迸らせるAaron、対照的に淡々と職人のように刻んでくるBrian、Nickの超人的ドラムと、聞きどころと、さらにライブなら見所満載で楽しいことこの上ない。

MC一切なしのライブが終わると会場は鳴り止まない拍手で包まれた。

すごかったな〜。私的にはSUMACというすごいバンドのすごさがちょっとわかったかなと思って非常に楽しかった。

来日ツアーはこれからなので迷っている人は是非足を運んで見て下さい。

SUMACは元ISISでHydra Head Recordsを運営するAaron Tuner、BaptistsのNick Yacyshyn、Russian Circlesで元BotchのBrian Cookによるスラッジメタルバンド。輝かしい歴史を持ち、知名度の高い3人が結成したスーパーグループと言える。昨年リリースしたアルバム「What One Becomes」は日本でも非常に好調だったのではないだろうか。私が普段目にしているレビューサイトやtwitterでもその評価は概ね好調(というか絶賛)だった。私もおっとり刀で購入し、これはすげえなと思ったもの。ただ感想を書く際に思ったのは何かに似てそうで似てないから結構描きにくい。重量級のスラッジバンドなら珍しくもなかろう。もはや一つのやり方として確立すらされていると思うが、このバンドはなんかちょっとこう違和感があるな、と思っていた。いわばまだ掴みきれないな、という消化不良を抱えていたわけで、来日と聞いてこれをひょっとしたら解明できるかも、と。

ツアー初日は小岩。Bush Bashは小さめのライブハウスである。平日の小岩はすでに雨も上がっていた。私が会場に着いたのは20時過ぎ。この日はFriendshipと黒電話666が日本からは出演。特に一人ハーシュノイズユニット黒電話666に関しては今年リリースした音源が非常にカッコよかったのでお目当の一つだったのだが、会場に着くともう本当に終盤のところしか見れなかった。

黒電話666

複雑に絡み合った様々なノイズが一つの太く巨大な奔流を形作り、生き物のように蠢いている。先般の音源ではただ垂れ流されるのではなく、きちんと曲にメリハリをつけた展開が印象的だったが、この日もそれは健在でうるささの中にもテンションがあり、私が最後耳にした終盤では離陸前のジェット機のように轟音がその頭をもたげ、テンションはどんどん張り詰めていき、不穏さと音量は次第にその勢力を強めていっていた。クライマックスではガラリと音の様相を変え(これはノイズでやるのは相当困難なことだろうと思うが、バッチリはまっていた)、一層ハードで攻撃的なノイズ地獄に展開していた。金属質の暗黒の太陽のように集まった人々をそのギラギラした光で強烈に照らしてる。ため息の出るようなノイズ。

これはきちんと全部また見なければならない。

SUMAC

続いてもうとりのSUMACである。ちなみにこの時点でもうひとはぎゅうぎゅう詰め。上背のあるメンバー3人は寡黙な感じでステージへ。Bush Bashはステージとフロアが同じ高さである。(そのため背が低い人はフロアの後ろの方だとよく見えないってことにもなるんだけど。)迫力が半端ない。黙々とセッティングを始めるのだが、ほとんどこの時点では音を出さない。転換はとてもスムーズ。黒電話666がバンド編成でないこともあるだろうが、それにしても機材と音のチェックは本当にあまり時間をかけていなかった。来日しているバンドの方々はニコニコされていることも多いが、SUMACの場合はドラムのNickは終始柔和な表情だった(メガネもよく似合う人でとてもハードコアバンドのメンバーとは思えない、タトゥーはあるけど)のに対し、AaronとBrianは別に無愛想というわけではないが、表情は読み取りにくく淡々とした印象。さっさとセッティングを終えてネック(金属でできているみたいに見えた)を両手で抱えて静かに待つBrian Cookの姿はその体躯もあって印象的だった。これからえらいものが見れるぞ…とテンションが上がる。

SUMACというとどうしても轟音という考えで思考が塗りつぶされているのだが、まずこれは間違いだったと思う。ひたすら低音に特化してただただすりつぶしていくようなスラッジとは明らかに異なる。これだけは覚えていただきたい。(私の印象です。)確かにミニマムな編成で高音を出せるはずのギターはほとんどそれらの音を出さないが、実際はただ低音をずらずら引いているわけではない。最小限のバンドなので役割は決まっていて、Aaronは低音以外にも色々な音やリフを駆使している。伸びやかなリフ、キャラキャラした音、ワウ(といっていいのか)を異常に噛ませためちゃくちゃ分厚いソロなど。ボーカルの登場頻度は低く、これは楽器の一つに過ぎない。まずはこの多彩さに驚くが、次に驚くのが曲である。曲!これが曲者だったのだとわかった。(気がしている、今は。)SUMACの曲は異常に複雑なのだ。反復の要素があるのだが、リフを中心にした短い(といっても長尺のスラッジをやるのでそれなりにはある)パックを単位として、それを次々に転換していく。だから耳で聞いたものに頭が追いつかないのだ!記憶と予想で次はこれだな〜と乗るわけだけど、SUMACはもう次のフェーズに写って全く違うことをしているのだもの!!もちろんアルバムの曲を今聞いてもそうなのだけど、強烈にライブでこれが意識されて、私は一人で「うお〜〜〜」とめっちゃ変な感じにテンションが上がってしまっていた。

この日は曲をやる、インプロゼーションめいたセッション、そこからスムーズに次の曲へ、という流れでこれでSUMACというバンドが少しわかる。ここでこのバンドの変幻自在(つまり尋常ではない引き出しの多さ)が明らかになり、素晴らしくヘヴィーなフリージャズのような面が強調されていた。Aaronのキャラキャラしたギターは後期khanateのようだった。かと思えば多彩なエフェクトでほぼハーシュノイズのような音も出していた。

驚くのはNickのドラミングで、この人が一番へんで一番すごいかも。前述の通り展開が変わる中でもこの人はどんどん叩き方を変えてくる。最近ハードコアを聴いていてテンポチェンジがただ速度の変化だろ〜?とくらいにたかをくくっていたがとんでもない。この人何者なの。リズムが非常にかっちりとしているのに変わり過ぎてこちらがリズムを取れない!この人のドラムに注目しているとただただすごくてすごく楽しい。

SUMACはそういった意味だと非常にプログレッシブだが、サイケデリックはない。というのも反復の要素が非常に特徴的で少ないし、音が明確に正確すぎて恍惚としたサイケデリアが形成されないのだ。だって強靭な筋肉とそこから生まれる正確性で曲が形成されているのだもの。知っての通り筋肉は重く飛ぶどころか水にも浮かびにくい。いわば非常ん現実的であり、聞き手に夢を見ることを許さない非情な音楽なのだ。こう書くと頭でっかちな音楽に思われそうだが、実際には違う。複雑な拍にわざと穴を設けてメリハリをつけているし(これは拍を変えているのか、拍に穴を開けているかどっちか、あるいは両方?)、音楽の音(リフ)と構成という根源的な質の高さ、一転して激情を迸らせるAaron、対照的に淡々と職人のように刻んでくるBrian、Nickの超人的ドラムと、聞きどころと、さらにライブなら見所満載で楽しいことこの上ない。

MC一切なしのライブが終わると会場は鳴り止まない拍手で包まれた。

すごかったな〜。私的にはSUMACというすごいバンドのすごさがちょっとわかったかなと思って非常に楽しかった。

来日ツアーはこれからなので迷っている人は是非足を運んで見て下さい。

登録:

コメント (Atom)