SWARRRMの最新作「こわれはじめる」は文句なしの内容だが、文句なしに問題作だろう。私は未だに感想をかけずにいる。態度を留保しているのは卑怯だからちょっと引け目があるのだがレコ発ライブに。この日出演するバンドは7つ。全部日本のバンド。主催しているのは「こわれはじめる」のリリース元のレーベル3LAだから、激情がテーマになってくるのはもちろんだけど微妙にゆらぎがあったと思う。

新大久保の街は連休の中日ということでいつも似まして若い女の子が多く、天気に恵まれた陽気もあって浮かれている印象だった。そんな中臭い地下室に引き込まれていく私。

NoLA

一番手はNoLA。最近ギタリストが1人脱退し4人編成になったがステージは相変わらずパワフルだった。叩きつけるような低速が醍醐味の一つだ。もはやハードコアのブレイクダウンみたいに曲によってはなるのだが、たとえばこの間見たFight It Outとは似ているけどちょっと印象が異なる。多分ドラムの叩き方が違うからだと思った。NoLAのドラムは圧倒的にメタルな感じ。一撃が強くてかっちりして思い。こともなげに豪腕フレーズを弾いているかと思いきや、滑るように展開していくさまはなんとなくCoffinsを彷彿とさせた。だから低音を低速でぶん回してもまたハードコアと微妙に違った暴力性が生まれていた。最後に演奏した曲はやはりブルージィな南部の香りが漂うスラッジ色が強めで格好良かった。スラッジといえばEyehategodが思い浮かぶが、個人的にはやはりどこかしら自暴自棄な感じがするところに惹かれる。NoLAも若いながらもそんな雰囲気が漂っていて良い。このバンドも盛り上げるならまずは自分たちからを地で行くバンドで一番手ながら客席に突っ込むボーカリスト。大いに場を盛り上げた。

明日の叙景

続いては次世代の激情を担うバンドとして注目されている明日の叙景。なんとなく今までちゃんと聞かずに来てしまったので(コンピレーションに収録されている曲のみ聞いたことがある)、この日見るのが楽しみだった。

攻撃的な音像ながらもよくよく練られた演奏力と構成力で勝負をするタイプのバンドでボーカルを除くメンバーはあまり動かずに演奏する。なるほど前評判通りブラックメタルの要素を取り込んだ激情というのは当たっていると思う。でも思っていたほどトレモロのはてしない応酬という感じではなかった。むしろ単音、トレモロ、頻度を落としたコード弾きとかなりバリエーションがあった。そういった複雑さをはらんだ楽曲というこもあってブラックメタルというよりはやはり激情という印象が強い。儚さを伴う胸を打つような美しさ、のようなものを追求しようという音の作り方で、美麗なバッキングとシャウト主体のボーカルが相克して良い感じだ。ボーカリストはマイクを使わず地声で叫ぶのもなかなかどうしてエモーショナルだった。(マイクのトラブルなのかな?)

killie

つづいてはkillie。激情界隈では非常に有名なバンドで数々の伝説が。オフィシャルHPの過去の日記を結構過去まで遡って読んだのだけど、伝説というよりはびっくりするくらい人間臭くて面白かった。最近突如編集盤「犯罪者が犯した罪の再審始まる」(ずっと出る出ると言われて出なかった)をリリースしており、実質この日レコ発と言っても良い。

SEは最近のニュースの音声をつなげたものですでに不穏な感じが漂う。照明をすべてオフにし、持ち込みの蛍光灯をつける。ボーカリストが口上を述べだす。観客に向けて指をさす、そしてマイクスタンドを(怪我しないような速度で)突き刺す。今日行われるのだ。罪の再審が。私たち観客が罪人なのであった。アホ面ならべてまんまとこの場に引きずり出されたのだった。馬鹿馬鹿しいのだが、私は本当蛍光灯の強烈な光に照らされて黒い影法師のようになっているメンバーを見て、ノイズが走り帯電したようにビリビリとした空気の中でそう思ったのだった。

CITY OF CATERPILLARを見た時に激情という音楽の柱に「緊張感」があると思うと書いたが、まさしく日本のkillieはそういった意味で激情の伝統を受け継ぎ、そしてそれを自分たちなりにアップデートしているバンドだと思う。静と動を孕んだ複雑で混沌とした曲展開、シャウトと対をなすスポークン・ワードなど”激情らしい”要素を拾い上げる事はできてもそれらを組み合わせても決してkillieにはならないだろう。観客もすごく暴れるのだけど、決してわかりやすいとはいえないバンドの主張(まさしく主張するバンドだと思うのだ)を一挙手一投足見過ごすまいとステージに食いついていくような趣がある。めまぐるしい展開の中にそれでも音楽としての魅力が詰まっていて、前にいる人は拳を振り上げ一緒に歌っていた。

罪の再審が始まったんだけど、ステージの下にいる人ももちろん、それから上にいる人も全員罪人だったのではなかろうか。killieが号令をかけたのだが、それは自覚しろ、ということだったのだろうか。しばらく呆然とした。音源を聞いてまた考えさせてほしいです。

Disgunder

続いてはTokyo Darkness Possessed GrindersことDisgunder。

実は見るのも聴くのも初めてで楽しみだった。これはグラインドコアだ。それもとびっきりの。まず曲が速い。とにかく速い。ブラストしまくる。当たり前だが曲が速い、ブラストを主体にするとなれば自然と曲のバリエーションは限られてくる。しかしこのバンドはまずリフが圧倒的に豊富だ。高速という縛りの中でさらにリフの手数が多すぎる。高速すぎてトレモロみたいになったり、ミュートで落としたり、さらにはギターソロを披露したりと、まさにグラインドコア遊園地。ドラムもブラスト主体だが、D-ビート、ツービートなど目まぐるしく叩き方を変えていく。共通点はどれも速いこと。ドラマーの方(笑顔がとても爽やか!)は見た目も筋肉質で叩き方も筋肉質だが、速い∧重たいの一辺倒では決してない。端々に挟むロールがめちゃくちゃかっこいい。もうほとんどドラマーばかり見ていた、といえば嘘になる。なぜならギタリストの方も魅せるからだ。二人いるギタリストのうち、1人の方は多分半分以上はステージにいなかったのではなかろうか。フロアに降りて縦横無尽に弾きまくっていた。面白いのだが、その間も演奏は全然ぶれない。ちなみにもうひとりのギタリストの方は常にポーカーフェイスでそれも面白かった。

Possessedというのは「取り憑かれた」という意味で確かに何かが憑依したかのような攻撃的なグラインドコアだったが、終始楽しい。これはすごい。ファニーという意味ではなくてあくまでもグラインドコアなのだが、なんとなく笑顔になってしまうのだ。客席もkillieとは全く違った趣で盛り上がっていた。ベーシストの方はお休みだったと思うのでフルメンバーでまた見たい。

SWARRRM

続いては兵庫県神戸市、結成22年を迎える本日の主役SWARRRM。

結成以来一貫して「Chaos&Grind」(必ず曲中にブラストビートを用いるという厳格で実際的なルールでもある)を掲げるバンド。昨今見られたメロディへの大胆な接近がついに最新作「こわれはじめる」で開花し絶賛と拒絶を巻き起こしたのは記憶に新しい。

明確なメロディラインを歌いながらそのまま絶叫に移行するという並外れた歌唱力によって完成された(バンドがずっとこのピースを探していた、とは個人的には思わないが)、歌謡グラインドがブラストビートにのって鋭く突き刺さってくる。どちらが先かは分からないが、ボーカルにあわせてギターも音を意図的に削り、低音からの偏向から脱却している。緩急、静と動のコントラストはよりくっきりし、ギターを始め表現力は明らかに豊かになっている。重さと速さと残虐性で攻撃性を増していくこのジャンルの中で、あえて速度を落として赤裸々になることで誰にも行けない場所に行くのがSWARRRMなのだ。一体誰がSWARRRMが「愛のうた」をうたうなんて思っただろう。

だいたい私は前作「FLOWER」収録の「幸あれ」からもう本当にこの路線が好きだったのだ。最新作が悪くないわけがない。音楽性は違うが同じ日本のRedsheerにちょっと似ている。どちらも私の心に直接刺さってくるような鋭さがある。この日色々なバンドが素晴らしい音楽を披露し、大いに私は感動したけど、涙が出そうになったのはSWARRRMだけだった。アンコールでやった2ndの「偽救世主共」の冒頭の曲も個人的には全然流れから浮いてなかったと思う。

MCは基本ほとんどしないバンドなのだけれどこの日は司さんが「あと3曲」(それでも短いけど)といったり、ブラストしすぎてスネアの革破ける事件があったりとちょっと和やかなところもあってよかった。

Wolfgang Japantour

続いては北海道は札幌のハードコアバンド。概ね関東圏が多いメンツの中で異彩を放っていた。今年リリースした新作で初めて聞いたけどかなり独特だったもので生で見たかった。3人編成でギタリスト方はAcuteのシャツにギターにはLife、SLANGなどの日本のハードコアのステッカーを貼っている。物理的に距離が離れているということは、たとえネットで接続されていても現実的な差分を生み出すと常々思っている。だから音楽の世界でも地方性というのが確立されていて、それを証明するようにオリジナリティのある音楽を鳴らしている。Disgunderと同じで曲は速い。ギターのリフが速くて非常にバリエーションがある。リフとソロがひとつなぎになったような感覚があって、とにかく流れるように弾きまくる。ただ音を意図的に軽くしてあるのでグラインドコアとは全然異なる趣になっている。やはりこれはいわゆるジャパコアからの影響が強いのだろう。メタリックで感情豊かなギターソロ、単純ではない(かといって複雑すぎるわけでもない)曲展開、そして曲をまとめ上げるある種のポップ性。そのポップさにフォーカスしたのがこのバンドで、ごった煮という印象のある曲をキュートなボーカルが歌うメロディが一つにまとめている。駆け抜けていく、という言葉がぴったりにあっという間に曲が終わってしまう。哀愁というよりは、(過ぎた)青春という印象でやはり胸が締め付けられる。良かった!

ENDON

トリを飾るのはトーキョー・ディオニソスことENDON。

見るのは結構久しぶりでいきなり見た目のことで恐縮なのだけど、ボーカリストの方は髪がのびると本当若く見える。ちょっとびっくり。しかしやはり歌う(叫ぶ)ときの迫力はもはや上記を逸している。

2曲め、最新作からMVも作成された「Your Ghost is Dead」。もはや完全にキラーチューンと化しフロアが湧く。インタビューでロックバンドに憧れているノイズバンドのようなことをおっしゃっていたと思う。ENDONの特徴として歌詞がないことがあげられると思っている。全編言語化できない叫びや呻きや嗚咽で構成されている。抽象的という意味では非常に「ノイズ」なのだけど、これをロックフォーマットで構築するとライブで客がその叫びに呼応して自分が叫んだり、拳を振り上げたりできる。なるほどロックだな、と強烈に思った。その後も目下最新作「Through The Mirror」からかなり再現性の高いライブをするわけで、ノイズを一つの楽器として扱っているのかなと。ENDONはわかられることを拒否しているような印象があったけど、じつは結構ヒントを投げかけてくれているのかもしれない。ラストでノイズがベース音を出していたのも結構個人的には面白い気付きだった。(つまりバンドサウンドをノイズで代用するという意味で。)ただあくまでも2人のマニピュレーターから発信される”ノイズ”は強烈でよくよく統制されているものの、やはり物理的に耳を侵してくる。現時点で自分たちの立ち位置をやはりノイズバンドとして捉えているのだろうか。(その判断を委ねられているのは聞き手の私達ですね。)

なかなかの長丁場だったがそれぞれに個性的なバンドが集って良いイベントだった。単にレーベルからリリースしているバンドを集めたというよりは、例えば激情というジャンルにおいて新進気鋭の明日の叙景に伝説的なkillieをぶつけたり、グラインドでも変化し続ける(というよりはグラインドの限界に挑むような)主役SWARRRMに対して正統派Disgunderをぶつけたり。それに普段なかなか見れない札幌のバンドを招聘してくれたりと。主催者の意図と思惑が感じられるラインナップでした。ありがとうございました。

実はこの日killieが先の編集盤「犯罪者が犯した罪の再審始まる」の特装版を物販に持ってきておりちゃっかり購入。まだ開けてないけど重さ的にコンクリートではないと思います。パッケージには写真集って書いてある。

2018年4月30日月曜日

2018年4月28日土曜日

CITY OF CATERPILLAR (USA) & heaven in her arms Japan tour 2018@下北沢ERA

CITY OF CATERPILLARが来日するという。2000年に結成し2003年には早々に解散。2017年に再結成し、15年ぶりに日本に来るという。エモや激情と呼ばれるジャンルでは皇族に多大な影響を与えた偉大なバンドといわれている。正直私は名前はしっていたもののまともに聞いたことがなかった。来日に合わせて日本のレーベルからディスコグラフィー(フルアルバムは1枚しかリリースしていないようだ)も発売されて盛り上がる中完全にそれに乗っかる形でライブに足を運んだ。初日のデイタイムである。私は昼間のライブってすごく好きなんだよな。なんか1日の終わりにあるのも特別感あって良いけど、真ん中にあると非日常でありつつ(ライブではなくて)ライフ感があってよくないですか。

US:WE

一番手は台湾の台北からきたというUS:WE。名前聴くのも初めて。ギターがボーカルを兼任する3人組のバンドで、照明を客席に当てるのではなくステージの奥側に向けて、それから前面には白熱灯(なんだけど中の芯がオレンジによく見えるやつ、おしゃれ)をセットするというこだわり。出音がいきなりでかくて「これこれこれが聴きたくて」という感じが一気に満たされるからやはりライブは良い。なるほど激情というジャンルに属するバンドだが、必要最低限の人数ということもあって曲は結構タイトにまとめ上げていた印象。ボーカルも基本はずっと絶叫スタイル。分厚いギターの音に空間的なエフェクトを掛けて轟音でかき鳴らすというのが格好いい。

終演後の物販席にはメンバーの方以外の人もいて皆さん非常にスタイリッシュでした。

Joy Opposites

続いてはJoy Opposites。なにげに見るのは2回め。なんといっても高音で甘い声のボーカルが歌いまくるのが特徴。コーラスも多めで歌にフォーカスしている。音は分厚いながらも2本のギターが繊細なアンサンブルを奏でていて、芳醇なアイディアが短めの曲の中にギュッと詰め込まれている。芸達者をひけらかさずあくまでも無骨な楽曲にまとめ上げて、そこにボーカルが乗る。大雑把な歌ものヘヴィ・ロックというよりはハードコア含めていろんな音楽からの影響をロックという大きなくくりの中に巻き込んで、自分たちの音楽に再構築している感じ。音楽的背景の深さと練習量の多さを感じさせる。出している音的にはジャンル的にはオルタナティヴという感じで、前見たときはnothingの来日公演だったから結構しっくり来たのだけど、(激情)ハードコアに特化した今日この日だと結構アウェイな感じだったかもしれない。でも堂々とした立ち居振る舞いで格好良かった。

heaven in her arms

今回のツアーの企画者。heaven in her arms。全員黒い衣装で登場。よく見ると靴に個性が出て面白い。

3本のギターがブラックメタルから持ってきたトレモロリフでもって轟音の渦巻きを作り出す。真っ白い雪崩のようだ。真っ青な青空を背景に斜面を猛然と突進する奔流だ。本流も圧倒的だが、飛び散る飛沫もなんとも美しい。音の壁というのはこういう音楽ではよく聴く表現だけど、HIHAに関してはその壁の構成力がすごくて、3つのギターが別のことをしてそれがピッタリハマっている。だから壁の表面には凹凸というか、独特の肌触りがあってそれが素晴らしい。ハードコアには失われがちなメロディをギターリフで補完している印象があるのだが、主役になるのがトレモロそのものだったり、それに絡みつくように乗る単音リフだったり、非常にめまぐるしい。連続性を持ちながら常に変化していくような印象。突っ走るところは爽快だし、そうでないところもよくよく聴くとドラムとベースが超うねっていたりで単に直線的な動きで突っ走っていくだけじゃないことに気がつく。

目下最新作「白暈」も素晴らしい内容だったけど、ライブで見ると印象がぜんぜん違う。美麗だな〜という音源に対して、圧倒的な轟音で楽曲を発信するライブだと迫力が段違い。ビリビリする轟音の中でそれでもやはり楽曲の美しさがじんわりと染み込んでくるのでそこがすごい。基本的にライブってそういうものなのだが、演奏力の高さ故なのか個人的には「白暈」はライブを聞いて完全に完成した感じ。これか!という感じですごいしっくり来た。

CITY OF CATERPILLAR

ベースとギターがボーカルを兼任する4人編成。ギタリスト1人はエフェクター多めなのだが、それ以外の2人は凄くシンプル。(ギタリストはベニヤ板みたいなのにエフェクターを乗っけてた。エフェクターボードを使うと思う、普通は。)アンプも別に多めってわけでもない。ドラムの人もセットはシンプル。出で立ちもT-シャツでとにかく全体的にラフかつシンプルな印象。ライブが始まってみるとこれがすごかった。まず音が非常にソリッドだ。音の数は多くないのだが(少ないってことはないと思うがこの日のバンドと比べると)、どれも異常な存在感がある。ギターに関して言えばエフェクターを通しても生の音が残っていて、ジャギジャギしておりそして鋭い。全くぶれない。めちゃくちゃ安定している。非常にミニマルにリフを執拗に繰り返していく。振り下ろされるドラムにぴったりアンサンブルがあってきている。ハマっているという言葉がぴったりだ。この間ボーカルは入らないのでこれがずれたら正直お話にならないが、全然ずれずに続いてく。反復の中でドラムのプレイが徐々にフレーズをかえていき、ギターもそれに合わせて音の数を増やしていく。そしてあっという間に轟音が支配して、ボーカルが絶叫する。これがパターンといえばパターンだが、実際にはもっと自由で静かなパートでもボーカルが叫び出したりする。非常に整合性が統制されているのに同時にカオスだ。あまりに自由で形式的ではない。まず叫びたいという感情があって、そこから曲がついてきたような感じすらする。そう言いたいほど原始的で野蛮。なるほどカオティックという言葉で称されるのがよくよく分かる。ボーカルも取るギタリストの方はとにかくよく動く。エフェクトもどんどんかけていく。叫ぶときは常に前のめりだ。マイクがずれたって構わない。ボーカルの印象は強烈だが登場頻度は決して多くない。なるほど確かにアルペジオもよく使うけど、単に綺麗なだけだったり、轟音の「動」の前のただの前フリでは決してない。もっと無骨でソリッドで、かっちりしていて、むしろこのボーカルレスのパートこそCITY OF CATERPILLARの本質であることは、きっとこの場にいた人ならわかってもらえるのではないだろうか。激情の正体の一端は緊張感ではなかろうか。張り詰めた緊張感。何かが起こりそうな”予感”といっても良い。ボーカルの入る激速パートが一つの回答だとしても、そこに辿り着く前の逡巡が激情な気がした。だってこの緊張感の持続に普通は耐えられないんだけど、このバンドに関してはむしろずっとこれで良いなと思うくらいなのだもの。

Aに影響を受けてA'が作られ、さらにA''、A'''''''と際限なく進化する中で次第にAから離れて結果的にはもう全く別のBに接近していく(このときBが既存の場合もあれば、全く新しいこともある)としたら、今あらためてAを提示するということは単に再結成、リバイバルという以上に意味がある。これが激情だったのだ。これが。この圧倒的に統制されたカオスが。ほとばしる感情が。あとに続くものがこれを分解し、そしてその要素一つ一つ、たとえばこのジャンルなら反復的な要素、劇的な静と動の同居、複雑な曲展開、そしてほんの一瞬垣間見えるメロディックなリフを拡大解釈していった。その先にいるのがHIHAでもある。(当たり前なのだがこういった流れは進化そのものなのだから私はHIHAを始め、すべての現行のバンドを批判しているわけではない。)しかし黎明期の激情とはもっと混沌として芳醇で濃厚な原始的なスープのようなものだった。まさにここから何かが始まるというエネルギーに満ちたものだったのかもしれない。激情って未だによくわからないけど、ひょっとしたらその尻尾くらいは今日見えたのかもしれない。

あらためて同じステージでCITY OF CATERPILLARとheaven in hermsを同時に見れるというのはすごいことだぞ、と思った。繰り返しになるけど単に再結成の思い出ツアーでは絶対ないので、今CITY OF CATERPILLARを見るというのはどういうことなのかということは、機会と予定が合えばぜひ見て聞いて体験されるのが良いのではと思います。

US:WEのCDとheaven in her armsの新曲+zineを購入して下北沢の街をぶらついた。贅沢な連休初日でした。

US:WE

一番手は台湾の台北からきたというUS:WE。名前聴くのも初めて。ギターがボーカルを兼任する3人組のバンドで、照明を客席に当てるのではなくステージの奥側に向けて、それから前面には白熱灯(なんだけど中の芯がオレンジによく見えるやつ、おしゃれ)をセットするというこだわり。出音がいきなりでかくて「これこれこれが聴きたくて」という感じが一気に満たされるからやはりライブは良い。なるほど激情というジャンルに属するバンドだが、必要最低限の人数ということもあって曲は結構タイトにまとめ上げていた印象。ボーカルも基本はずっと絶叫スタイル。分厚いギターの音に空間的なエフェクトを掛けて轟音でかき鳴らすというのが格好いい。

終演後の物販席にはメンバーの方以外の人もいて皆さん非常にスタイリッシュでした。

Joy Opposites

続いてはJoy Opposites。なにげに見るのは2回め。なんといっても高音で甘い声のボーカルが歌いまくるのが特徴。コーラスも多めで歌にフォーカスしている。音は分厚いながらも2本のギターが繊細なアンサンブルを奏でていて、芳醇なアイディアが短めの曲の中にギュッと詰め込まれている。芸達者をひけらかさずあくまでも無骨な楽曲にまとめ上げて、そこにボーカルが乗る。大雑把な歌ものヘヴィ・ロックというよりはハードコア含めていろんな音楽からの影響をロックという大きなくくりの中に巻き込んで、自分たちの音楽に再構築している感じ。音楽的背景の深さと練習量の多さを感じさせる。出している音的にはジャンル的にはオルタナティヴという感じで、前見たときはnothingの来日公演だったから結構しっくり来たのだけど、(激情)ハードコアに特化した今日この日だと結構アウェイな感じだったかもしれない。でも堂々とした立ち居振る舞いで格好良かった。

heaven in her arms

今回のツアーの企画者。heaven in her arms。全員黒い衣装で登場。よく見ると靴に個性が出て面白い。

3本のギターがブラックメタルから持ってきたトレモロリフでもって轟音の渦巻きを作り出す。真っ白い雪崩のようだ。真っ青な青空を背景に斜面を猛然と突進する奔流だ。本流も圧倒的だが、飛び散る飛沫もなんとも美しい。音の壁というのはこういう音楽ではよく聴く表現だけど、HIHAに関してはその壁の構成力がすごくて、3つのギターが別のことをしてそれがピッタリハマっている。だから壁の表面には凹凸というか、独特の肌触りがあってそれが素晴らしい。ハードコアには失われがちなメロディをギターリフで補完している印象があるのだが、主役になるのがトレモロそのものだったり、それに絡みつくように乗る単音リフだったり、非常にめまぐるしい。連続性を持ちながら常に変化していくような印象。突っ走るところは爽快だし、そうでないところもよくよく聴くとドラムとベースが超うねっていたりで単に直線的な動きで突っ走っていくだけじゃないことに気がつく。

目下最新作「白暈」も素晴らしい内容だったけど、ライブで見ると印象がぜんぜん違う。美麗だな〜という音源に対して、圧倒的な轟音で楽曲を発信するライブだと迫力が段違い。ビリビリする轟音の中でそれでもやはり楽曲の美しさがじんわりと染み込んでくるのでそこがすごい。基本的にライブってそういうものなのだが、演奏力の高さ故なのか個人的には「白暈」はライブを聞いて完全に完成した感じ。これか!という感じですごいしっくり来た。

CITY OF CATERPILLAR

ベースとギターがボーカルを兼任する4人編成。ギタリスト1人はエフェクター多めなのだが、それ以外の2人は凄くシンプル。(ギタリストはベニヤ板みたいなのにエフェクターを乗っけてた。エフェクターボードを使うと思う、普通は。)アンプも別に多めってわけでもない。ドラムの人もセットはシンプル。出で立ちもT-シャツでとにかく全体的にラフかつシンプルな印象。ライブが始まってみるとこれがすごかった。まず音が非常にソリッドだ。音の数は多くないのだが(少ないってことはないと思うがこの日のバンドと比べると)、どれも異常な存在感がある。ギターに関して言えばエフェクターを通しても生の音が残っていて、ジャギジャギしておりそして鋭い。全くぶれない。めちゃくちゃ安定している。非常にミニマルにリフを執拗に繰り返していく。振り下ろされるドラムにぴったりアンサンブルがあってきている。ハマっているという言葉がぴったりだ。この間ボーカルは入らないのでこれがずれたら正直お話にならないが、全然ずれずに続いてく。反復の中でドラムのプレイが徐々にフレーズをかえていき、ギターもそれに合わせて音の数を増やしていく。そしてあっという間に轟音が支配して、ボーカルが絶叫する。これがパターンといえばパターンだが、実際にはもっと自由で静かなパートでもボーカルが叫び出したりする。非常に整合性が統制されているのに同時にカオスだ。あまりに自由で形式的ではない。まず叫びたいという感情があって、そこから曲がついてきたような感じすらする。そう言いたいほど原始的で野蛮。なるほどカオティックという言葉で称されるのがよくよく分かる。ボーカルも取るギタリストの方はとにかくよく動く。エフェクトもどんどんかけていく。叫ぶときは常に前のめりだ。マイクがずれたって構わない。ボーカルの印象は強烈だが登場頻度は決して多くない。なるほど確かにアルペジオもよく使うけど、単に綺麗なだけだったり、轟音の「動」の前のただの前フリでは決してない。もっと無骨でソリッドで、かっちりしていて、むしろこのボーカルレスのパートこそCITY OF CATERPILLARの本質であることは、きっとこの場にいた人ならわかってもらえるのではないだろうか。激情の正体の一端は緊張感ではなかろうか。張り詰めた緊張感。何かが起こりそうな”予感”といっても良い。ボーカルの入る激速パートが一つの回答だとしても、そこに辿り着く前の逡巡が激情な気がした。だってこの緊張感の持続に普通は耐えられないんだけど、このバンドに関してはむしろずっとこれで良いなと思うくらいなのだもの。

Aに影響を受けてA'が作られ、さらにA''、A'''''''と際限なく進化する中で次第にAから離れて結果的にはもう全く別のBに接近していく(このときBが既存の場合もあれば、全く新しいこともある)としたら、今あらためてAを提示するということは単に再結成、リバイバルという以上に意味がある。これが激情だったのだ。これが。この圧倒的に統制されたカオスが。ほとばしる感情が。あとに続くものがこれを分解し、そしてその要素一つ一つ、たとえばこのジャンルなら反復的な要素、劇的な静と動の同居、複雑な曲展開、そしてほんの一瞬垣間見えるメロディックなリフを拡大解釈していった。その先にいるのがHIHAでもある。(当たり前なのだがこういった流れは進化そのものなのだから私はHIHAを始め、すべての現行のバンドを批判しているわけではない。)しかし黎明期の激情とはもっと混沌として芳醇で濃厚な原始的なスープのようなものだった。まさにここから何かが始まるというエネルギーに満ちたものだったのかもしれない。激情って未だによくわからないけど、ひょっとしたらその尻尾くらいは今日見えたのかもしれない。

あらためて同じステージでCITY OF CATERPILLARとheaven in hermsを同時に見れるというのはすごいことだぞ、と思った。繰り返しになるけど単に再結成の思い出ツアーでは絶対ないので、今CITY OF CATERPILLARを見るというのはどういうことなのかということは、機会と予定が合えばぜひ見て聞いて体験されるのが良いのではと思います。

US:WEのCDとheaven in her armsの新曲+zineを購入して下北沢の街をぶらついた。贅沢な連休初日でした。

2018年4月23日月曜日

FIVE NO RISK/ART IMITATION

日本は大阪府のハードコアバンドの3rdアルバム。

2014年にLove Over Voltage Recordsからリリースされた。

2004年に結成されたバンドでメンバーチェンジがありつつ今は5人編成。

先日新宿Duesでのネムレス、Super Structureとのライブで初めて見、初めて聞き、物販で買ったのがこちらのCD。このアルバムに収録されている「Crossword Drunker」という曲がとてもかっこよかった。

ライブの感想でも書いたのだが、基本はハードコア(・パンク)ながらも様々な音楽性を取り込みつつ、体内で醸造して独自の音楽として吐き出している。概ねハードコアが考え出すとろくな事にならず、特に日本ではエモバイオレンスとはやはり少し違う激情ハードコアというジャンルに落ち込んでいく事が多いのだが(念の為にいっておきますが私その手のジャンル好きです。)、このバンドはまたぜんぜん全く異なる方向に舵を取っている。メタルはもちろん、スカ、レゲエなどの他ジャンルの音を派手派手に取り込み、明るい投光器のように喜怒哀楽をぶちまけて全方向にギラギラ輝く音楽を放射している。一言で表現するならなるほど明るいと言ってもいいだろうが、何も考えずにすべてを肯定しているわけではない。内省や懊悩がむしろあるということは歌詞を読めばわかるだろう。FIVE NO RISKは辛いこと嫌なこと悲しいこと腹の立つこと、すべてを巻き込んだ上でポジティブなメッセージ(歌詞的にも音的にも)として発信しているのだ。「辛い」「死にたい」という方が楽ちんな現代でなかなか難しいことではある。なぜなら簡単にいってのければ軽薄で安っぽい「応援ソング」になってしまうからだ。

音楽的なバックグランドの豊かさ、そしてクロスオーバーな音楽を一本ハードコアという軸でまとめ上げているのがこのバンドで、ライブの感想でも書いたがその根底にはやはり人を喜ばせたい、という優しさがあるのではないか。なにがあるかわからない明日が、それでも良い日になるさ、というのはともすれば無責任なごまかしになりがちだが、お祭り騒ぎの狂騒の果にある、妙に哀愁漂うメロディに乗って歌われると胸にすっと入って来てしまうのである。日常に潜む悲喜こもごも(それこそが日常である)をあえてわかりやすいメロディとそして体が動く(先日の東京というアウェイの土地でのライブは非常に盛り上がっていた)やかましいグルーヴという卑俗なものに落とし込んだ、それが「ART IMITATION」こと「偽物の芸術」なのではと思うのだ。

特に何もしていないのに妙に疲れている私は9曲目「SPRINGSTEEN」をリピートしまくっている。日常に疲れているけど、ちょっとやそっとじゃ癒やされねえぜというひねくれたあなたは是非どうぞ。

2014年にLove Over Voltage Recordsからリリースされた。

2004年に結成されたバンドでメンバーチェンジがありつつ今は5人編成。

先日新宿Duesでのネムレス、Super Structureとのライブで初めて見、初めて聞き、物販で買ったのがこちらのCD。このアルバムに収録されている「Crossword Drunker」という曲がとてもかっこよかった。

ライブの感想でも書いたのだが、基本はハードコア(・パンク)ながらも様々な音楽性を取り込みつつ、体内で醸造して独自の音楽として吐き出している。概ねハードコアが考え出すとろくな事にならず、特に日本ではエモバイオレンスとはやはり少し違う激情ハードコアというジャンルに落ち込んでいく事が多いのだが(念の為にいっておきますが私その手のジャンル好きです。)、このバンドはまたぜんぜん全く異なる方向に舵を取っている。メタルはもちろん、スカ、レゲエなどの他ジャンルの音を派手派手に取り込み、明るい投光器のように喜怒哀楽をぶちまけて全方向にギラギラ輝く音楽を放射している。一言で表現するならなるほど明るいと言ってもいいだろうが、何も考えずにすべてを肯定しているわけではない。内省や懊悩がむしろあるということは歌詞を読めばわかるだろう。FIVE NO RISKは辛いこと嫌なこと悲しいこと腹の立つこと、すべてを巻き込んだ上でポジティブなメッセージ(歌詞的にも音的にも)として発信しているのだ。「辛い」「死にたい」という方が楽ちんな現代でなかなか難しいことではある。なぜなら簡単にいってのければ軽薄で安っぽい「応援ソング」になってしまうからだ。

音楽的なバックグランドの豊かさ、そしてクロスオーバーな音楽を一本ハードコアという軸でまとめ上げているのがこのバンドで、ライブの感想でも書いたがその根底にはやはり人を喜ばせたい、という優しさがあるのではないか。なにがあるかわからない明日が、それでも良い日になるさ、というのはともすれば無責任なごまかしになりがちだが、お祭り騒ぎの狂騒の果にある、妙に哀愁漂うメロディに乗って歌われると胸にすっと入って来てしまうのである。日常に潜む悲喜こもごも(それこそが日常である)をあえてわかりやすいメロディとそして体が動く(先日の東京というアウェイの土地でのライブは非常に盛り上がっていた)やかましいグルーヴという卑俗なものに落とし込んだ、それが「ART IMITATION」こと「偽物の芸術」なのではと思うのだ。

特に何もしていないのに妙に疲れている私は9曲目「SPRINGSTEEN」をリピートしまくっている。日常に疲れているけど、ちょっとやそっとじゃ癒やされねえぜというひねくれたあなたは是非どうぞ。

ラベル:

Five No Risk,

ハードコア,

ハードコアパンク,

音楽,

日本

ホルヘ・ルイス・ボルヘス アドルフォ・ビオイ=カサーレス/ボルヘス怪奇譚集

アルゼンチンの作家、20世紀を代表すると称されるボルヘスと彼の盟友(wikiによると年下だがボルヘスの師匠であったとか)アドルフォ・ビオイ=カサーレスによる短編集。元々晶文社という版元から出ていたものだが、河出書房新社から文庫化されたので買ってみた。

ボルヘスは書痴として有名だが、この本も本好きの彼が全世界の様々な文献から怪奇譚を収集して一つの本にまとめたもの。(すべての短編の出典・出処が明記されている。)もちろんいくらかは読みやすいように編集や加工をしているのかもしれない。ただしあとがきによるとこのなかの幾つかの物語は後から原典を求めることができず、ボルヘスとカサーレスが創作したのではなかろうか、ということらしい。いわば世界の名作の中にこっそりと自作の物語を混ぜているということで、なんだかちょっとおちゃめである。どんな古典から狩猟して生きているかというとそれは本当もう様々で西暦2世紀ごろのタントラ(ヒンドゥー教の経典)や、1837年アメリカのエドガー・アラン・ポーの小説、1700年頃の千夜一夜物語などなど。時と場所に頓着せずに選者の二人が奇妙な物語だとしてその中に何かしらの含蓄(の有無はわからんが)を見出したものが並べられている。概ね短く、一番短いのは本当数行。長くても5ページ程度だろうか。どうやらボルヘスは物語の本質を短編に求めていたらしい。そういえばボルヘス自身長編は書いていなかったのではなかろうか。

起承転結がはっきりしているものもあれば、なにかしらの教訓めいたものを導き出すことができるものもある。そしてそれらの逆もある。つまりあまりに唐突に終わるもの、作者と選者の意図が(正直私の頭では)判断できないものもある。露骨にこの世ならざるものが出てくる話があれば、日常で起こり得るまれな出来事を書いているものもある。しかしどれも不思議に印象的でなるほどこれを選んだという気持ちはわかる気がするぞ、というのはある。

事実は小説より奇なり、というのはつまり奇なることは存在しないということになる。だから怪奇譚を書くことは想像力を活かした挑戦であり、そして世界を疑うことである。鬼や幽霊が本当に存在するのか否か、ということではなく世界をいつもとは異なる角度で眺めてみるということなのかもしれない。見知った世界の異なる一面をうかがい知ることができるかもしれない。(やはり鬼や幽霊そのものの面白さも個人的には切り捨ていることはできないのだが。)

怖い話好きの人というよりは物語好きの人は是非どうぞ。

ボルヘスは書痴として有名だが、この本も本好きの彼が全世界の様々な文献から怪奇譚を収集して一つの本にまとめたもの。(すべての短編の出典・出処が明記されている。)もちろんいくらかは読みやすいように編集や加工をしているのかもしれない。ただしあとがきによるとこのなかの幾つかの物語は後から原典を求めることができず、ボルヘスとカサーレスが創作したのではなかろうか、ということらしい。いわば世界の名作の中にこっそりと自作の物語を混ぜているということで、なんだかちょっとおちゃめである。どんな古典から狩猟して生きているかというとそれは本当もう様々で西暦2世紀ごろのタントラ(ヒンドゥー教の経典)や、1837年アメリカのエドガー・アラン・ポーの小説、1700年頃の千夜一夜物語などなど。時と場所に頓着せずに選者の二人が奇妙な物語だとしてその中に何かしらの含蓄(の有無はわからんが)を見出したものが並べられている。概ね短く、一番短いのは本当数行。長くても5ページ程度だろうか。どうやらボルヘスは物語の本質を短編に求めていたらしい。そういえばボルヘス自身長編は書いていなかったのではなかろうか。

起承転結がはっきりしているものもあれば、なにかしらの教訓めいたものを導き出すことができるものもある。そしてそれらの逆もある。つまりあまりに唐突に終わるもの、作者と選者の意図が(正直私の頭では)判断できないものもある。露骨にこの世ならざるものが出てくる話があれば、日常で起こり得るまれな出来事を書いているものもある。しかしどれも不思議に印象的でなるほどこれを選んだという気持ちはわかる気がするぞ、というのはある。

事実は小説より奇なり、というのはつまり奇なることは存在しないということになる。だから怪奇譚を書くことは想像力を活かした挑戦であり、そして世界を疑うことである。鬼や幽霊が本当に存在するのか否か、ということではなく世界をいつもとは異なる角度で眺めてみるということなのかもしれない。見知った世界の異なる一面をうかがい知ることができるかもしれない。(やはり鬼や幽霊そのものの面白さも個人的には切り捨ていることはできないのだが。)

怖い話好きの人というよりは物語好きの人は是非どうぞ。

ラベル:

アドルフォ・ビオイ=カサーレス,

アルゼンチン,

ホルヘ・ルイス・ボルヘス,

短編集,

本

Sentence/domination on evil

イタリアのハードコア/メタルコアバンドの1stアルバム。

2000年にDark Sun Recordsからリリースされた。私が買ったのはその後2003年に日本のAlliance Traxから再発されたもので、ジャケットが一新されてボーナストラックが2曲追加されている。5人組のバンドで1997年に結成、2007年には解散している。

Arkangelに触発されて前回紹介したReprisalと一緒に買ったもの。いわゆるフュリー・エッジというジャンルでは有名なバンドのようだ。ReprisalもこのSentenceもイタリアのバンド。あとFrom the Dying Skyというバンドがいて、こちらの音源を手に入れるのはちょっとむずかしいかもしれない。(ReprisalとSentenceはまだ新品で買える。)

ミリタントといわれるハードコアのくくり(フュリー・エッジは音を指す、音のカテゴリと言えるがミリタントはもう少し大きいカテゴリのようだ。)に入れられる。Millitantというくらいだから音は攻撃的で、とくにSlayer直系といわれるくらいにリフを単音で組み立てるのがフューリー・エッジ。同郷ということでReprisalに似ているが、こちらのほうが体感速度は速めに感じられる。こちらはボーカルは1人でかすれた声のボーカルは声は高めだが中音も抑えていてかなりドスが効いている。

やはりアコギをフィーチャーした楽曲を混ぜてきたりで単にブルータリティを追求しているバンドではない。というか叙情派ニュースクールを筆頭に引き合いに出すまでもなく、メタルなどの他ジャンルから要素を引っ張ってきて何かしらの”追加の表現”を試みるのが、ニュースクールなのかもしれない。頻度は多くないがつぶやくようなクリーンボーカルも導入し、そしてなにより単音リフのストレートというよりはフックのような速度を落とした豊かな表現力が、速度を至上とした初期のハードコアにはない魅力を生み出している。いわゆるイカツさだったりするのだが、単に「ゴリゴリ」のような単純な説明では圧倒的に不十分だ。そんな単純なものではない。このジャンルの中にはたとえ最終的に追求しているのがイカツさだっととしてもそれをなんとか音で表現しようとする切磋琢磨が垣間見える。フューリー・エッジの場合は低音に頓着しない単音リフがある意味では耳で判別しやすいので、実は結構前述の表現力が判断しやすいのでは…と思った。

速度を落とした低音でミュートを使ってすりつぶすように演奏する、いわゆるビートダウンのパートも、高音の単音リフからよどみなくつなげるのでそういった意味でも節ごとにメリハリがある。とにかくきっちりとしていたReprisalより、(もちろん演奏がラフ、というのではなく)もっと自由にやっているのがこちらのSentence、という感じ。

筋肉は鍛錬によってのみ発達するのであって見た目がゴリラのごときでも脳まで筋肉ということはない。このメタルコアのジャンルでもイカツさを表現するために表現力を研ぎ澄ましていてそこがやはり面白く、そして格好いいなと思う次第。ReprisalとSentenceは音源をもう一枚ずつ買っているのでそちらも楽しみ。

2000年にDark Sun Recordsからリリースされた。私が買ったのはその後2003年に日本のAlliance Traxから再発されたもので、ジャケットが一新されてボーナストラックが2曲追加されている。5人組のバンドで1997年に結成、2007年には解散している。

Arkangelに触発されて前回紹介したReprisalと一緒に買ったもの。いわゆるフュリー・エッジというジャンルでは有名なバンドのようだ。ReprisalもこのSentenceもイタリアのバンド。あとFrom the Dying Skyというバンドがいて、こちらの音源を手に入れるのはちょっとむずかしいかもしれない。(ReprisalとSentenceはまだ新品で買える。)

ミリタントといわれるハードコアのくくり(フュリー・エッジは音を指す、音のカテゴリと言えるがミリタントはもう少し大きいカテゴリのようだ。)に入れられる。Millitantというくらいだから音は攻撃的で、とくにSlayer直系といわれるくらいにリフを単音で組み立てるのがフューリー・エッジ。同郷ということでReprisalに似ているが、こちらのほうが体感速度は速めに感じられる。こちらはボーカルは1人でかすれた声のボーカルは声は高めだが中音も抑えていてかなりドスが効いている。

やはりアコギをフィーチャーした楽曲を混ぜてきたりで単にブルータリティを追求しているバンドではない。というか叙情派ニュースクールを筆頭に引き合いに出すまでもなく、メタルなどの他ジャンルから要素を引っ張ってきて何かしらの”追加の表現”を試みるのが、ニュースクールなのかもしれない。頻度は多くないがつぶやくようなクリーンボーカルも導入し、そしてなにより単音リフのストレートというよりはフックのような速度を落とした豊かな表現力が、速度を至上とした初期のハードコアにはない魅力を生み出している。いわゆるイカツさだったりするのだが、単に「ゴリゴリ」のような単純な説明では圧倒的に不十分だ。そんな単純なものではない。このジャンルの中にはたとえ最終的に追求しているのがイカツさだっととしてもそれをなんとか音で表現しようとする切磋琢磨が垣間見える。フューリー・エッジの場合は低音に頓着しない単音リフがある意味では耳で判別しやすいので、実は結構前述の表現力が判断しやすいのでは…と思った。

速度を落とした低音でミュートを使ってすりつぶすように演奏する、いわゆるビートダウンのパートも、高音の単音リフからよどみなくつなげるのでそういった意味でも節ごとにメリハリがある。とにかくきっちりとしていたReprisalより、(もちろん演奏がラフ、というのではなく)もっと自由にやっているのがこちらのSentence、という感じ。

筋肉は鍛錬によってのみ発達するのであって見た目がゴリラのごときでも脳まで筋肉ということはない。このメタルコアのジャンルでもイカツさを表現するために表現力を研ぎ澄ましていてそこがやはり面白く、そして格好いいなと思う次第。ReprisalとSentenceは音源をもう一枚ずつ買っているのでそちらも楽しみ。

2018年4月21日土曜日

PUTV Tour2018 SEX PRISONER Japan Tour@小岩Bushbash

幸いなことに私の上長は自身が音楽をやっていることもあって、ジャンルは違えど私の音楽趣味に理解を持っていてくれる。

私「今日ライブ見に行きます。(ので早く帰りたい…)」

上長「なんてバンド?」

私「セックスプリズナーです。」

上長「え?」

私「セックスプリズナーです。」

上長「それはいかがわしいな」

私「真面目なやつです」

みたいなやり取りがあって会社を出た。

そう、アメリカ合衆国アリゾナ州ツーソンのパワーバイオレンスバンドSEX PRISONERが来日しているのだ。私は来日ツアー二日目の公演を見るべく小岩にむかった。

私には珍しくオンタイムで小岩に到着。5つの日本のバンドがSEX PRISONERを迎え撃つ。

leech

一番手は千葉県船橋シティのパワーバイオレンスバンド、leech。5人組で専任ボーカルにギターが2本。ボーカルの人がガッツリハードなスタイルで異彩を放っている。

甲高いボーカルが終始シャウトをかまし、高速と低速を痙攣的に往復するさまは正しくパワーバイオレンスだ。このバンドは低速に特徴があって、スラッジ的というかそれを一歩通り越してスワンプ的だ。アメリカ南部の泥濘というか、ねっとりした腐敗したブルーズ臭が漂う。ハードコアのリフをただ低速に引き伸ばしたというよりは、妙に停滞したグルーブを打ち出していくる。このモッタリ感が非常にかっこいい。うわ〜ダメになる〜という感じ。もちろんフィードバックノイズも多めで不穏な感じ。低速が印象的なのでそこからの高速もよくよく映えてくる。

Thirty Joy

続いては東京のパワーバイオレンス/ファストコアバンド。ELMOとのスプリット音源を持っている。こちらはギターが1人に専任ボーカルの4人組。

めちゃくちゃ早いので「なんてバイオレンス…」と圧倒されるのだが、よくよく聞いてみると(今あらためて音源を聞いても思うんだけど)、楽器の音はモダンなハードコアとはちょっと違ってまだ生の音がいくらか残されているガシャガシャしたもの。リフもミュート用いて溜めを作っていくタフなものではなく、音の雰囲気もあってか80年代風のハードコアを高速でプレイしているような趣。ボーカルは高音だがやや喉にちょっと引っ掛けて叫び出すようにちょっとしゃがれている。なるほどたしかにファストコアだ。音はでかいし、攻撃性に満ち満ちているがどこかカラッとした感じがある。持っている人にしかわからなくて恐縮なのだがELMOとのスプリット3曲め(曲名がわからない音源なのだ)の曲に象徴されるようにリフがパンキッシュ(オールドスクール感)でキャッチーだ。

Fight it Out

ぼんやりしていたらいかつい見た目の人がセッティングしている。あれ?Fight It Outだ。ツアーに帯同しているからてっきりトリ前かと思っていた。そんな寝ぼけた頭をふっ飛ばしに来たのが横浜のパワーバイオレンスバンド。ギターが2人、ボーカルは専任。

Fight It Outはとにかく怖い。ピットができるのだが客の暴れ方が半端なくそれに合わせてピットも広がる。非常に暴力的だ。すでに何か会場にぴりっとした雰囲気が漂う。私はいつも後ろに下がろうかな…と思ってしまう。(この日はときすでに遅しだった。)

隠しようもなくモダンにアップデートされたパワーバイオレンスを演奏するバンドだが、この日思ったのはドラムがすごい。パワーバイオレンスは短い曲の中で速度がコロコロ変わる音楽だ。ドラムも速度だけでなくフレーズ(ドラムの場合はリフというのだろうか?)も目まぐるしく変わっていく。私は楽器の上手下手はからきしわからないのだが、FIOの場合はこのドラムが圧倒的に空間を支配している。ガッチリとしたリズムがフロアに残酷に今のリズムを叩きつけていく。この明快さ!(明快と言っても実際にやるのはすごく難しい。)

それから暴れるなら、盛り上げるならまず自分からを地で行くのがこのバンド。いかついボーカリストがフロアに降りて縱橫に暴れて、観客もそれに触発されて盛り上がる。怖くて、そして格好いい。

ELMO

続いては東京のパワーバイオレンスバンド。昨年末にリリースしたEP「Draw Morbid Brutality」は自分の中では空前のヘヴィローテンションで2曲め「Depth of Despair」はリリースから今まで際限なく聞きまくっているため、この日どうしても見たかった。ギター1人に専任ボーカルの4人組。

極端にノイズを強調したギターとベースが流行とは一線を画す凶暴なハードコアを鳴らしていく。高速パートは疾走感もあって気持ちが良いのだが、ノイズまみれの低速パートが長すぎる。高速パートの勢いを一時停止するどころか完全に息の根を止めるような執拗さでフロアを地獄に叩き込んでくる。前回、前々回見たときもそうだったがとにかくボーカルの剣呑さが常軌を逸していて、この人はラップもやっているそうなのだが、ライブが進行していくとどんどんボルテージが上がっていてこの日も相当恐ろしかった。目が据わっていて観客に怒鳴りまくっている。FIOは健全に暴れるという感じだが、(ちょっと語弊があるかもだが)ELMOの場合は絶対的にバンドと観客の間に溝があってその孤独に病んでいる感じが恐ろしくかっこいい。ノイズが全身を這っていくのに合わせて鳥肌立った。すごかった。

FIXED

続いてはFIXED。最近結成されたバンドでOSRUM、endzeweck、FRIENDSHIPのメンバーらからなるバンド。専任ボーカルいれて4人!アンプもドラムセットも(おそらく)完全に持ち込み。アンプは山積みだし、ドラムセットもなんだが一個一個がでかい。(裏にライブハウスのドラムセットがあることもあって)全体的に前に張り出して迫力がある。ちなみに出している音も超デカイ。

パワーバイオレンスではもちろんなくてどっしりとしつつも非常に柔軟なハードコアだった。ボーカルは終始シャウトしていて、ギタリストもシンガロングというかもう一人のボーカルのようにかなりの頻度で叫んでくる。速度はたしかに速いのだが、とにかく曲がとても豊かでギターはとくにただただ速度を追求して刻んでいくような弾き方ではなく低音から高温まで満遍なく使っていく。ベースも運指があってスライドも多用したりで速度を落として獲得したふくよかさがヘヴィで格好良かった。個人的には休符をすごくうまく使っていて、曲間でもまた一から合わせていくような出足の気持ちよさというのがなんかも体感できてよかったな〜。止める、というのは止めること自体の楽しさとそこから、ガッチリアンサンブルで合わせて始める、という楽しさがあるなと。

曲の複雑さとかっちりさ、再度ボーカルの使い方というところで、出ている音はぜんぜん違うがなんとなく柏シティのkamomekamomeを思い出してしまった。

物販を見ると音源はまだみたい?

SEX PRISONER

いよいよトリ!アリゾナ州ツーソンからのパワーバイオレンスバンド。専任ボーカルいれて4人組。メンバーが非常にリラックスしたムードで淡々とセッティングしていく。ささっとライブがスタート!これが非常に楽しかった!格好良かった!!のだけど思っていたのと違ってかなり驚いた。

まずパワーバイオレンスって非常にいかつい音楽である。前述のFight It Out、ELMOは出している音は似ていないがそんなジャンルを印象的に象徴していた。つまりヒリヒリしていておっかない。内面に湛えられた目に見えない怒りがもはや現実になって観客に獰猛に襲いかかるような、そんな雰囲気がある。そしてそれこそがパワーバイオレンスという恐ろしげな単語で表現される音楽だろう!と個人的には思っていた。SEX PRISONERに関しても音源を聞いてもやはりそうだな…こええな…と思っていた。ところがライブを見るとちょっと違う。確かに曲はばかみたいに速い、音は分厚い、おっかない、しかしなんというかもっと非常にカラッとしている。雰囲気で言えばそれこそThirty Joyの表現する80年台からのハードコアを正当に継承している感じだ。重たく速いが、あくまでも透明に澄んでいるような。爽快感と言っても良いかもしれない。ゆるいわけではもちろんなくて多分この日一番かっちりしていた。(すごい練習いているか、もしくはライブをやりまくっているか、どちらかだろうと思う。)ハードコアはラフが信条なんて戯言吹き飛ばす勢いでアンサンブルが噛み合い、それでいて荒々しさが露も失われず、そして音もでかすぎるというのではなく非常に良い塩梅に調整されていた。

曲がわかりやすい、乗りやすいというこもない。たしかにキャッチーではあった。というのもこのバンド高速低速の両極端も強いが、実は最大の持ち味は中速ではなかろうか?というのは中速と高速の合間にとどまることが多く(比較的、時間的にはやはり短いのだが)、その中速リフこそがハードコアらしい溜めのあるリフが縦ノリ横ノリのグルーヴを産んでいく。これが気持ち良い。ただ低速と高速が目まぐるしすぎるほどに矢継ぎ早だ。FIOは高速と低速にそれなりに時間を割くことで観客に現状を理解する時間を与えるが、SEX PRISONERの場合はそれすらきっぱり削ぎ落としている。曲も圧倒的に短い。極限までにハードコアを削ぎ落とし、それでも明確なハードコアとして存在しているのだから尋常ではない。いわばハードコアの核や真髄を彼らは鍛錬の果についに見出してそれを提示しているのかもしれない。そんな戯言も現実味をちらりと帯びてしまうほどに堂々としたハードコアだった。

そしてやはりカラッとしている。怒りはもちろんあるだろうが、それは完全にもう飲み込んで別の何かになっている。繰り返して言うが腑抜けた音楽では全然ない。おっかないのである。でも同時に非常に楽しい。本当もう私ずっと笑っていたと思う。本当に。

いかつい見た目のボーカリストの方は獰猛でしかし非常にしなやかであった。走るような格好で飛び上がるジャンプは格好良かったし。楽しそうにフロアでステップを踏むこともしばしば。(twitterでハードコアのライブでステップに対して疑問を呈する発言を見たが、そんなのどこ吹く風でかっこよかった。本当自由だった。)

ショートチューンを幾つも披露し、そしてあっという間にライブが終わってしまった。私はもう事前に考えていたことがことごとく違って本当痛快だった。「あっはっはっっは」って笑ってしまいたいくらいであった。すごかったな〜〜〜〜〜〜。

もう完全にいい気持ちで(私はこの日お酒は一滴も飲んでいない)、物販でSEX PRISONERの長袖T-シャツを買う。ボーカリストの方と握手して(日本にきてくれてありがとう!と言えました。)帰宅。楽しかった!自分の狭量な偏見がふっとばされたのがとにかく気持ちよかった。

(あと小岩はやはり遠くていつまでたっても家にたどり着かず絶望した。)

私「今日ライブ見に行きます。(ので早く帰りたい…)」

上長「なんてバンド?」

私「セックスプリズナーです。」

上長「え?」

私「セックスプリズナーです。」

上長「それはいかがわしいな」

私「真面目なやつです」

みたいなやり取りがあって会社を出た。

そう、アメリカ合衆国アリゾナ州ツーソンのパワーバイオレンスバンドSEX PRISONERが来日しているのだ。私は来日ツアー二日目の公演を見るべく小岩にむかった。

私には珍しくオンタイムで小岩に到着。5つの日本のバンドがSEX PRISONERを迎え撃つ。

leech

一番手は千葉県船橋シティのパワーバイオレンスバンド、leech。5人組で専任ボーカルにギターが2本。ボーカルの人がガッツリハードなスタイルで異彩を放っている。

甲高いボーカルが終始シャウトをかまし、高速と低速を痙攣的に往復するさまは正しくパワーバイオレンスだ。このバンドは低速に特徴があって、スラッジ的というかそれを一歩通り越してスワンプ的だ。アメリカ南部の泥濘というか、ねっとりした腐敗したブルーズ臭が漂う。ハードコアのリフをただ低速に引き伸ばしたというよりは、妙に停滞したグルーブを打ち出していくる。このモッタリ感が非常にかっこいい。うわ〜ダメになる〜という感じ。もちろんフィードバックノイズも多めで不穏な感じ。低速が印象的なのでそこからの高速もよくよく映えてくる。

Thirty Joy

続いては東京のパワーバイオレンス/ファストコアバンド。ELMOとのスプリット音源を持っている。こちらはギターが1人に専任ボーカルの4人組。

めちゃくちゃ早いので「なんてバイオレンス…」と圧倒されるのだが、よくよく聞いてみると(今あらためて音源を聞いても思うんだけど)、楽器の音はモダンなハードコアとはちょっと違ってまだ生の音がいくらか残されているガシャガシャしたもの。リフもミュート用いて溜めを作っていくタフなものではなく、音の雰囲気もあってか80年代風のハードコアを高速でプレイしているような趣。ボーカルは高音だがやや喉にちょっと引っ掛けて叫び出すようにちょっとしゃがれている。なるほどたしかにファストコアだ。音はでかいし、攻撃性に満ち満ちているがどこかカラッとした感じがある。持っている人にしかわからなくて恐縮なのだがELMOとのスプリット3曲め(曲名がわからない音源なのだ)の曲に象徴されるようにリフがパンキッシュ(オールドスクール感)でキャッチーだ。

Fight it Out

ぼんやりしていたらいかつい見た目の人がセッティングしている。あれ?Fight It Outだ。ツアーに帯同しているからてっきりトリ前かと思っていた。そんな寝ぼけた頭をふっ飛ばしに来たのが横浜のパワーバイオレンスバンド。ギターが2人、ボーカルは専任。

Fight It Outはとにかく怖い。ピットができるのだが客の暴れ方が半端なくそれに合わせてピットも広がる。非常に暴力的だ。すでに何か会場にぴりっとした雰囲気が漂う。私はいつも後ろに下がろうかな…と思ってしまう。(この日はときすでに遅しだった。)

隠しようもなくモダンにアップデートされたパワーバイオレンスを演奏するバンドだが、この日思ったのはドラムがすごい。パワーバイオレンスは短い曲の中で速度がコロコロ変わる音楽だ。ドラムも速度だけでなくフレーズ(ドラムの場合はリフというのだろうか?)も目まぐるしく変わっていく。私は楽器の上手下手はからきしわからないのだが、FIOの場合はこのドラムが圧倒的に空間を支配している。ガッチリとしたリズムがフロアに残酷に今のリズムを叩きつけていく。この明快さ!(明快と言っても実際にやるのはすごく難しい。)

それから暴れるなら、盛り上げるならまず自分からを地で行くのがこのバンド。いかついボーカリストがフロアに降りて縱橫に暴れて、観客もそれに触発されて盛り上がる。怖くて、そして格好いい。

ELMO

続いては東京のパワーバイオレンスバンド。昨年末にリリースしたEP「Draw Morbid Brutality」は自分の中では空前のヘヴィローテンションで2曲め「Depth of Despair」はリリースから今まで際限なく聞きまくっているため、この日どうしても見たかった。ギター1人に専任ボーカルの4人組。

極端にノイズを強調したギターとベースが流行とは一線を画す凶暴なハードコアを鳴らしていく。高速パートは疾走感もあって気持ちが良いのだが、ノイズまみれの低速パートが長すぎる。高速パートの勢いを一時停止するどころか完全に息の根を止めるような執拗さでフロアを地獄に叩き込んでくる。前回、前々回見たときもそうだったがとにかくボーカルの剣呑さが常軌を逸していて、この人はラップもやっているそうなのだが、ライブが進行していくとどんどんボルテージが上がっていてこの日も相当恐ろしかった。目が据わっていて観客に怒鳴りまくっている。FIOは健全に暴れるという感じだが、(ちょっと語弊があるかもだが)ELMOの場合は絶対的にバンドと観客の間に溝があってその孤独に病んでいる感じが恐ろしくかっこいい。ノイズが全身を這っていくのに合わせて鳥肌立った。すごかった。

FIXED

続いてはFIXED。最近結成されたバンドでOSRUM、endzeweck、FRIENDSHIPのメンバーらからなるバンド。専任ボーカルいれて4人!アンプもドラムセットも(おそらく)完全に持ち込み。アンプは山積みだし、ドラムセットもなんだが一個一個がでかい。(裏にライブハウスのドラムセットがあることもあって)全体的に前に張り出して迫力がある。ちなみに出している音も超デカイ。

パワーバイオレンスではもちろんなくてどっしりとしつつも非常に柔軟なハードコアだった。ボーカルは終始シャウトしていて、ギタリストもシンガロングというかもう一人のボーカルのようにかなりの頻度で叫んでくる。速度はたしかに速いのだが、とにかく曲がとても豊かでギターはとくにただただ速度を追求して刻んでいくような弾き方ではなく低音から高温まで満遍なく使っていく。ベースも運指があってスライドも多用したりで速度を落として獲得したふくよかさがヘヴィで格好良かった。個人的には休符をすごくうまく使っていて、曲間でもまた一から合わせていくような出足の気持ちよさというのがなんかも体感できてよかったな〜。止める、というのは止めること自体の楽しさとそこから、ガッチリアンサンブルで合わせて始める、という楽しさがあるなと。

曲の複雑さとかっちりさ、再度ボーカルの使い方というところで、出ている音はぜんぜん違うがなんとなく柏シティのkamomekamomeを思い出してしまった。

物販を見ると音源はまだみたい?

SEX PRISONER

いよいよトリ!アリゾナ州ツーソンからのパワーバイオレンスバンド。専任ボーカルいれて4人組。メンバーが非常にリラックスしたムードで淡々とセッティングしていく。ささっとライブがスタート!これが非常に楽しかった!格好良かった!!のだけど思っていたのと違ってかなり驚いた。

まずパワーバイオレンスって非常にいかつい音楽である。前述のFight It Out、ELMOは出している音は似ていないがそんなジャンルを印象的に象徴していた。つまりヒリヒリしていておっかない。内面に湛えられた目に見えない怒りがもはや現実になって観客に獰猛に襲いかかるような、そんな雰囲気がある。そしてそれこそがパワーバイオレンスという恐ろしげな単語で表現される音楽だろう!と個人的には思っていた。SEX PRISONERに関しても音源を聞いてもやはりそうだな…こええな…と思っていた。ところがライブを見るとちょっと違う。確かに曲はばかみたいに速い、音は分厚い、おっかない、しかしなんというかもっと非常にカラッとしている。雰囲気で言えばそれこそThirty Joyの表現する80年台からのハードコアを正当に継承している感じだ。重たく速いが、あくまでも透明に澄んでいるような。爽快感と言っても良いかもしれない。ゆるいわけではもちろんなくて多分この日一番かっちりしていた。(すごい練習いているか、もしくはライブをやりまくっているか、どちらかだろうと思う。)ハードコアはラフが信条なんて戯言吹き飛ばす勢いでアンサンブルが噛み合い、それでいて荒々しさが露も失われず、そして音もでかすぎるというのではなく非常に良い塩梅に調整されていた。

曲がわかりやすい、乗りやすいというこもない。たしかにキャッチーではあった。というのもこのバンド高速低速の両極端も強いが、実は最大の持ち味は中速ではなかろうか?というのは中速と高速の合間にとどまることが多く(比較的、時間的にはやはり短いのだが)、その中速リフこそがハードコアらしい溜めのあるリフが縦ノリ横ノリのグルーヴを産んでいく。これが気持ち良い。ただ低速と高速が目まぐるしすぎるほどに矢継ぎ早だ。FIOは高速と低速にそれなりに時間を割くことで観客に現状を理解する時間を与えるが、SEX PRISONERの場合はそれすらきっぱり削ぎ落としている。曲も圧倒的に短い。極限までにハードコアを削ぎ落とし、それでも明確なハードコアとして存在しているのだから尋常ではない。いわばハードコアの核や真髄を彼らは鍛錬の果についに見出してそれを提示しているのかもしれない。そんな戯言も現実味をちらりと帯びてしまうほどに堂々としたハードコアだった。

そしてやはりカラッとしている。怒りはもちろんあるだろうが、それは完全にもう飲み込んで別の何かになっている。繰り返して言うが腑抜けた音楽では全然ない。おっかないのである。でも同時に非常に楽しい。本当もう私ずっと笑っていたと思う。本当に。

いかつい見た目のボーカリストの方は獰猛でしかし非常にしなやかであった。走るような格好で飛び上がるジャンプは格好良かったし。楽しそうにフロアでステップを踏むこともしばしば。(twitterでハードコアのライブでステップに対して疑問を呈する発言を見たが、そんなのどこ吹く風でかっこよかった。本当自由だった。)

ショートチューンを幾つも披露し、そしてあっという間にライブが終わってしまった。私はもう事前に考えていたことがことごとく違って本当痛快だった。「あっはっはっっは」って笑ってしまいたいくらいであった。すごかったな〜〜〜〜〜〜。

もう完全にいい気持ちで(私はこの日お酒は一滴も飲んでいない)、物販でSEX PRISONERの長袖T-シャツを買う。ボーカリストの方と握手して(日本にきてくれてありがとう!と言えました。)帰宅。楽しかった!自分の狭量な偏見がふっとばされたのがとにかく気持ちよかった。

(あと小岩はやはり遠くていつまでたっても家にたどり着かず絶望した。)

ラベル:

ELMO,

Fight It Out,

Fixed,

leech,

Sex Prisoner,

Thirty Joy,

アメリカ,

ハードコア,

パワーバイオレンス,

音楽,

日本

2018年4月15日日曜日

レイフ・GW・ペーション/許されざる者

スウェーデンの作家による長編小説。

この物語の主人公ヨハンソンの設定は面白い。あまり他に類を見ない。まずすでに定年を迎えた老人であること。それから現役時代は制服警察官から始まり国家犯罪捜査局の長官にまで上り詰めた有能な男であること。警察小説では概ね出世すればするほど嫌われるものだけど、引退した今でも現場からは厚い信頼と好意をむけられていること。自信家で頭の回転が早く、口が悪いが友人には恵まれていること。妻は20歳年下の銀行の頭取であること。家族は裕福で自分も警察意外の会社の役員であること。普通警察小説の主人公たち、あるいは彼もしくは彼女と組むことになるパートナーというのは敏腕であるがどこかしら社会性を欠如している人物であることが多い。同じく北欧のヘニング・マンケル(RIP)による刑事ヴァランダー・シリーズや、ユッシ・エーズラ・オールスンの特捜部Qシリーズなどなど。これは犯罪事件の解決に、1人の人間である刑事が抱える個人的な問題の解決(あるいは未解決)をダブらせることで物語に深みを与える手段でもある。だからこうやってともすると読み手に嫌な気持ちを持たれてしまうような、完璧な人物を配置することは普通やらない。ペーションは持てるものである主人公を老人にすることで、さらにそれゆえ(老衰ではなくて体にガタが来ているという意味で)死にかけている(主人公ヨハンソンは脳梗塞で倒れて右半身が麻痺している。)という属性を付与することでそんな批判的な感情をうまく回避している。さらに主人公が老齢ゆえの物語の機能的な「苦味」がうまく走るように巧みに物語を設定している。

警察組織に属さない、体もうまく動かないので安楽椅子探偵のような趣で、警察組織の面倒なしきたり(縄張り争い、無能な上層部の入れるチャチャなど)から開放されていて、好きに動ける。それに尊敬を集めているがゆえに警察の機能は無限に使える。金持ちの兄、トラウマを抱える腕っ節の強いロシア移民の若者をチームに入れて、いわばチート状態で事件捜査に乗り出すわけで、そういった意味では警察小説というよりは探偵小説のか形式なのかもしれない。兎にも角にもそうすることで色々なしがらみから解脱した結果捜査のテンポがあがり、ただただ目の前の時効を迎えた殺人事件にフォーカスされている。

犯人はわかっても法的な精査を課すことができないので、当然主人公は彼/彼女の殊遇について一体どのような判断を下すのか、というところが犯人は誰か?という根本的な問題に加えて読者の楽しみになる。これは大きい。章ごとの冒頭には「目には目を」というあの有名な警句を配置し、またトラウマを抱えたロシア人を主人公のそばに配することで暴力的な解決方法(それが読者の望みの一つでもある。)を目の前にチラチラさせる、というこなれた書き方である。(ペーションの小説が日本で発売されるのはこの本が初めてだが、本国では国を代表する作家だそうだ。自身警察官ではないが警察で働いたこともあり、犯罪学の教授でもあるそうだ。)

強気に振る舞う主人公にとってこの事件の操作が大きな楽しみであると同時に、大きな負担になっていることは作者は直接的に書かない。(ロシア人の若者がちらほら心配する様子を書く程度。)ここのバランス感覚が個人的には好きだ。つまりただ文字を追うのではなく、その情報を組立てて頭のなかで完成する物語が。忠臣蔵を紐解くまでもなく、古今東西西洋登用問わず、人間というのは復讐譚が好きなものだが、そのきれいな物語は実際どのような味がするのだろう、というテーマを非常に真摯に(そのテーマについて作者が直接的に登場人物の口から語らせている描写は皆無である)描いている、と思った。面白かった。

この物語の主人公ヨハンソンの設定は面白い。あまり他に類を見ない。まずすでに定年を迎えた老人であること。それから現役時代は制服警察官から始まり国家犯罪捜査局の長官にまで上り詰めた有能な男であること。警察小説では概ね出世すればするほど嫌われるものだけど、引退した今でも現場からは厚い信頼と好意をむけられていること。自信家で頭の回転が早く、口が悪いが友人には恵まれていること。妻は20歳年下の銀行の頭取であること。家族は裕福で自分も警察意外の会社の役員であること。普通警察小説の主人公たち、あるいは彼もしくは彼女と組むことになるパートナーというのは敏腕であるがどこかしら社会性を欠如している人物であることが多い。同じく北欧のヘニング・マンケル(RIP)による刑事ヴァランダー・シリーズや、ユッシ・エーズラ・オールスンの特捜部Qシリーズなどなど。これは犯罪事件の解決に、1人の人間である刑事が抱える個人的な問題の解決(あるいは未解決)をダブらせることで物語に深みを与える手段でもある。だからこうやってともすると読み手に嫌な気持ちを持たれてしまうような、完璧な人物を配置することは普通やらない。ペーションは持てるものである主人公を老人にすることで、さらにそれゆえ(老衰ではなくて体にガタが来ているという意味で)死にかけている(主人公ヨハンソンは脳梗塞で倒れて右半身が麻痺している。)という属性を付与することでそんな批判的な感情をうまく回避している。さらに主人公が老齢ゆえの物語の機能的な「苦味」がうまく走るように巧みに物語を設定している。

警察組織に属さない、体もうまく動かないので安楽椅子探偵のような趣で、警察組織の面倒なしきたり(縄張り争い、無能な上層部の入れるチャチャなど)から開放されていて、好きに動ける。それに尊敬を集めているがゆえに警察の機能は無限に使える。金持ちの兄、トラウマを抱える腕っ節の強いロシア移民の若者をチームに入れて、いわばチート状態で事件捜査に乗り出すわけで、そういった意味では警察小説というよりは探偵小説のか形式なのかもしれない。兎にも角にもそうすることで色々なしがらみから解脱した結果捜査のテンポがあがり、ただただ目の前の時効を迎えた殺人事件にフォーカスされている。

犯人はわかっても法的な精査を課すことができないので、当然主人公は彼/彼女の殊遇について一体どのような判断を下すのか、というところが犯人は誰か?という根本的な問題に加えて読者の楽しみになる。これは大きい。章ごとの冒頭には「目には目を」というあの有名な警句を配置し、またトラウマを抱えたロシア人を主人公のそばに配することで暴力的な解決方法(それが読者の望みの一つでもある。)を目の前にチラチラさせる、というこなれた書き方である。(ペーションの小説が日本で発売されるのはこの本が初めてだが、本国では国を代表する作家だそうだ。自身警察官ではないが警察で働いたこともあり、犯罪学の教授でもあるそうだ。)

強気に振る舞う主人公にとってこの事件の操作が大きな楽しみであると同時に、大きな負担になっていることは作者は直接的に書かない。(ロシア人の若者がちらほら心配する様子を書く程度。)ここのバランス感覚が個人的には好きだ。つまりただ文字を追うのではなく、その情報を組立てて頭のなかで完成する物語が。忠臣蔵を紐解くまでもなく、古今東西西洋登用問わず、人間というのは復讐譚が好きなものだが、そのきれいな物語は実際どのような味がするのだろう、というテーマを非常に真摯に(そのテーマについて作者が直接的に登場人物の口から語らせている描写は皆無である)描いている、と思った。面白かった。

ラベル:

スウェーデン,

ミステリー,

レイフ・GW・ペーション,

警察小説,

本

Reprisal/Boundless Human Stupidity

イタリアのメタルコアバンドの2ndアルバム。

2000年にGood Life Recordingsからリリースされた。

同名のイギリスのメタルバンドとは違ってイタリアのヴィーガン・ストレートエッジ・ハードコアバンド。1996年に結成し、2003年に解散済み。サブジャンルで言うところのフュリー・エッジに属するバンドで、先日感想を書いたベルギーのArkangelがかっこよかったので同じジャンルに属するバンド、ということでReprisalにたどり着いた。

余談なのだが、ここらへんのバンドの多くが音源をデジタルで販売していないような気がする。これは新品CDで購入できた。私が持っているのはボーナストラックが2曲入っている特殊ジャケットのもの。

スラッシュ・メタルバンドSlayerに影響された単音リフに、やはりメタルの影響色濃いイーヴィルなボーカルを載せた攻撃的なハードコア、言うまでもなくメタルとハードコアの融合という意味でメタルコアのことをフューリー・エッジ、エッジ・メタルというらしい。アルバムのタイトルは「果てしない人間の愚かさ」であるからやはり自己反省的で厳格なミリタントなバンドなのだろう。菜食主義で酒もタバコもドラッグも快楽目的のセックスもなし。現代社会の良さと言われるすべてに中指を立てるスタイル。

経験がある人ならわかってもらえるだろうが普通の人はあまり激しい音楽を聞かない。だから私も会社の人とかには面倒くさいので「デスメタル好き」とか言われてそれを甘んじて受けている。普通の人からすると激しい音楽というととりあえずデスメタルで、別にそれ以上の興味は持っていないから仕方がない。私も今はフュリー・エッジにハマっているんです、なんていわないし。なんでこんなことを書くのかというと、この手のジャンルを聞くとハードコアをハードコアたらしめるのは何なのか?と思うからだ。前述の通りリフもボーカルもメタルからの影響がでかいとしたらそれはメタルではないの?となる。前情報でメタルコアだと知っているからということもあるだろうが、ArkangelもReprisalもメタルっぽくはあれどやはりハードコアに聞こえる。

ドラムはよく叩くが曲の速度は中速くらい。それから単音リフも間にブリッヂミュートを挟んでいる。速さを追求してよどみなく突っ走る、もしくはザクザク刻んでいくというメタルの王道からは逸脱している。タイムラインにリフをわかりやすく分解したような変則的なメタルノームを聴いているような感覚で、やはり強烈にビート感(モッシュ感)を意識している。つまりあえて遅くしている。高速をスローモーションのように引き伸ばしていくドゥーミィなそれとは明らかに異なる。首を振る縦の動きではなく、合わせて体が揺れる横の動きだ。

Arkangelと比べると単音リフ意外の低音リフの頻度がかなり高く、鎧を着ているように堅固。吐き捨てるイーヴィルボーカルに低音咆哮も乗るので、より遅くより暴力的になっている。演奏はかっちりしていて、ミニマルなリフを振り回し一転してやや速度の乗る単音トレモロリフに突入、溜めのあるミュートを挟んだ単音リフに回帰、という流れ。

7曲目はツーバスにストレートなミュートリフを主体としたほぼメタルな曲なのでこの曲を聞くとフュリー・エッジらしさが明確に浮き彫りにされていて面白い。

ニュースクール・ハードコアというとなんとなく叙情派のイメージがあったけど、こういうクリーンボーカルやメロディを一切顧みない激しい音楽があるのかと思うと面白い。

2000年にGood Life Recordingsからリリースされた。

同名のイギリスのメタルバンドとは違ってイタリアのヴィーガン・ストレートエッジ・ハードコアバンド。1996年に結成し、2003年に解散済み。サブジャンルで言うところのフュリー・エッジに属するバンドで、先日感想を書いたベルギーのArkangelがかっこよかったので同じジャンルに属するバンド、ということでReprisalにたどり着いた。

余談なのだが、ここらへんのバンドの多くが音源をデジタルで販売していないような気がする。これは新品CDで購入できた。私が持っているのはボーナストラックが2曲入っている特殊ジャケットのもの。

スラッシュ・メタルバンドSlayerに影響された単音リフに、やはりメタルの影響色濃いイーヴィルなボーカルを載せた攻撃的なハードコア、言うまでもなくメタルとハードコアの融合という意味でメタルコアのことをフューリー・エッジ、エッジ・メタルというらしい。アルバムのタイトルは「果てしない人間の愚かさ」であるからやはり自己反省的で厳格なミリタントなバンドなのだろう。菜食主義で酒もタバコもドラッグも快楽目的のセックスもなし。現代社会の良さと言われるすべてに中指を立てるスタイル。

経験がある人ならわかってもらえるだろうが普通の人はあまり激しい音楽を聞かない。だから私も会社の人とかには面倒くさいので「デスメタル好き」とか言われてそれを甘んじて受けている。普通の人からすると激しい音楽というととりあえずデスメタルで、別にそれ以上の興味は持っていないから仕方がない。私も今はフュリー・エッジにハマっているんです、なんていわないし。なんでこんなことを書くのかというと、この手のジャンルを聞くとハードコアをハードコアたらしめるのは何なのか?と思うからだ。前述の通りリフもボーカルもメタルからの影響がでかいとしたらそれはメタルではないの?となる。前情報でメタルコアだと知っているからということもあるだろうが、ArkangelもReprisalもメタルっぽくはあれどやはりハードコアに聞こえる。

ドラムはよく叩くが曲の速度は中速くらい。それから単音リフも間にブリッヂミュートを挟んでいる。速さを追求してよどみなく突っ走る、もしくはザクザク刻んでいくというメタルの王道からは逸脱している。タイムラインにリフをわかりやすく分解したような変則的なメタルノームを聴いているような感覚で、やはり強烈にビート感(モッシュ感)を意識している。つまりあえて遅くしている。高速をスローモーションのように引き伸ばしていくドゥーミィなそれとは明らかに異なる。首を振る縦の動きではなく、合わせて体が揺れる横の動きだ。

Arkangelと比べると単音リフ意外の低音リフの頻度がかなり高く、鎧を着ているように堅固。吐き捨てるイーヴィルボーカルに低音咆哮も乗るので、より遅くより暴力的になっている。演奏はかっちりしていて、ミニマルなリフを振り回し一転してやや速度の乗る単音トレモロリフに突入、溜めのあるミュートを挟んだ単音リフに回帰、という流れ。

7曲目はツーバスにストレートなミュートリフを主体としたほぼメタルな曲なのでこの曲を聞くとフュリー・エッジらしさが明確に浮き彫りにされていて面白い。

ニュースクール・ハードコアというとなんとなく叙情派のイメージがあったけど、こういうクリーンボーカルやメロディを一切顧みない激しい音楽があるのかと思うと面白い。

ドン・ウィンズロウ/ダ・フォース

アメリカの作家の長編小説。

私立探偵、麻薬取締官ときていよいよ本丸の警察官を書いたのがこの作品。(サーファー探偵で元警察官という主人公はいたけど。)警察の戦いを書いているのだが、そこはウィンズロウなので一筋縄ではいかない。主人公たちは汚れきった警察官であり、立場を利用してギャングやマフィアと結託している。賄賂を受け取る。麻薬を嗜む。(正当防衛でない)殺人をする。

個人的には警察小説の醍醐味の一つに実在しない”正義”という概念を無理やり現実に当てはめようとして、当然生じる両者の不整合がもたらす葛藤があると思っている。ところがこの小説の主人公マローンはこの葛藤がない。もはや迷う境地には居ない。なぜなら最前線(=街/ストリート)で戦う警察官として嫌なものを多く目にしてきた結果、現場に合わせて自分の正義の形を器用に変えてきたから。これこそが彼と仲間たちが落ちていく過程だった。つまり柔軟になるということが。ヤクザものたちに幅を利かせ、N.W.A.の「Fuck the Police」を鳴らしながら愛車のカマロを駆り街の王を自称するマローンは一見タフだし、自分でもそう思っている。ところがマローンは前述の通り自分の持つ正義に拘りがなく、場面場面で都合よくその正義のかたちを変えてきた男だ。正義を捨てる潔さはなく、ギャングを非合法に葬り、その麻薬を強奪しても自分は正義だと思っている。マローンは愚かな男だがそれは汚職警官だからではない。端的に言ってダサいのだ。言っていることとやっていることが全く一致していない。タフぶっている割にすぐに楽な方に流れる。その証拠に忌み嫌っているネズミにいざ自分がなる段には全く逡巡すらしないではないか。仲間を家族以上の魂のつながった存在だと賛美する割にあっさり彼らを裏切り、そして「妻と子供のためだから」というのである。ダサい。ダサすぎる。この男の弱さはもはや醜い。(私は自分がマローンよりタフだと言っているわけではない。彼ほど虚栄心が強くないだけだ。)

この物語は二段階の堕落を描いている。正義に燃える警察官であったマローンが悪党に落ちる様、そして汚職警官から裏切り者に落ちる様。いずれも心の弱さ故の自業自得(私はこの言葉あまり好きじゃないんだけど)なわけで、ほとんどの警察官は作中ですら真面目に働いているのである。たしかに腐敗が横行している、上に行けば行くほど低リスクで私腹を肥やしている、司法制度が機能していない、全て然りだろう。下のものが割りを食うのはいつの時代、どの業界でもそうである。しかしそれを糾弾するマローンの姿はやはり格好悪かったのである。

この小説を読んで面白かったのはキャラクターが立っているが決して内面に深く切り込んでいるわけではない。つまり人物像系としては(巧みにそうしないようにしているのだろうが)やや形式的だと思う。民族的なあるある感が詰め込まれておりわかりやすい。(私は日本育ち日本在住なのでこの判断はフェアではない可能性が大いにあるが。)だから汚れた警察官を主役に据えても、アメリカ文学海の狂犬ジェイムズ・エルロイの書く警察小説とは明確に雰囲気が異なる。エルロイは警察官を動かすことで彼らの内面の動きを描こうとするが、ウィンズロウは逆で主人公の内面的な葛藤はふんだんに書くが、あくまでも社会問題として警察官の汚職を描こうとする。身も蓋もないがエルロイの書く警察官たちは皆変態であるが、この小説には変態は一人も出てこない。変態とは例えばホモフォビアのホモとかそういうことではなくて(つまり説明として不十分)、異常なこだわりを持った人物という意味。エルロイ作品の登場人物たちは出世欲が強くても社会がどうなろうと知ったことではないのだ。毛色が異なるということで優劣はもちろんないが、個人的にはやはりウィンズロウという作家はどこまでも真面目な人なんだなという印象が強くなった。

主人公マローンのことをボロクソに貶してしまったがもちろん小説としては大変面白かった。

私立探偵、麻薬取締官ときていよいよ本丸の警察官を書いたのがこの作品。(サーファー探偵で元警察官という主人公はいたけど。)警察の戦いを書いているのだが、そこはウィンズロウなので一筋縄ではいかない。主人公たちは汚れきった警察官であり、立場を利用してギャングやマフィアと結託している。賄賂を受け取る。麻薬を嗜む。(正当防衛でない)殺人をする。

個人的には警察小説の醍醐味の一つに実在しない”正義”という概念を無理やり現実に当てはめようとして、当然生じる両者の不整合がもたらす葛藤があると思っている。ところがこの小説の主人公マローンはこの葛藤がない。もはや迷う境地には居ない。なぜなら最前線(=街/ストリート)で戦う警察官として嫌なものを多く目にしてきた結果、現場に合わせて自分の正義の形を器用に変えてきたから。これこそが彼と仲間たちが落ちていく過程だった。つまり柔軟になるということが。ヤクザものたちに幅を利かせ、N.W.A.の「Fuck the Police」を鳴らしながら愛車のカマロを駆り街の王を自称するマローンは一見タフだし、自分でもそう思っている。ところがマローンは前述の通り自分の持つ正義に拘りがなく、場面場面で都合よくその正義のかたちを変えてきた男だ。正義を捨てる潔さはなく、ギャングを非合法に葬り、その麻薬を強奪しても自分は正義だと思っている。マローンは愚かな男だがそれは汚職警官だからではない。端的に言ってダサいのだ。言っていることとやっていることが全く一致していない。タフぶっている割にすぐに楽な方に流れる。その証拠に忌み嫌っているネズミにいざ自分がなる段には全く逡巡すらしないではないか。仲間を家族以上の魂のつながった存在だと賛美する割にあっさり彼らを裏切り、そして「妻と子供のためだから」というのである。ダサい。ダサすぎる。この男の弱さはもはや醜い。(私は自分がマローンよりタフだと言っているわけではない。彼ほど虚栄心が強くないだけだ。)

この物語は二段階の堕落を描いている。正義に燃える警察官であったマローンが悪党に落ちる様、そして汚職警官から裏切り者に落ちる様。いずれも心の弱さ故の自業自得(私はこの言葉あまり好きじゃないんだけど)なわけで、ほとんどの警察官は作中ですら真面目に働いているのである。たしかに腐敗が横行している、上に行けば行くほど低リスクで私腹を肥やしている、司法制度が機能していない、全て然りだろう。下のものが割りを食うのはいつの時代、どの業界でもそうである。しかしそれを糾弾するマローンの姿はやはり格好悪かったのである。

この小説を読んで面白かったのはキャラクターが立っているが決して内面に深く切り込んでいるわけではない。つまり人物像系としては(巧みにそうしないようにしているのだろうが)やや形式的だと思う。民族的なあるある感が詰め込まれておりわかりやすい。(私は日本育ち日本在住なのでこの判断はフェアではない可能性が大いにあるが。)だから汚れた警察官を主役に据えても、アメリカ文学海の狂犬ジェイムズ・エルロイの書く警察小説とは明確に雰囲気が異なる。エルロイは警察官を動かすことで彼らの内面の動きを描こうとするが、ウィンズロウは逆で主人公の内面的な葛藤はふんだんに書くが、あくまでも社会問題として警察官の汚職を描こうとする。身も蓋もないがエルロイの書く警察官たちは皆変態であるが、この小説には変態は一人も出てこない。変態とは例えばホモフォビアのホモとかそういうことではなくて(つまり説明として不十分)、異常なこだわりを持った人物という意味。エルロイ作品の登場人物たちは出世欲が強くても社会がどうなろうと知ったことではないのだ。毛色が異なるということで優劣はもちろんないが、個人的にはやはりウィンズロウという作家はどこまでも真面目な人なんだなという印象が強くなった。

主人公マローンのことをボロクソに貶してしまったがもちろん小説としては大変面白かった。

2018年4月8日日曜日

illya/Microcosmos

日本は東京のハードコア・パンクバンドの1stアルバム。

2018年にCaptured Recordsからリリースされた。

2006年に結成されたバンドで今まで3つのEPとスプリット音源などをリリースしている。CDのジャケット裏によるとメンバーは5人。(FBだとギターが三人の6人となっている。)

ライブも音源も未体験だったがなんとなーく買ってみた。ジャケットの雰囲気から勝手に激情系のハードコアバンドかなと思っていたら全然違ってびっくりした。冒頭の曲(と中盤にインタールード的な曲もある)のみアルペジオにシャウトが乗るスタイルでややポスト感漂うが、あとはもう完全に日本のハードコア・パンクだ。ツタツタ突っ走るドラムに太めのベースがうねり、疾走感をそのままリフに落とし込んだギター。ボーカルは前のめりにまくし立てるように全編ほぼシャウトで叫び続ける。暑苦しいコーラスワークが曲に極めて荒々しい華を添える。重たさと速さが両立したハードコアスタイルだが、印象的なギターソロが象徴するようにメロディが強烈に意識されており、歌唱にないポップさを楽器隊が一手に担う。結果アグレッションをスタート地点としたハードコアに他に類を見ない叙情性を両立させた楽曲が生まれてくる、という感じ。これをして熱いハードコアなんだよ!というのはたしかにそうなのだが、よくよく聴いてみると決してただ突っ走っておわるハードコアとは異なる事がよく分かる。一番わかり易いのはその叙情性を生み出す表現力の豊かさと、それを支える表現力だろうか。illyaは概ね3分台の楽曲といえば、この手のジャンルにしては長いとは言わないが、短くはないことがわかる。激情ほど悩んでいないが、もちろん脳みそまで筋肉の男たちがただ騒いで暴れているわけではない。ジャパニーズ・スタイルを飲み込んだ上で、自分たちなりに分解しどの要素が楽曲をジャパニーズ・ハードコア足らしめているのかを解釈し、そこに有り余るエネルギーを注ぎ込んでいる。パワーに振るのではなく、クラスト的な粗さをあえて捨てて鋭さと叙情性に力を割く。直線的なボーカルに絡みついていくようなギターのメロディがなんとも華やかだ。例えば8曲目の急展開もスムーズで違和感がない。

とにかくまっすぐな歌詞が苦しいほどに熱い。小難しい言葉を並べ立てて懊悩を表現しようとする激情系とはやはり完全に異なる世界観。話し言葉をノートに書きなぐったような飾らなさが、小恥ずかしさのバリアを突き抜けていい歳した胸に突き刺さってくる。胸に去来するのは憧れだ…なんて言いたくない気持ちになってしまう。きっとライブを見たらさらにビシビシ来るのではないだろうか。

良い意味で期待が裏切られて面白かった。心情はあくまでもストレートだが曲は結構ひねってあって、Death Sideもそうだったけど単にシンプルで熱いのがジャパニーズ・スタイルではないんだなあと思った次第。表現力はもっと豊かで複雑。

2018年にCaptured Recordsからリリースされた。

2006年に結成されたバンドで今まで3つのEPとスプリット音源などをリリースしている。CDのジャケット裏によるとメンバーは5人。(FBだとギターが三人の6人となっている。)

ライブも音源も未体験だったがなんとなーく買ってみた。ジャケットの雰囲気から勝手に激情系のハードコアバンドかなと思っていたら全然違ってびっくりした。冒頭の曲(と中盤にインタールード的な曲もある)のみアルペジオにシャウトが乗るスタイルでややポスト感漂うが、あとはもう完全に日本のハードコア・パンクだ。ツタツタ突っ走るドラムに太めのベースがうねり、疾走感をそのままリフに落とし込んだギター。ボーカルは前のめりにまくし立てるように全編ほぼシャウトで叫び続ける。暑苦しいコーラスワークが曲に極めて荒々しい華を添える。重たさと速さが両立したハードコアスタイルだが、印象的なギターソロが象徴するようにメロディが強烈に意識されており、歌唱にないポップさを楽器隊が一手に担う。結果アグレッションをスタート地点としたハードコアに他に類を見ない叙情性を両立させた楽曲が生まれてくる、という感じ。これをして熱いハードコアなんだよ!というのはたしかにそうなのだが、よくよく聴いてみると決してただ突っ走っておわるハードコアとは異なる事がよく分かる。一番わかり易いのはその叙情性を生み出す表現力の豊かさと、それを支える表現力だろうか。illyaは概ね3分台の楽曲といえば、この手のジャンルにしては長いとは言わないが、短くはないことがわかる。激情ほど悩んでいないが、もちろん脳みそまで筋肉の男たちがただ騒いで暴れているわけではない。ジャパニーズ・スタイルを飲み込んだ上で、自分たちなりに分解しどの要素が楽曲をジャパニーズ・ハードコア足らしめているのかを解釈し、そこに有り余るエネルギーを注ぎ込んでいる。パワーに振るのではなく、クラスト的な粗さをあえて捨てて鋭さと叙情性に力を割く。直線的なボーカルに絡みついていくようなギターのメロディがなんとも華やかだ。例えば8曲目の急展開もスムーズで違和感がない。

とにかくまっすぐな歌詞が苦しいほどに熱い。小難しい言葉を並べ立てて懊悩を表現しようとする激情系とはやはり完全に異なる世界観。話し言葉をノートに書きなぐったような飾らなさが、小恥ずかしさのバリアを突き抜けていい歳した胸に突き刺さってくる。胸に去来するのは憧れだ…なんて言いたくない気持ちになってしまう。きっとライブを見たらさらにビシビシ来るのではないだろうか。

良い意味で期待が裏切られて面白かった。心情はあくまでもストレートだが曲は結構ひねってあって、Death Sideもそうだったけど単にシンプルで熱いのがジャパニーズ・スタイルではないんだなあと思った次第。表現力はもっと豊かで複雑。

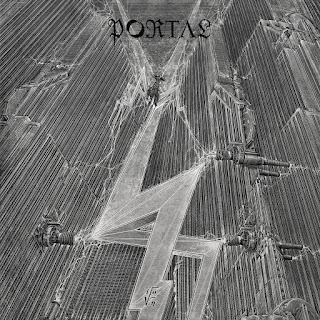

Portal/ION

オーストラリアはクイーンズランド州ブリスベンのデスメタルバンドの5枚目のアルバム。

2018年にPrfound Lore Recordsよりリリースされた。

1994年に結成されたバンドで、ボーカルはラジオのようなオブジェをかぶったり、指に触手をはめたりして異様な格好をし、それ以外のメンバーは共通して死刑執行人のような不吉な黒いマスクをかぶっている。見た目も異様なら鳴らす音も同様で、7減ギターの指板を所狭しと指が這い廻り、いわゆるテクニカル・デスメタルとは明らかに流儀が異なる技工で気持ちの悪いオンリーワンなデスメタルを鳴らすバンド。おそらくH.P.ラブクラフトの創作した異形の神話に触発された世界観を音と見た目でで再現するという冒涜的な挑戦を続けている。

何年か前の来日公演を幸運にも目にすることが出来たが、名状しがたいという言葉ぴったりなくらい異次元なライブだった。

異様で偉大な旧支配者クトゥルーの寝床、今は海底に沈むルルイエは人間には理解できない角度で巨石が組まれているらしいのだが、その不自然な異様さを表現するかのごとく、メタルやハードコアというジャンルで一般的に追求される美学とは異なる角度でヘヴィさを追求している稀有なバンドだ。面白いのはあくまでもデス/ブラックメタルという表現の”枠”で勝負していること。神秘性を演出する際、シンセサイザーやその他の、例えば盲目白痴の神を慰める太鼓と笛などの楽器を用いることは基本的にない。流行りのハーシュノイズに手をのばすこともない。楽器もそうだし、曲でも芸術的なスローパートなどを用いることは一切ない。あくまでもデス/ブラックメタルの手法を用いる、という厳格な縛りを自らに課している。このストイックさは、見た目の異様さ(同時に目を引くキャッチーさでもある)に見られる計算高さ、ともすると醸し出されるあざとさとは相対する要素であり、決して奇抜な見た目で耳目を集めようという奇をてらったバンドではないことを証明している。

2013年の「Vexovoid」から5年、基本的な曲の方構成としては正しく前作(そしてそれ以前の作品)を踏襲する流れになっているのだが、大きい変化もある。それは音だ。ギターとベースの音が劇的に違う。音がクリアにそして軽くなっている。重たい、ということはこの手のジャンルでは生命線だ。音楽は時代とともに変化してきたが、基本的にメタルの世界では音はどんどん重たくなってきていると思う。(もちろんバンドによっていろんなバランスがあるのだが。)技術の進歩がメタルの生命線に常に加担しているといってもいい。そのくらい基本的なところをやはりPortalも抑えてきたわけだ。重たさを神秘性に絡めてうまく使っている印象があったから、今回ここを捨てたというのは純粋に驚きだった。

一体神秘性とはなにか、それは隠匿にほかならない。マスクをかぶるのも、変名を使うのも、コープス・ペイントを施すのも、個人から個性を剥ぎ取り、別のなにか、異様ななにかになる儀式だ。人は何かよくわからないものに心を惹かれる。Portalはここをうまく使っている。もったりとした音作りから生まれる重量感を霧のように使って神秘性を演出していたのに、今作ではその霧が晴れて一件見晴らしが良くなっている。リフも低音だけでなく指板をまんべんなく使った鋭角的なものが目立つ。音がはっきりしたことで奇怪なリフの異様さが目立っている。ドスを訊かせるというよりは冒涜的なカルトの司祭の詠唱めいたボーカルは健在で、音は変わったもののどう聞いてもPortalだ。むしろやはりその異様さがソリッドに表現されている。

しかしこの鋭さはなんだろう。ジャケットの稲妻がヒントだ。この鋭さと角度。「ION」というタイトル。SF的だ。名状しがたさに形が備わった気がする。とはいえ一気にサイボーグしたわけではなく、肝である蠢く生々しさは健在である。だから小説で言えばチャイナ・ミエヴィルの「ペルディード・ストリート・ステーション」的な世界観だ。SFと怪奇が入り混じった都市で異形が練り歩く、まさにあの世界観ではないか。ラブクラフト的な暗黒から一歩踏み出した、そしてその先もやはりどうかしている。すげー面白い。

音の重量感を敢えて減らすことで本性を顕にしている恐ろしいアルバム。やはりぶっ飛んでいるな〜と思う。(ルールが)厳格であるということはやはり表現を面白くするのだな〜と思わせる。また来日してほしいな。

2018年にPrfound Lore Recordsよりリリースされた。

1994年に結成されたバンドで、ボーカルはラジオのようなオブジェをかぶったり、指に触手をはめたりして異様な格好をし、それ以外のメンバーは共通して死刑執行人のような不吉な黒いマスクをかぶっている。見た目も異様なら鳴らす音も同様で、7減ギターの指板を所狭しと指が這い廻り、いわゆるテクニカル・デスメタルとは明らかに流儀が異なる技工で気持ちの悪いオンリーワンなデスメタルを鳴らすバンド。おそらくH.P.ラブクラフトの創作した異形の神話に触発された世界観を音と見た目でで再現するという冒涜的な挑戦を続けている。

何年か前の来日公演を幸運にも目にすることが出来たが、名状しがたいという言葉ぴったりなくらい異次元なライブだった。

異様で偉大な旧支配者クトゥルーの寝床、今は海底に沈むルルイエは人間には理解できない角度で巨石が組まれているらしいのだが、その不自然な異様さを表現するかのごとく、メタルやハードコアというジャンルで一般的に追求される美学とは異なる角度でヘヴィさを追求している稀有なバンドだ。面白いのはあくまでもデス/ブラックメタルという表現の”枠”で勝負していること。神秘性を演出する際、シンセサイザーやその他の、例えば盲目白痴の神を慰める太鼓と笛などの楽器を用いることは基本的にない。流行りのハーシュノイズに手をのばすこともない。楽器もそうだし、曲でも芸術的なスローパートなどを用いることは一切ない。あくまでもデス/ブラックメタルの手法を用いる、という厳格な縛りを自らに課している。このストイックさは、見た目の異様さ(同時に目を引くキャッチーさでもある)に見られる計算高さ、ともすると醸し出されるあざとさとは相対する要素であり、決して奇抜な見た目で耳目を集めようという奇をてらったバンドではないことを証明している。

2013年の「Vexovoid」から5年、基本的な曲の方構成としては正しく前作(そしてそれ以前の作品)を踏襲する流れになっているのだが、大きい変化もある。それは音だ。ギターとベースの音が劇的に違う。音がクリアにそして軽くなっている。重たい、ということはこの手のジャンルでは生命線だ。音楽は時代とともに変化してきたが、基本的にメタルの世界では音はどんどん重たくなってきていると思う。(もちろんバンドによっていろんなバランスがあるのだが。)技術の進歩がメタルの生命線に常に加担しているといってもいい。そのくらい基本的なところをやはりPortalも抑えてきたわけだ。重たさを神秘性に絡めてうまく使っている印象があったから、今回ここを捨てたというのは純粋に驚きだった。

一体神秘性とはなにか、それは隠匿にほかならない。マスクをかぶるのも、変名を使うのも、コープス・ペイントを施すのも、個人から個性を剥ぎ取り、別のなにか、異様ななにかになる儀式だ。人は何かよくわからないものに心を惹かれる。Portalはここをうまく使っている。もったりとした音作りから生まれる重量感を霧のように使って神秘性を演出していたのに、今作ではその霧が晴れて一件見晴らしが良くなっている。リフも低音だけでなく指板をまんべんなく使った鋭角的なものが目立つ。音がはっきりしたことで奇怪なリフの異様さが目立っている。ドスを訊かせるというよりは冒涜的なカルトの司祭の詠唱めいたボーカルは健在で、音は変わったもののどう聞いてもPortalだ。むしろやはりその異様さがソリッドに表現されている。

しかしこの鋭さはなんだろう。ジャケットの稲妻がヒントだ。この鋭さと角度。「ION」というタイトル。SF的だ。名状しがたさに形が備わった気がする。とはいえ一気にサイボーグしたわけではなく、肝である蠢く生々しさは健在である。だから小説で言えばチャイナ・ミエヴィルの「ペルディード・ストリート・ステーション」的な世界観だ。SFと怪奇が入り混じった都市で異形が練り歩く、まさにあの世界観ではないか。ラブクラフト的な暗黒から一歩踏み出した、そしてその先もやはりどうかしている。すげー面白い。

音の重量感を敢えて減らすことで本性を顕にしている恐ろしいアルバム。やはりぶっ飛んでいるな〜と思う。(ルールが)厳格であるということはやはり表現を面白くするのだな〜と思わせる。また来日してほしいな。

2018年4月3日火曜日

dues presents “Crazy Daytime Daze” Vol.1@Dues新宿

日曜日の昼間からSuper Structureがみれるというので新宿に行くことに。場所はディスクユニオンが経営する小さいライブハウス(立ち見で60人入るらしい)Duesで、企画したのもこのライブハウス。SSの他にネムレスとFive No Risk。ともに関西を拠点として活動しているアイドルとバンド。ネムレスはボーカルの方が前にやっていた細胞彼女のCDを持っている。Five No Riskは名前しか知らなかったので非常に良い機会だと思った。

Duesに来るのは久しぶりでやっぱり小さい。人は結構はいっていたと思う。

Super Structure

1番手!東京で活動するハードコア/パワーバイオレンスバンドSuper Structure。単独音源はないバンドでライブハウスで何回か見ている。ニュースクール・ハードコアが狂気に駆られた(バンド名の元ネタはアメリカ合衆国ネヴァダ州リノのハードコアバンドFall Silentの2ndアルバムからとっている)、いかついストップ・アンド・ゴーのパワーバイオレンスとはちょっと毛色が違うのだが、これがすごく格好いい。この距離で見れるのは非常に嬉しい。本当はギターが2本(メンバーが多忙なので1人はヘルプのことが多いようだ)なのだが、この日はヘルプも入れない4人体制。ボーカルの人は背中に花があしらわれたかわいいTシャツを着ていたがやっぱりバラクラバをしっかり着用。

遅くなるパートはあくまでもニュースクール・ハードコアの流儀で冗長なスラッジさは皆無で短い曲を全力疾走する。音も低音に偏重していないが、ファストコアでないのはドラムのリズムを聞けばわかる。ニュースクールの中速をブーストさせて高速にしているが、落とすところはきっちり落としてくる。この落差が非常にブルータル。ギターの音もひたすらザクザク刻んでいくだけでなく、中音域を拍の中に詰め込むような動きのある弾き方も混ぜ込んできてメリハリが効いている。そんな凝ったバリエーションをめまぐるしいヘイトの混沌にぶち込んでノイズまみれに吐き出しているのが本当かっこいい。理解されること拒否しているような無愛想さにあこがれてしまう。

今年はいよいよ音源出るんですよね。本当楽しみ。ライブももうまた見たいもんね。

ネムレス

続いてはネムレス。思えばアイドルのライブってBabymetalくらいしか見たことないかも。あれは凄く大きい会場だったから、この距離でアイドルを見るってどんなことなんだろう、って個人的にはかなり楽しみだった。

アイドルというのはおそらくプロジェクトみたいになっているのだと思うけど、ネムレスのライブは曲はオケで流して女の子が一人ステージに立って歌う。女の子は宇宙服をワンピースにしたみたいな可愛い衣装を着ていて、振り付けとともに歌を歌う。とにかく情報量が多くて圧倒された。

曲は細胞彼女のときもそうだったけどかなりマニアック。まずリズムが複雑だもの。細かく刻みまくるブレイクコアやぶっといドラムが明快に刻んでいくガバのようなうるさいビートが土台になって、そこにちょい前のEDM(ブヒュブヒュいうやつ)や、ギター(打ち込み)の乱暴なブレイクダウンを入れたりする。声はエフェクトを掛けたり、普通に歌ったりだがここでも童謡(「とおりゃんせ」)を取り入れたり、要するに色んな要素を色んなジャンルからとってきて一つにまとめるのが「アイドル」というジャンルなのかと思った。どれもまろやかに加工してあるので悪意ある剽窃というより、音楽的な懐の広さを感じさせてマニア心をくすぐってきて面白い。これを聞いて例えばハードコアのパクリだ!なんて言う人はいないだろう。うるさい上モノにピカピカした音をまぶしてあって個人的にはおもちゃ箱をひっくり返した様な感じでかわいいと思った。

女の子も曲に合わせて表情豊かにくるくる動く。メタルやハードコアのライブだと必然的に演者の愛想は悪くなるから、女の子がはつらつとしているとギャップが凄くて、やはりかわいいだよな…と思ってしまう私はおじさん。

お客さんの方はやっぱり結構気合が入っていて、合いの手というのかヲタ芸なのかわからないがやっぱりコールとか体の動きがすごい。はじめはちょっと戸惑うけど結構こちらも楽しくなってしまう。

曲が未完成ということは全然ないけどこういうライブと言う場でアイドルというのは本領発揮と言うか、完成していくのだなと思った。物販お品書きがあったり、最後尾を示すパネルがあったり、そういう文化の差異も面白い。終演後はチェキを取るやつもやっててすごい!アイドル!!と思った。

Five No Risk

大阪のバンドは枠をいとも簡単に超えてきてこともなげに面白い音を鳴らしている印象が強い。BirsuhanahとかVampilliaとか。このバンドもそういう期待を持って見たんだけど見事にその先入観は裏切られなかったね。ハードコアといってもいかついそれとは違う、音を意図的に軽くしたもの。ジャギジャギして重たくない。なんとなくFugaziを彷彿とさせた。男らしいコーラスワークは日本のハードコアの影響を受けたもの。それからピュアであろうとすれば排除されていく雑味を臆面もなく取り込んでいく。スカを思わせる軽快な裏打ちのリズム、ジャズっぽいすべるようなフレーズ、メロディアスなギターソロも大胆に取り入れ、ロックンロールの要素も色濃く感じられた。曲自体はかなり複雑なことをやっていると思うのだが(演奏はしっかりしているし、なめらかに曲が展開していく。)、”わかりやすさ”(アンダーグラウンドでは敬遠されることもある)を強烈に意識していて、一緒に歌える(叫べる)コーラス、それからメロディアスなメロディ。ただ爽快だけのメロコア方面ではなく、喜怒哀楽を巻き込んだこぶしの利いたくどいオリジナリティのあるハードコアに落とし込んでいる。それはまさに人生の酸いも甘いも混ぜ込んだお祭りハードコアとも呼ぶべきもので、大阪らしいユーモアで辛いことも笑い飛ばしちまおうというポジティブさに溢れたものだ。これは盛り上がらないわけはないだろう、ってくらいに盛り上がる。曲は全く知らないけどとにかく楽しい。ボーカルの人は早口でまくし立てる、ハードコアらしくしゃがれた声で叫ぶ、艶のあるクリーンでメロディアスに歌い上げる、演歌みたいにこぶしを利かせる、矢継ぎ早にそのスタイルを変えていく。後ろで鳴っている曲も引き出しの多さを活かしてとにかく振れ幅が大きい。面白くあろうとすることって人を楽しませようとする利他の精神だよな、と思わせる素晴らしさ。超元気が出た。格好良かった。

ハードコアとアイドルというジャンルの違いはあるけど、結構どのバンドもお客さんは変わらずその場にいて楽しんでいるようだった。とくに関西の両者は楽しませる、というところがすごく意識されていた。関西の人が面白い、っていうのはギャグを言うとかでなくてこういう精神なのかなと思った。(そうすると関西の人は面白いというより、関西の人は優しい、ってなるのかも。)単純に出している音もぶっ飛んでいるし、関西に対する勝手な憧れがさらに強化。一方Super Structureは一切媚びないハードコアスタイルでやっぱり格好いい。

三者三様で全く放埒なイベントだったが、フロアはどの演者のときもそれぞれ盛り上がり皆さん楽しそうだった。これってひょっとしてこういう距離が違いライブハウスでないとできないイベントだとしたら、小さいライブハウスというのはそれだけで非常に価値がある場所だよね。

Five No RiskとネムレスのCDを購入して帰宅。いいイベントでした。

Duesに来るのは久しぶりでやっぱり小さい。人は結構はいっていたと思う。

Super Structure

1番手!東京で活動するハードコア/パワーバイオレンスバンドSuper Structure。単独音源はないバンドでライブハウスで何回か見ている。ニュースクール・ハードコアが狂気に駆られた(バンド名の元ネタはアメリカ合衆国ネヴァダ州リノのハードコアバンドFall Silentの2ndアルバムからとっている)、いかついストップ・アンド・ゴーのパワーバイオレンスとはちょっと毛色が違うのだが、これがすごく格好いい。この距離で見れるのは非常に嬉しい。本当はギターが2本(メンバーが多忙なので1人はヘルプのことが多いようだ)なのだが、この日はヘルプも入れない4人体制。ボーカルの人は背中に花があしらわれたかわいいTシャツを着ていたがやっぱりバラクラバをしっかり着用。

遅くなるパートはあくまでもニュースクール・ハードコアの流儀で冗長なスラッジさは皆無で短い曲を全力疾走する。音も低音に偏重していないが、ファストコアでないのはドラムのリズムを聞けばわかる。ニュースクールの中速をブーストさせて高速にしているが、落とすところはきっちり落としてくる。この落差が非常にブルータル。ギターの音もひたすらザクザク刻んでいくだけでなく、中音域を拍の中に詰め込むような動きのある弾き方も混ぜ込んできてメリハリが効いている。そんな凝ったバリエーションをめまぐるしいヘイトの混沌にぶち込んでノイズまみれに吐き出しているのが本当かっこいい。理解されること拒否しているような無愛想さにあこがれてしまう。

今年はいよいよ音源出るんですよね。本当楽しみ。ライブももうまた見たいもんね。

ネムレス

続いてはネムレス。思えばアイドルのライブってBabymetalくらいしか見たことないかも。あれは凄く大きい会場だったから、この距離でアイドルを見るってどんなことなんだろう、って個人的にはかなり楽しみだった。

アイドルというのはおそらくプロジェクトみたいになっているのだと思うけど、ネムレスのライブは曲はオケで流して女の子が一人ステージに立って歌う。女の子は宇宙服をワンピースにしたみたいな可愛い衣装を着ていて、振り付けとともに歌を歌う。とにかく情報量が多くて圧倒された。

曲は細胞彼女のときもそうだったけどかなりマニアック。まずリズムが複雑だもの。細かく刻みまくるブレイクコアやぶっといドラムが明快に刻んでいくガバのようなうるさいビートが土台になって、そこにちょい前のEDM(ブヒュブヒュいうやつ)や、ギター(打ち込み)の乱暴なブレイクダウンを入れたりする。声はエフェクトを掛けたり、普通に歌ったりだがここでも童謡(「とおりゃんせ」)を取り入れたり、要するに色んな要素を色んなジャンルからとってきて一つにまとめるのが「アイドル」というジャンルなのかと思った。どれもまろやかに加工してあるので悪意ある剽窃というより、音楽的な懐の広さを感じさせてマニア心をくすぐってきて面白い。これを聞いて例えばハードコアのパクリだ!なんて言う人はいないだろう。うるさい上モノにピカピカした音をまぶしてあって個人的にはおもちゃ箱をひっくり返した様な感じでかわいいと思った。

女の子も曲に合わせて表情豊かにくるくる動く。メタルやハードコアのライブだと必然的に演者の愛想は悪くなるから、女の子がはつらつとしているとギャップが凄くて、やはりかわいいだよな…と思ってしまう私はおじさん。

お客さんの方はやっぱり結構気合が入っていて、合いの手というのかヲタ芸なのかわからないがやっぱりコールとか体の動きがすごい。はじめはちょっと戸惑うけど結構こちらも楽しくなってしまう。

曲が未完成ということは全然ないけどこういうライブと言う場でアイドルというのは本領発揮と言うか、完成していくのだなと思った。物販お品書きがあったり、最後尾を示すパネルがあったり、そういう文化の差異も面白い。終演後はチェキを取るやつもやっててすごい!アイドル!!と思った。

Five No Risk

大阪のバンドは枠をいとも簡単に超えてきてこともなげに面白い音を鳴らしている印象が強い。BirsuhanahとかVampilliaとか。このバンドもそういう期待を持って見たんだけど見事にその先入観は裏切られなかったね。ハードコアといってもいかついそれとは違う、音を意図的に軽くしたもの。ジャギジャギして重たくない。なんとなくFugaziを彷彿とさせた。男らしいコーラスワークは日本のハードコアの影響を受けたもの。それからピュアであろうとすれば排除されていく雑味を臆面もなく取り込んでいく。スカを思わせる軽快な裏打ちのリズム、ジャズっぽいすべるようなフレーズ、メロディアスなギターソロも大胆に取り入れ、ロックンロールの要素も色濃く感じられた。曲自体はかなり複雑なことをやっていると思うのだが(演奏はしっかりしているし、なめらかに曲が展開していく。)、”わかりやすさ”(アンダーグラウンドでは敬遠されることもある)を強烈に意識していて、一緒に歌える(叫べる)コーラス、それからメロディアスなメロディ。ただ爽快だけのメロコア方面ではなく、喜怒哀楽を巻き込んだこぶしの利いたくどいオリジナリティのあるハードコアに落とし込んでいる。それはまさに人生の酸いも甘いも混ぜ込んだお祭りハードコアとも呼ぶべきもので、大阪らしいユーモアで辛いことも笑い飛ばしちまおうというポジティブさに溢れたものだ。これは盛り上がらないわけはないだろう、ってくらいに盛り上がる。曲は全く知らないけどとにかく楽しい。ボーカルの人は早口でまくし立てる、ハードコアらしくしゃがれた声で叫ぶ、艶のあるクリーンでメロディアスに歌い上げる、演歌みたいにこぶしを利かせる、矢継ぎ早にそのスタイルを変えていく。後ろで鳴っている曲も引き出しの多さを活かしてとにかく振れ幅が大きい。面白くあろうとすることって人を楽しませようとする利他の精神だよな、と思わせる素晴らしさ。超元気が出た。格好良かった。

ハードコアとアイドルというジャンルの違いはあるけど、結構どのバンドもお客さんは変わらずその場にいて楽しんでいるようだった。とくに関西の両者は楽しませる、というところがすごく意識されていた。関西の人が面白い、っていうのはギャグを言うとかでなくてこういう精神なのかなと思った。(そうすると関西の人は面白いというより、関西の人は優しい、ってなるのかも。)単純に出している音もぶっ飛んでいるし、関西に対する勝手な憧れがさらに強化。一方Super Structureは一切媚びないハードコアスタイルでやっぱり格好いい。

三者三様で全く放埒なイベントだったが、フロアはどの演者のときもそれぞれ盛り上がり皆さん楽しそうだった。これってひょっとしてこういう距離が違いライブハウスでないとできないイベントだとしたら、小さいライブハウスというのはそれだけで非常に価値がある場所だよね。

Five No RiskとネムレスのCDを購入して帰宅。いいイベントでした。

登録:

投稿 (Atom)